Description et efficacité des parasitoïdes

Auteurs de la première édition : Gérald Chouinard, Yvon Morin et Daniel Cormier

Auteurs de la mise à jour 2023 : Francine Pelletier et Daniel Cormier

Dernière mise à jour par les auteurs : 4 mars 2024

Consultez le calendrier d’apparition des principaux ravageurs et organismes utiles (voir la fiche Grilles de dépistage pour les vergers pour visualiser les périodes d’activité des différents organismes décrits dans cette fiche.

Pour vous aider à reconnaître ces parasitoïdes, consultez également le Guide d’identification des ravageurs du pommier et de leurs ennemis naturels.

Les parasitoïdes sont des insectes qui vivent au dépend d’autres insectes appelés hôtes et finissent par les tuer. Contrairement aux prédateurs, les parasitoïdes sont des insectes spécialistes car chaque espèce de parasitoïde s’attaque à un nombre restreint d’insectes et à un stade (œuf, larve, pupe, adulte) précis du développement de son hôte. Certaines espèces de parasitoïdes peuvent parasiter plusieurs espèces d’insectes, généralement des insectes qui appartiennent à un même groupe. De plus, seules les femelles recherchent un hôte potentiel pour l’attaquer. La femelle dépose alors un ou des œufs dans ou sur son hôte. L’œuf du parasitoïde se développe rapidement et la larve du parasitoïde émerge de l’œuf et commence à se nourrir de son hôte. L’hôte meurt lentement et peut toutefois continuer à se nourrir pour une courte période. Les parasitoïdes peuvent avoir un impact important sur les populations de ravageurs. La majorité des parasitoïdes sont des hyménoptères (guêpes), certains sont des diptères (mouches) et quelques-uns sont des coléoptères.

Mouches tachinaires (tachinides)

Ces mouches ont l’apparence d’une mouche domestique, mais sont recouvertes de poils raides. Elles pondent des œufs matures, prêts à éclore, sur le dos des derniers stades larvaires de plusieurs papillons, dont la tordeuse à bandes obliques. Leurs œufs donnent rapidement naissance à des asticots qui se nourrissent à même la chenille, impuissante à se libérer de ses agresseurs. Les femelles pondent environ 100 œufs. Au Québec, la mouche tachinaire Actia interrupta est le parasitoïde le plus abondant de ce ravageur. Sa présence est variable d’une année à l’autre mais des taux de parasitisme allant jusqu’à 65 % ont été observés dans des vergers au Québec. Elle complète deux générations ou plus par année. Elle est présente de la fin juin au début août et s’attaque principalement aux larves de la génération estivale.

Mouche tachninaire Actia interrupta, parasitoïde de la tordeuse à bandes obliques (source : J. Champagne-IRDA)

Mouche tachninaire Actia interrupta, parasitoïde de la tordeuse à bandes obliques (source : J. Champagne-IRDA)

Larve de tordeuse à bandes obliques tuée par la mouche Actia interrupta. Le parasitoïde est sorti de son hôte pour former sa pupe (source : Francine Pelletier, IRDA).

La mouche Istocheta aldrichi qui parasite le scarabée japonais fait également partie de ce groupe. Originaire du Japon, elle a été introduite en Amérique du Nord dans les années 2020 pour combattre ce nouveau ravageur. Elle est observée au Québec depuis quelques années avec des taux de parasitisme allant parfois jusqu’à 50 %. Elle ne fait qu’une génération par année qui coïncide, sous nos latitudes, avec la présence de son hôte.

Œufs pondus par la mouche Istocheta aldrichi sur des scarabées japonais (source : vivace.net).

D’autres mouches tachinaires s’attaquent aussi à différents types d’hôtes incluant les punaises pentatomides. Attirées par les phéromones émises par les mâles, elles pondent un ou plusieurs œufs sur la punaise. La larve pénètre à l’intérieur de l’hôte pour s’en nourrir et ressort après environ deux semaines de croissance. La punaise meurt peu après, dû à l’effet mécanique de la sortie du parasitoïde. Il y a plus d’une génération par année et ces mouches peuvent parasiter les adultes ainsi que les derniers stades larvaires de pentatomides.

Punaise brune (Euschistus servus) ayant été parasitée par la mouche Gymnoclytia occidua (à droite), une des espèces parasitoïdes des punaises pentatomides (source : IRDA).

Œuf de mouche tachinaire pondu sur un adulte de l’espèce exotique Halyomorpha halys, (punaise marbrée) récemment établie au Québec (photo : Stéphanie Gervais, IRDA).

Guêpes braconides

Les braconides sont de petites guêpes brunes ou noires qui pondent leurs œufs dans le corps de leur hôte qui n’y survit pas. Leur taille varie de 2 à 15 mm. Plusieurs espèces peuvent être présentes en verger, parasitant une grande variété d’hôtes comme les pucerons, la mineuse marbrée ou les tordeuses. Les braconides sont d’efficaces agents de lutte biologique.

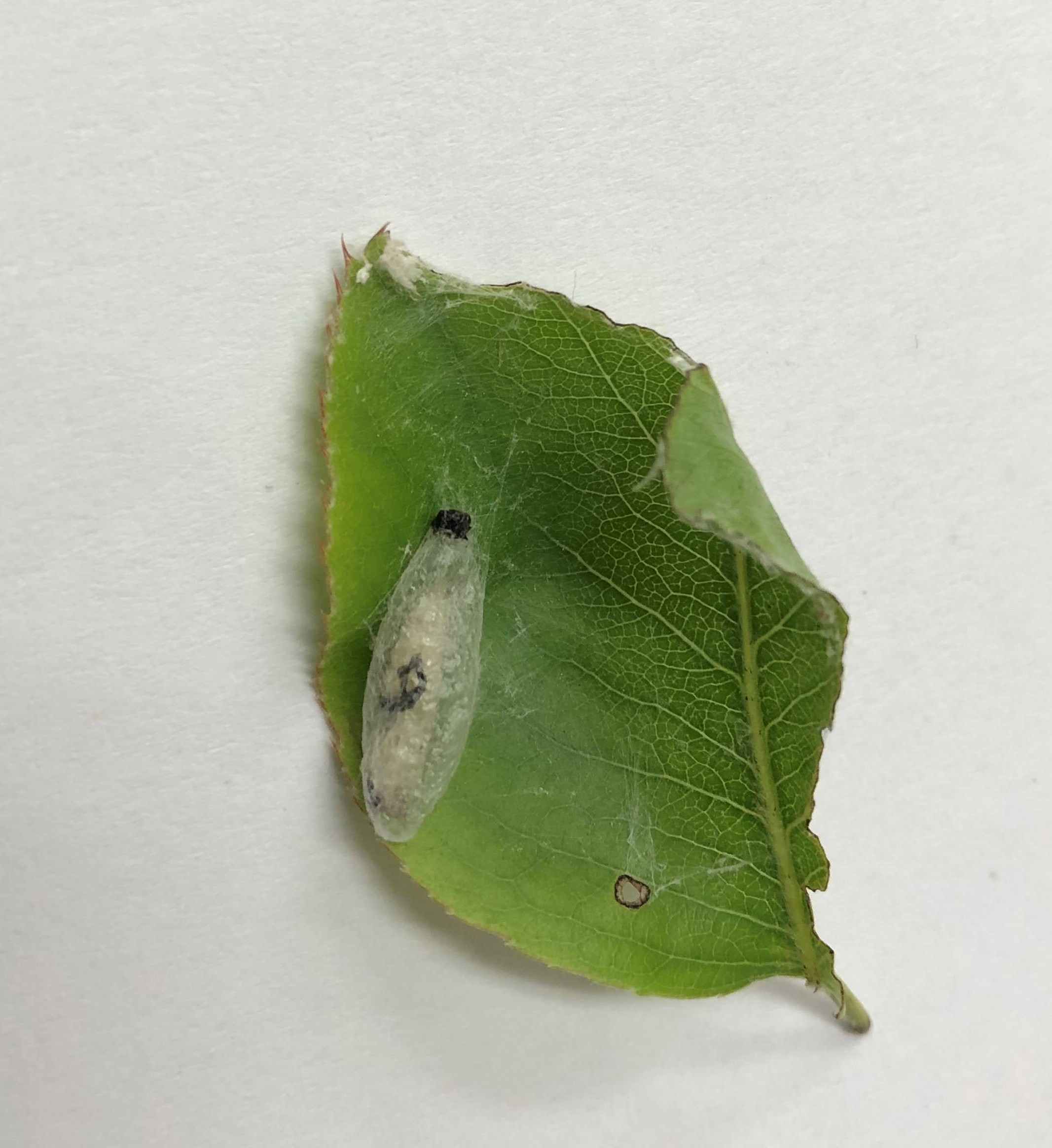

Pholetesor ornigis est un braconide très commun des vergers particulièrement efficace pour la lutte biologique contre la mineuse marbrée. On l’aperçoit surtout sur la face inférieure des feuilles, à la recherche de larves de mineuses. Il est présent à partir du stade bouton rose, mais il atteint souvent son pic d’activité vers le stade calice. Ce parasitoïde est très efficace pour réprimer la mineuse (souvent plus efficace qu’un traitement insecticide!). Il est cependant sensible aux insecticides de la famille des organophosphorés, des pyréthrinoïdes ainsi qu’au carbaryl utilisé pour l’éclaircissage. Si vous êtes aux prises avec d’importants problèmes de mineuses, il peut être avantageux de ne pas utiliser ce dernier produit lors de l’éclaircissage ou d’effectuer uniquement un traitement de bordure au stade calice, afin de protéger cet ennemi naturel précieux. Pour vérifier si ce parasitoïde travaille pour vous, ouvrez les mines lors de la deuxième génération d’adultes de mineuse (vers la fin juin) pour voir si des cocons du parasitoïde s’y trouvent. Ce cocon est blanc-gris alors que la chrysalide de la mineuse est brune.

Pholetesor ornigis est un braconide très commun des vergers (photo), particulièrement efficace pour la lutte biologique contre la mineuse marbrée. Il est observé surtout sur la face inférieure des feuilles, à la recherche de larves de mineuses. Il est présent à partir du stade bouton rose, mais il atteint souvent son pic d’activité vers le stade calice. Ce parasitoïde est très efficace pour réprimer la mineuse (souvent plus efficace qu’un traitement insecticide!) Il est cependant sensible aux insecticides de la famille des organophosphorés et des pyréthrinoïdes. Si vous êtes aux prises avec d’importants problèmes de mineuses, effectuez uniquement un traitement de bordure au stade calice, de façon à conserver vos braconides. Pour vérifier si ce parasitoïde travaille pour vous, ouvrez les mines lors de la deuxième génération d’adultes de mineuse (vers la fin juin) pour voir si des cocons du parasitoïde s’y trouvent. Ce cocon est blanc-gris alors que la chrysalide de la mineuse est brune.

Pholetesor sp. (2 mm), parasitoïde de la mineuse marbrée (source : MAPAQ).

Cocon du parasitoïde Pholetesor onigris dans une mine de mineuse marbrée (source : B. Drouin).

La tordeuse à bandes obliques peut également être victime de différentes espèces de guêpes braconides. Les parasitoïdes Macrocentrus linearis (M. iridescens) et Meteorus trachynotus sont les plus fréquemment observés chez les chenilles de la génération printanière, parasitées à l’automne précédent. Dans le cas de M. linearis, plusieurs individus vont émerger d’une seule larve parasitée. Ils peuvent aussi parasiter les chenilles de la génération estivale. L’espèce Ascogaster carpocapsae s’attaque quant à elle au carpocapse de la pomme. Elle pond dans l’œuf du carpocapse et la larve du parasitoïde demeure à l’intérieur de la larve du carpocapse jusqu’à ce qu’elle atteigne son dernier stade larvaire et fasse son cocon. C’est à ce moment que le parasitoïde poursuit son développement en consommant l’intérieur de la larve de carpocapse. Un braconide du genre Agathis sp. parasite également les larves du pique-bouton du pommier.

Macrocentrus spp. (4-5mm) parasitoïde de la tordeuse à bandes obliques (source : J. Champagne- IRDA).

Cocons de guêpes parasitoïdes sortis d’une larve de tordeuse à bandes obliques (source : Francine Pelletier, IRDA).

Cocons de guêpes parasitoïdes sortis d’une larve de tordeuse à bandes obliques (source : Francine Pelletier, IRDA).

D’autres braconides présents en vergers parasitent les pucerons verts et roses, notamment des parasitoïdes appartenant aux genres Binodoxys spp, Ephedrus spp, et Aphidius spp. Les pucerons parasités prennent une teinte différente, souvent dorée ou noire, et sont reconnaissables par leur aspect gonflé. On retrouve ces « momies » parfois au milieu des colonies avec les pucerons sains ou encore seuls à l’extérieur des colonies comme ceux parasités par le genre Praon spp. qui forme un cocon sous le puceron parasité.

Puceron rose « momifié » après avoir été parasité par Ephedrus sp. (source : Francine Pelletier, IRDA).

Puceron parasité par le genre Praon sp. (source : Franz Vanoosthuyse, IRDA).

Guêpes ichneumons

Ces guêpes au corps élancé présentent une grande variation de taille et de couleur. Elles sont généralement de plus grande taille que les autres groupes de guêpes parasitoïdes avec leurs longues antennes et, chez les femelles, un long ovipositeur qui dépasse parfois la longueur de leur corps. La plupart des représentants de ce groupe sont des parasitoïdes de chenilles. Par exemple, un gros ichneumon Apophua simplicipes qui s’attaque à la tordeuse à bandes obliques est fréquemment rencontré dans les vergers du Québec ainsi que l’espèce Itoplectis conquisitor de taille légèrement inférieure.

Guêpes ichneumons Apophua sp. (~15 mm) et Itoplectis sp (~10 mm), parasitoïdes de la tordeuse à bandes obliques (source : J. Champagne, IRDA).

Cocons formés par la guêpe Apophua sp. après avoir parasité une larve de tordeuse à bandes obliques (source : Francine Pelletier, IRDA et Vicky Filion, CPSO).

L’espèce Lathrolestes ensator qui s’attaque à l’hoplocampe des pommes appartient également au groupe des ichneumons. Il s’agit d’une espèce importée d’Europe et relâchée dans quelques vergers au Québec pour lutter contre ce ravageur. Suite à ces introductions, le parasitoïde a réussi à s’établir sous les conditions du Québec dans les vergers peu traités où il a été introduit. Il est cependant très sensible aux insecticides et malheureusement, le traitement post floral coïncide à sa période d’activité.

Guêpes chalcides

Les chalcides (Chalcidoidea) forme un grand groupe d’insectes dont la plupart sont de très petites guêpes (1-3 mm) qui parasitent d’autres insectes. Parmi ceux-ci, Aphelinus mali parasite très efficacement le puceron lanigère. Habituellement, ce ravageur ne cause pas de problème dans les vergers tant que le parasitoïde, et les autres agents de lutte biologique, ne sont pas décimés par les pyréthrinoïdes, le carbaryl utilisé pour l’éclaircissage ou d’autres produits à large spectre (voir la fiche sur Les espèces utiles, une ressource à protéger pour connaître la toxicité des différents produits).

Pucerons lanigères parasités par Aphelinus mali qui ont l’aspect de momies noires (source : Yvon Morin).

Pucerons lanigères parasités par Aphelinus mali qui ont l’aspect de momies noires (source : Yvon Morin).

De nombreuses autres espèces peuvent être présentes dans les vergers recevant un minimum d’applications d’insecticides pendant l’été. Par exemple, les chalcides, telles Polynema sp. et Sympiesis sp., parasitent respectivement les œufs de la cérèse buffle et les larves de la mineuse marbrée, de même que plusieurs autres espèces incluant les pucerons. L’eulophide du nom de Colpoclypeus florus est un parasitoïde commun des chenilles de la tordeuse à bandes obliques, et le scélionide Telenomus sp. parasite fréquemment les œufs des punaises pentatomides (punaise brune et autres).

Masse d’œufs de punaise pentatomide parasitée (œufs noircis) (source : Francine Pelletier, IRDA).

Masse d’œufs de punaise pentatomide parasitée (œufs noircis) (source : Francine Pelletier, IRDA).

Petite guêpe eulophide Colpoclypeus florus qui pond dans les larves de tordeuses à bandes obliques (source : Franz Vanoosthuyse, IRDA).

Larves et pupe de Colpoclypeus florus ayant parasité une chenille de tordeuse à bandes obliques (source : Franz Vanoosthuyse, IRDA).

Régulièrement, il est possible d’observer en verger des œufs de tordeuses parasités par Trichogramma minutum. Les trichogrammes ont fait l’objet de nombreuses recherches en Amérique du Nord et l’espèce T. minutum est disponible commercialement au Québec pour lutter contre le carpocapse de la pomme et la tordeuse à bandes obliques (TRICHO-FRUITS). La grande sensibilité de ces insectes aux pesticides et leur coût d’achat limitent actuellement l’utilisation des trichogrammes, mais la protection des populations de parasitoïdes indigènes est fortement recommandée et profitable, comme démontré ci-après.

Trichogramma minutum sur un œuf de carpocapse de la pomme (source : IRDA).

Abondance et efficacité des parasitoïdes au Québec

Pour la mineuse marbrée, il est estimé que les populations peuvent être maintenues naturellement en dessous des seuils de nuisibilité lorsqu’il y a présence de parasitoïdes (cocons blanchâtres) dans 30 % des mines de première génération (en juin), et qu’elles peuvent être ainsi maintenues pour le reste de la saison si les parasitoïdes ne sont pas décimés par les pesticides utilisés pendant l’été.

Pour le puceron lanigère, il est estimé que les populations peuvent être maintenues naturellement en dessous des seuils de nuisibilité lorsqu’il y a présence de prédateurs (voir la fiche Description et efficacité des prédateurs de pucerons) ou de parasitoïdes dans les colonies au début août (un seuil précis n’est pas disponible).

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !