Auteurs de la première édition : Gérald Chouinard, Yvon Morin, Daniel Cormier, Robert Maheux et Sylvie Bellerose

Auteurs de la mise à jour 2023 : Francine Pelletier, Daniel Cormier et Stéphanie Gervais

Dernière mise à jour par les auteurs : 4 mars 2024

ATTENTION DOSES RÉDUITES : l’ARLA ne prend pas action contre ceux qui préconisent de telles pratiques, si elles n’entraînent pas de danger pour la santé ou la sécurité humaine ou pour l’environnement et qu’elles ne sont pas destinées à promouvoir la vente de produits antiparasitaires. Si toutefois l’utilisation de doses réduites ou adaptées devait entraîner des pertes pour les utilisateurs, les conseillers ou les organisations qui les recommandent pourraient être tenus responsables de leurs recommandations dans des actions civiles.

Les espèces utiles travaillent gratuitement pour vous à produire des fruits de qualité et à abaisser les populations de ravageurs. La plus connue de ces espèces est sans contredit l’abeille domestique, pollinisatrice acharnée dont la valeur totale de son travail dans la pomme au Canada a été évaluée à environ 218 millions de dollars en 2021 selon l’Aperçu statistique de l’industrie apicole canadienne et contribution économique des services de pollinisation rendus par les abeilles domestiques (consultez la fiche sur la Pollinisation et qualité du fruit pour les détails quant au rôle joué par l’abeille en pomiculture).

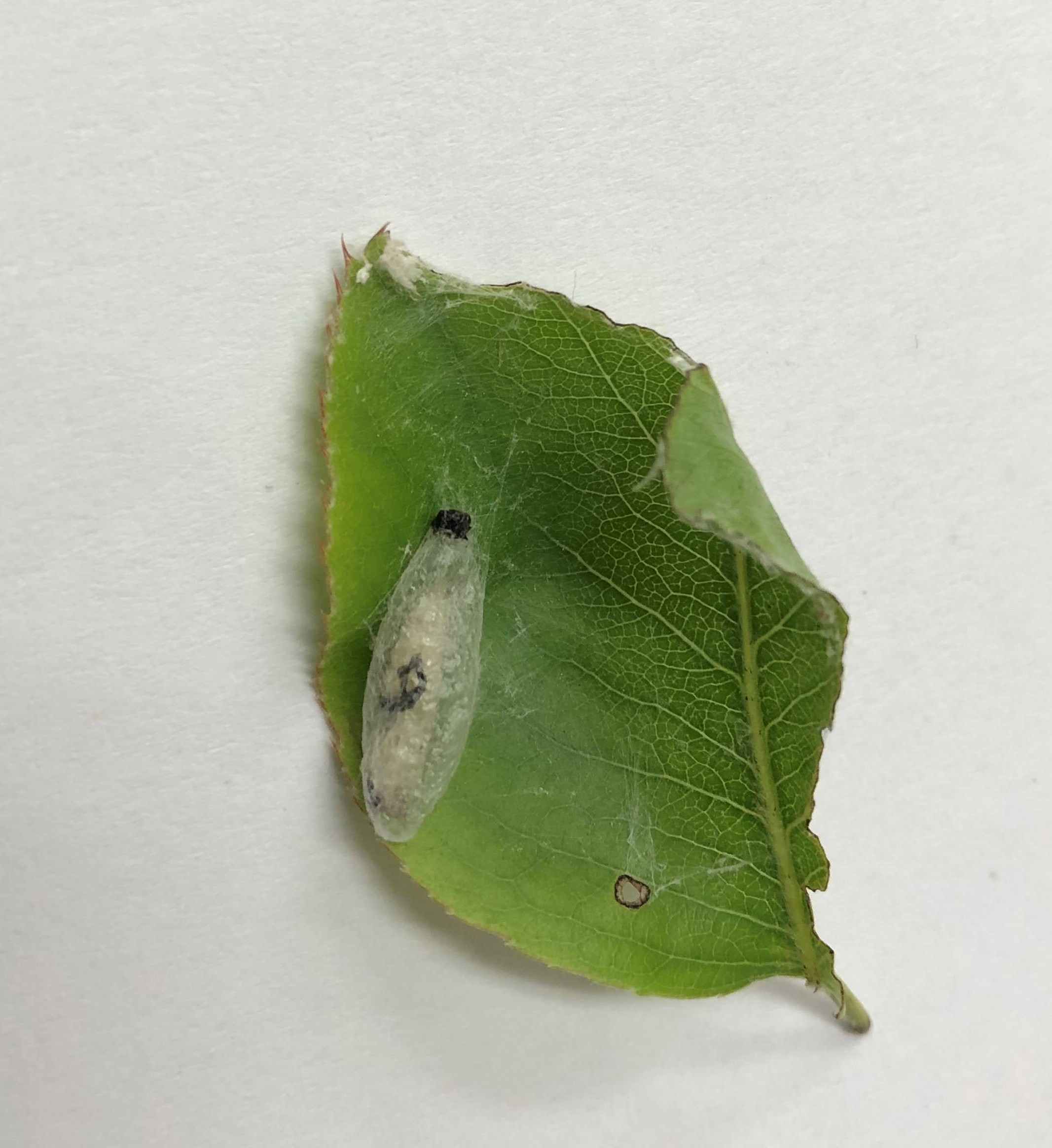

Il existe toutefois bien d’autres espèces utiles dans nos vergers, et leur valeur est également très importante. Plusieurs espèces s’attaquent aux acariens (Fiche Description et efficacité des prédateurs d’acariens), certaines sont d’excellentes consommatrices de pucerons (Fiche Description et efficacité des prédateurs de pucerons), alors que d’autres ont un régime alimentaire plutôt varié. Elles contribuent à réprimer efficacement la mineuse marbrée, les pucerons verts et les pucerons lanigères. Parmi les 59 espèces de parasitoïdes qui localisent et tuent les larves de la tordeuse à bandes obliques répertoriées en Amérique du Nord, dix-huit espèces ont été capturées dans les vergers du Québec. Leur activité, notamment celle des parasitoïdes (Fiche Description et efficacité des parasitoïdes), peut être spectaculaire. Il n’est pas rare, par exemple, d’observer des taux de parasitisme de plus de 30 % chez les tordeuses et de 75 % chez les mineuses, dans les vergers commerciaux du Québec qui pratiquent la PFI.

Mais, il y a un « mais » : plusieurs de ces espèces utiles sont très sensibles à l’application des pesticides. Le choix de ces produits est donc crucial si vous voulez favoriser leur présence. En les protégeant, vous bénéficierez ainsi de leur activité qui pourra vous faire épargner des traitements phytosanitaires au cours de l’été. Pour mieux protéger ces espèces utiles, vous pouvez consulter les effets nocifs des insecticides et fongicides sur l’affiche PFI de la saison en cours ou SAgE Pesticides

Pour ne pas nuire à leur travail, quelques règles simples, mais précieuses méritent d’être suivies.

Protection des abeilles et autres pollinisateurs

Dans nos régions, l’abeille domestique ne survit pas à l’hiver. Celles qu’il est possible d’apercevoir durant la saison chaude proviennent de ruches tenues par des apiculteurs. Par conséquent, à l’approche de la floraison, la location de ruche est une pratique rentable car la seule présence de pollinisateurs sauvages ne peut suffire (sauf peut-être dans le cas des vergers plus petits). Les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages favorisent une pollinisation uniforme et par conséquent, un meilleur rendement. Afin de protéger ces insectes utiles, le simple bon sens et la Loi défendent strictement d’appliquer des pesticides toxiques pour les abeilles lors de la floraison (voir la fiche sur La protection des abeilles et la loi.)

Abeille domestique, Apis mellifera (source : IRDA).

Prévenir l’intoxication des abeilles

L’agriculteur qui utilise des pesticides dans ses cultures a le devoir de prendre les mesures préventives suivantes pour ne pas intoxiquer les abeilles :

- Avant d’épandre un pesticide, prévenir les apiculteurs des environs afin qu’ils mettent leurs colonies à l’abri. Communiquer avec un centre de services du MAPAQ pour obtenir la liste des apiculteurs voisins.

- Ne pas pulvériser de pesticides toxiques aux abeilles sur des cultures en fleurs fréquentées par des abeilles. S’il est indispensable d’appliquer des pesticides pendant la floraison, se limiter aux produits relativement peu toxiques ou inoffensifs (voir plus bas pour la liste) et le faire entre 19 h et 7 h, moment où les abeilles sont rentrées à la ruche.

- Ne pas traiter par temps venteux pour éviter que les embruns de pesticides soient emportés vers les ruches avoisinantes.

- Les abeilles mellifères s’intoxiquent souvent en butinant les plantes de couverture, comme le pissenlit ou le trèfle, qui sont en fleurs dans le verger. La tonte ou la taille de ces plantes avant la pulvérisation d’insecticides protégera les abeilles.

- Retirer les ruches aussitôt que la pollinisation est terminée (ou suffisante) et avant l’application des insecticides en post-floraison.

- Lire l’étiquette de chaque pesticide pour connaître les précautions à prendre pour protéger les abeilles.

- Vous pouvez également consulter le document Protection des insectes pollinisateurs durant la pulvérisation de

- Pesticides – Pratiques exemplaires de gestion pour des informations additionnelles

Toxicité des pesticides utilisables en pomiculture envers les abeilles

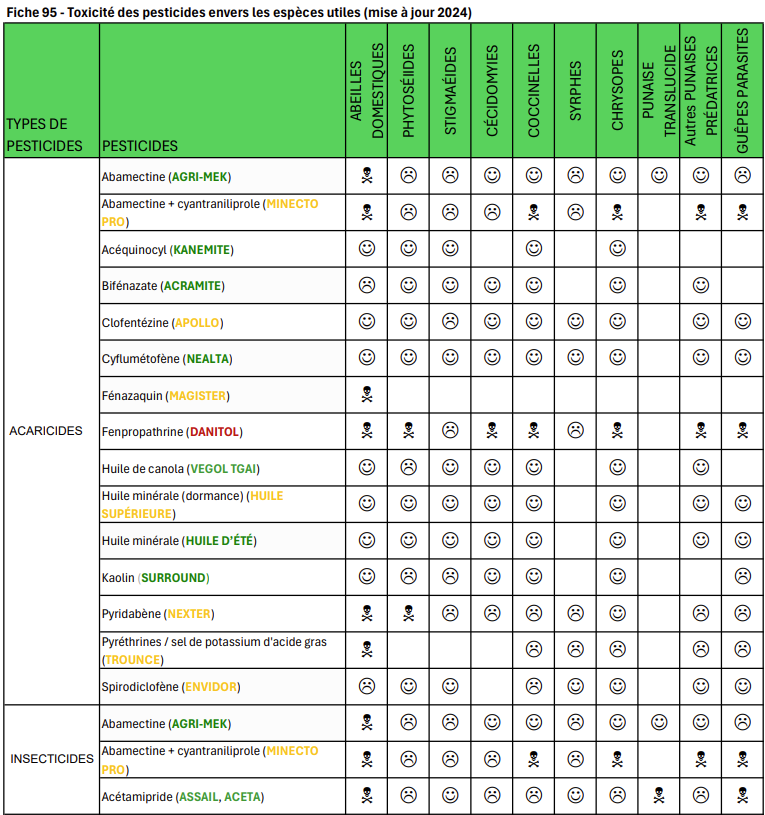

La toxicité des différents produits utilisés en pomiculture envers les abeilles (et les autres espèces utiles) est présentée dans le tableau téléchargeable via le lien à la fin de cette fiche. Ces cotes de toxicité résultent de la compilation des données disponibles sur le site web de SAgE pesticides et de différentes sources publiées au Canada et aux États-Unis. En cas de divergences entre les sources, privilégier l’interprétation légale, soit l’étiquette des pesticides concernés.

Les produits utilisables pendant la floraison sont peu nombreux, et même ces produits doivent être appliqués préférablement ou obligatoirement entre 19 h et 7h. Parmi ceux-ci, figurent les produits suivants : ALTACOR (chlorantraniliprole), CONFIRM (tébufénozide), BIOPROTEC et DIPEL (Bt), INTREPID (méthoxyfénozide), BELEAF (flonicamide), KANEMITE (acéquinocyl), NEALTA (cyflumétofène), SAFER’S, OPAL, KOPA (sels de potassium d’acide gras), SIVANTO PRIME (flupyradifurone), SURROUND (kaolin), VERSYS, SEFINA (afidopropen), VIROSOFT CP4, CYD-X et MADEX (virus de la granulose du carpocapse), et la plupart des agents de lutte contre la tavelure, le feu bactérien et les autres maladies. Des applications de ces produits pendant la floraison sont donc possibles si les produits sont homologués pour cette période. Vérifiez l’étiquette!

Protection des prédateurs et parasitoïdes

La présence d’espèces utiles dans le verger est largement favorisée lorsque ceux-ci peuvent trouver la nourriture dont ils ont besoin, c’est-à-dire des ravageurs. La PFI tolère donc la présence de ravageurs jusqu’à un certain seuil de tolérance économique qui permet ainsi la survie des prédateurs et parasitoïdes. Il faut donc être ouvert et savoir qu’il n’est pas possible de réprimer totalement tous les ravageurs du verger. L’approche de la PFI vise davantage à obtenir le meilleur coût de production par pomme récoltée plutôt que la récolte maximale avec une facture plus onéreuse de pesticides.

Plus d’informations sur les prédateurs et parasitoïdes rencontrés en vergers sont présentées aux fiches suivantes : Description et efficacité des prédateurs d’acariens, Description et efficacité des prédateurs de pucerons et Description et efficacité des parasitoïdes.

Protection des autres espèces utiles

Araignées

Plus d’une cinquantaine d’espèces d’araignées peuvent être rencontrées dans les vergers. Ces organismes sont tous prédateurs, principalement d’insectes. Dans les vergers commerciaux, les araignées errantes et les araignées à toile (comme les épeires) se nourrissent principalement de tétranyques et de tordeuses. Elles sont plus abondantes lorsque les traitements insecticides y sont modérés. Les applications d’insecticides à large spectre dirigées contre la mouche de la pomme nuisent à l’établissement maximal des populations d’araignées en août.

Araignée (source : IRDA et Franz Vanoosthuyse)

Micro-organismes utiles

Oui, il existe de très petits organismes utiles à la pomiculture! Certains nématodes présents naturellement dans le sol, mais aussi des bactéries, des champignons et des virus s’attaquent aux insectes et aux acariens. D’autres champignons utiles s’attaquent plutôt à la tavelure. De nombreuses études en cours à travers le monde visent à mieux connaître ces micro-organismes qui sont la plupart du temps spécifiques, c’est-à-dire qu’ils ne s’attaquent qu’à une seule espèce ou qu’à un petit groupe d’espèces. Certains de ces micro-organismes (les plus connus actuellement) sont listés à la fiche sur le Répertoire des principaux organismes utiles en vergers.

Comment adapter votre programme de traitements de façon à protéger les espèces utiles

Les espèces utiles sont très sensibles à de nombreux pesticides et le choix de ces produits est important pour favoriser leur établissement. Avant de choisir un pesticide, le principe général suivant mérite d’être rappelé :

- Dépistez les ravageurs et traitez uniquement lorsque les seuils d’intervention sont atteints.

- Intervenez contre les maladies si les conditions météorologiques sont favorables à leur développement

Lorsque des applications sont vraiment nécessaires, favorisez les choix suivants :

- Sélectionnez le pesticide le moins toxique sur les espèces bénéfiques que vous voulez protéger. La majorité des nouveaux insecticides disponibles sont des produits sélectifs qui sont plus efficaces contre le ravageur visé avec une faible toxicité sur les prédateurs et parasitoïdes présents.

- Utilisez la dose minimale efficace pour réprimer les ravageurs et les maladies (voir ci-après).

- Privilégiez les traitements de bordures lorsque c’est possible, afin de créer une zone centrale exempte de produits toxiques qui servira de refuge pour les espèces bénéfiques.

- Choisissez si possible le moment de la journée où les espèces utiles sont moins actives ou vulnérables, soit en début ou fin de journée.

Les tableaux d’efficacité des insecticides et acaricides contre les ravageurs (Fiche sur l’Efficacité potentielle des insecticides et acaricides) et de toxicité des pesticides envers les espèces utiles (ci-dessous) vous permettront de faire les meilleurs choix pour protéger votre récolte tout en favorisant le développement des espèces utiles. Pour les fongicides, la toxicité de ceux-ci se retrouve sur l’affiche PFI de la saison en cours.

Cliquez ici pour télécharger le tableau complet.

Dosage des pesticides

L’application d’une dose supérieure à celle affichée sur l’étiquette du produit est risquée et représente un coût supplémentaire de production. Cette surdose représente aussi un risque pour la récolte (limite maximale tolérée de résidus sur les fruits dépassée, possibilité de phytotoxicité), un risque pour l’applicateur et un risque pour l’environnement. De plus, elle peut contribuer au développement de résistance chez les ravageurs et les maladies, sans compter ses effets nocifs décuplés sur les espèces utiles.

Pour sa part, une dose insuffisante ne règle pas le problème pour lequel le pesticide a été appliqué, et les applications répétées qu’elle peut engendrer peuvent également favoriser le développement de résistance et le déclin des espèces utiles. Sans compter la perte de tous les recours possibles contre la compagnie car seule la dose inscrite sur l’étiquette est garantie efficace par le fabricant.

La détermination de la dose d’emploi d’un pesticide ne doit jamais être prise à la légère dans le seul but de réduire la facture de pesticides (bien que cet objectif soit défendable).

En fin de compte, il n’y a donc qu’une recommandation possible : la meilleure dose à utiliser est toujours la dose minimale efficace qui permet de réprimer adéquatement le ravageur ou la maladie.

Les doses présentes sur l’étiquette des nouveaux produits sont homologuées en fonction de leur efficacité sur le ou les ravageur(s) visé(s) et/ou du degré d’infestation présent. Dans le cas des vergers, elles sont maintenant évaluées avant homologation dans des plantations à haute densité. En vergers de pommiers standards, la dose minimale efficace d’un produit récent risque donc de correspondre à la dose maximum avec un volume de bouillie élevé permettant de bien couvrir tout le feuillage présent.

Les étiquettes de produits moins récents n’indiquent parfois qu’une seule dose, valable pour les conditions les plus difficiles, comme dans le cas de pommiers standards ou dans le cas où la pression de ravageur est élevée. Cette dose unique peut donc, dans certaines conditions, correspondre à une surdose sur le plan agronomique!

Consultez la fiche sur le Réglage et étalonnage du pulvérisateur pour des informations sur la façon d’ajuster les doses utilisées en fonction du gabarit des arbres.

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.