Introduction à la production fruitière intégrée

Auteur de la première édition : Gérald Chouinard

Auteures de la mise à jour 2023: Audrey Charbonneau et Stéphanie Gervais

Dernière mise à jour par les auteures : 15 mars 2023

La production fruitière intégrée (PFI) est une approche qui favorise l’adoption de bonnes pratiques agricoles visant à produire des fruits de qualité dans le respect de l’environnement, de la santé et de la sécurité des citoyens, et aussi de la durabilité des entreprises. La PFI est basée sur les mêmes principes que la lutte intégrée, mais elle est fondée sur une vision plus large, qui englobe tous les aspects de la production, et non pas uniquement la lutte antiparasitaire. La PFI est donc la façon de produire des pommes dans le monde et le marché d’aujourd’hui.

Des programmes de PFI sont présents en Europe depuis les années 1990 et dans plusieurs régions du monde, notamment aux États-Unis et au Canada, depuis les années 2000. Les lignes directrices canadiennes pour la PFI ont été publiées par le Conseil canadien de l’horticulture en 2003. De cette publication a découlé la mise en œuvre de programmes de PFI dans plusieurs provinces productrices de pommes, notamment en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse.

Le programme de PFI pour le Québec

Le secteur pomicole du Québec a été l’un des premiers à entreprendre le développement d’un programme de PFI adapté à la réalité nord-américaine. Le premier programme, publié en 2001 dans le Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier (CRAAQ), a été graduellement complété et mis à jour par le comité de PFI, un groupe de spécialistes, chercheurs, conseillers et autres représentants de l’industrie pomicole (voir la fiche sur la Liste des membres du comité de PFI).

Les aspects couverts par le programme de PFI à l’intention des producteurs de pommes du Québec sont les suivants:

- Lois, normes et certifications;

- Protection de l’environnement;

- Santé et sécurité au travail;

- Choix et aménagement du site;

- Gestion de la charge et de la qualité du fruit;

- Description des pesticides;

- Utilisation des pesticides;

- Gestion intégrée des insectes;

- Gestion intégrée des acariens;

- Les espèces utiles;

- Gestion intégrée des maladies;

- Gestion intégrée des autres ravageurs;

- Récolte;

- Post-récolte.

Pourquoi pratiquer la PFI?

- Pour répondre à une demande croissante de la population pour des aliments produits selon des méthodes plus écologiques;

- Pour développer ou conserver des marchés et mieux faire face au développement de la production fruitière intégrée dans plusieurs pays du monde;

- Pour utiliser un minimum de pesticides avec un maximum d’efficacité et ainsi réduire les risques (pour la personne qui fait l’application, pour le consommateur et pour l’environnement) liés à l’utilisation de ces produits.

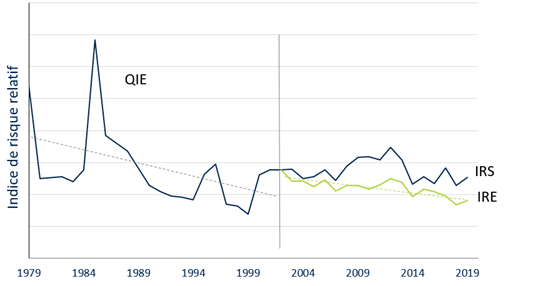

Les données suivantes, recueillies depuis plus de 40 ans par le Réseau-pommier, montrent l’impact qu’a eu l’application progressive de la lutte intégrée (le précurseur de la PFI) sur la réduction des risques causés par les applications de pesticides dans les vergers du Québec. L’implantation de la PFI vise, entre autres, à poursuivre cette progression.

QIE : Quotient d’impact environnemental (Kovach et al. 1992)

IRS : Indice de risque pour la santé (IRPEQ)

IRE : Indice de risque pour l’environnement (IRPEQ)

Impact environnemental moyen (risques pour la santé et l’environnement) des pesticides appliqués par pulvérisation dans les vergers pilotes du Réseau-pommier– 1978 à 2019 (adapté de Chouinard et al. 2021).

Pourquoi réduire l’utilisation des pesticides si ce sont des produits sécuritaires et approuvés?

Même si tous les pesticides homologués sont sécuritaires, certains ont des effets secondaires sur l’environnement et la santé des travailleurs. En fin de compte, le programme de PFI vise à réduire les impacts des pesticides tout en conservant la rentabilité à long terme de votre entreprise.

Catégories de pesticides utilisables en PFI

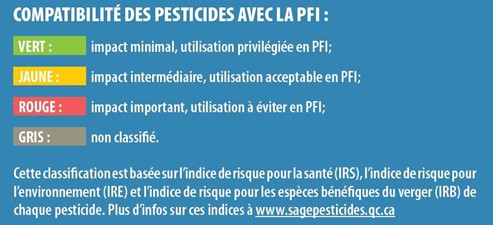

Les programmes de PFI classifient habituellement les pesticides homologués en trois catégories. Le programme de PFI pour la pomme du Québec a défini les catégories suivantes de pesticides en fonction de leurs impacts sur l’environnement, la santé et les espèces bénéfiques à la pomiculture :

- vert : dont l’utilisation est favorisée en PFI;

- jaune : dont l’utilisation est acceptable en PFI;

- rouge : dont l’utilisation est à éviter en PFI.

Légende des couleurs de l’Affiche PFI (source : Réseau-pommier).

La méthode de classification a été développée par l’Institut de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA). La méthodologie utilisée est décrite dans une fiche technique disponible sur le site web de l’IRDA. Cette classification se veut un outil visant à cibler, de façon simple, les produits à favoriser parmi l’ensemble des produits homologués en se basant sur la valeur relative de leur impact. La classification est révisée périodiquement avec les dernières données disponibles sur les bases de données de référence. Elle est sujette à modification à mesure que de nouvelles données sont disponibles et en fonction des produits homologués.

L’évolution des produits phytosanitaires en pomiculture

Entre la dernière parution du Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier en 2001 et la première édition du Guide de référence en production fruitière intégré en 2014, la gamme de produits utilisables et utilisés a profondément changé. La majorité des insecticides utilisés en 2001 étaient des organophosphorés (comme l’IMIDAN), des produits dits à large spectre, c’est-à-dire qui ont une bonne efficacité sur plusieurs ravageurs à la fois. Dix ans plus tard, suite à la réévaluation des risques posés par de nombreux pesticides, les organophosphorés ont pour la plupart cédé la place à des produits comme le thiachlopride (CALYPSO), le chlorantraniliprole (ALTACOR), le spinétoram (DELEGATE) et le novaluron (RIMON).

Depuis la première édition du Guide de référence en production fruitière intégré en 2014, les insecticides utilisables et utilisés n’ont pas énormément changé. Néanmoins, deux nouvelles pratiques à moindre risque sont maintenant largement utilisées : la confusion sexuelle contre le carpocapse de la pomme (ISOMATE CM/OFM TT) et l’attracticide GF-120 contre la mouche de la pomme. Au niveau des fongicides, les nouvelles restrictions d’application des fongicides à base de captane (comme le SUPRA CAPTAN et le MAESTRO) et de mancozèbe (comme le PENNCOZEB et le MANZATE) ainsi que l’arrivée du BICARBONATE DE POTASSIUM ont grandement modifié la gestion de la tavelure au Québec.

À la base de la PFI : la prévention

Comme le dit l’adage : « mieux vaut prévenir que guérir »! En PFI, prévenir signifie « adopter des pratiques qui préviennent le développement des problèmes », mais malgré toute leur efficacité, les méthodes de prévention présentent des limites. C’est pourquoi les interventions phytosanitaires dans les vergers seront encore nécessaires dans plusieurs situations. Le programme de PFI a toutefois été conçu dans une optique d’action préventive, dont les principes sont les suivants :

- Éliminez les sources d’infestation aux abords du verger, afin de réduire les populations de ravageurs et les maladies pour réduire les traitements. La coupe de tous les pommiers sauvages ou abandonnés situés près d’un verger permet d’éliminer les populations de mouche de la pomme et de carpocapse de la pomme ainsi que le feu bactérien et la tavelure qui s’y développent et qui peuvent ensuite migrer vers les vergers pendant l’été. Appliquer cette mesure peut permettre d’éviter un ou même plusieurs traitements contre ces ravageurs et maladies!

- Utilisez les outils de prévision, de dépistage et de planification offerts pour éviter les interventions inutiles. Une connaissance approfondie du verger permettra de constituer un historique qui sera ensuite utilisé pour bien planifier les saisons et anticiper les problèmes potentiels. Un bon historique inclut vos programmes de traitements (insecticides, fongicides, acaricides et herbicides), les évaluations de dégâts à la récolte et les résultats du dépistage. Cet historique sera indispensable pour développer votre stratégie d’intervention contre les ravageurs et les maladies.

- Recherchez toujours l’efficacité optimale de chaque produit antiparasitaire de façon à en utiliser le moins possible.

- Utilisez les pesticides de façon à éviter le développement de résistance chez les ravageurs.

- Adaptez votre programme de pulvérisation de façon à protéger les espèces utiles et les zones sensibles. Évitez par exemple les applications de pyréthrinoïdes ou de néonicotinoïdes en période estivale afin de ne pas déclencher de problèmes d’acariens, de mineuse ou de pucerons.

Lire et écrire : essentiels en PFI

Cela peut sembler évident, mais ce n’est pas toujours facile et ça peut même paraître fastidieux. Les deux clés de votre succès résident pourtant dans ces simples mots : lire et écrire. Soyez des plus informés, et produisez des plans et des registres de vos opérations!

Voici les plans et les registres que vous devez tenir à jour :

Plan du verger

Ce plan doit être détaillé de façon à contenir minimalement les renseignements suivants :

- le numéro et la superficie des blocs, déterminés selon leur âge et leur densité de plantation; les cultivars et les porte-greffes; les arbres en production et ceux non en production;

- des repères (bâtiments, chemins de ferme, bordures, cours d’eau, boisés, haies brise-vent, pommiers abandonnés et sources d’infestation avoisinant le verger);

- lieu d’entreposage des pesticides et lieu d’entreposage des équipements de protection individuelle (EPI)

- les limites d’application des pesticides et d’engrais: zones sensibles (puits, plans d’eau, immeubles protégés, fossés) et zones dans lesquelles des pesticides ne peuvent être appliqués (zones tampons).

Plan de pulvérisation

Ce plan devrait contenir minimalement pour chaque bloc :

- la marque et le modèle du pulvérisateur et du tracteur utilisés;

- la vitesse de pulvérisation;

- la pression d’opération sur le manomètre (lorsque les buses sont ouvertes et lorsque les buses sont fermées);

- le type de passage effectué (ex.: tous les rangs, aux deux rangs) et le sens de circulation;

- l’arrangement des buses avec le type de buses (pastilles et hélices) utilisées ou la position des aiguilles.

Pulvérisations antiparasitaires et autres méthodes de lutte

Toute entreprise doit obligatoirement tenir un registre de ses interventions phytosanitaires. Voir la fiche sur L’utilisation des pesticides (homologation, vente, entreposage et application) et la loi pour plus de détails. Le registre des interventions phytosanitaires doit être minimalement conforme aux exigences du ministère de l’Environnement, consultez leur site Tenir un registre d’utilisation de pesticides afin de connaître leurs exigences.

Sage pesticides offre également un registre de pesticide en ligne sur leur site et un registre est également disponible sur le site de Canada Gap avec la fiche H1. Intrants de production (produits chimiques à usage agricole) du Guide pour les fruits et légumes Version 10.0.

Le registre des traitements antiparasitaires (herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, rodenticides, éclaircissants, régulateurs de croissance, bactéricides) et le registre des engrais foliaires contient :

- date et heure de début et de fin de la pulvérisation;

- nom du titulaire du certificat et le numéro du certificat;

- produit et formulation utilisés et matière active;

- quantité par réservoir et quantité totale de pesticides;

- nombre de réservoirs;

- bloc traité, parcelles, superficie;

- dose à l’hectare;

- objet du traitement (culture et stade phénologique);

- ravageur(s) visé(s);

- conditions météo (direction et vitesse du vent, température);

- numéro de justification agronomique, si applicable.

Fertilisation

Ce registre concerne les engrais au sol. Le registre d’applications fertilisantes doit contenir les éléments suivants :

- lieu d’application;

- date d’application;

- type d’engrais appliqué;

- quantité d’engrais appliquée.

Voir la fiche H2. Intrants de production (autres) du Guide pour les fruits et légumes Version 10.0 sur le site de CanadaGAP pour un exemple de registre de fertilisation. Les engrais foliaires sont consignés dans votre registre des interventions phytosanitaires.

*Le registre des fertilisants foliaires est consigné dans le registre des interventions phytosanitaires.

Dépistage des insectes, des maladies et des mauvaises herbes

Consignez dans ce registre les données de dépistage pour chacune des sections définies dans votre plan de verger. Les renseignements suivants doivent apparaître :

- date du relevé des pièges;

- identification des sections ou parcelles;

- localisation et numérotation des pièges (peuvent être intégrés au plan du verger);

- météo lors du dépistage;

- stade phénologique du pommier et nombre de feuilles déployées (en lien avec la tavelure);

- nom des ravageurs dépistés;

- nombre de captures par piège;

- nombre d’observations de présence ou dégâts sur pommier, sur feuille et sur fruit

- précipitations: Installer un pluviomètre dans votre verger (en lien avec le suivi de la tavelure et du stress hydrique des pommiers);

- nom du dépisteur.

Récolte

La tenue de registre de contrôle permet d’améliorer l’organisation de la récolte (efficacité du travail et qualité des fruits). Voir la fiche P2. Récolte et entreposage des fruits et légumes du Guide pour les fruits et légumes Version 10.0 sur le site de Canada GAP et la fiche sur La récolte et la mise en marché du guide de PFI pour plus de détails.

Ce registre inclut :

- une fiche du rendement-qualité d’un cueilleur ou groupe de cueilleurs;

- un registre d’évaluation de la qualité des lots au verger;

- une carte d’identification des bennes;

- un registre du nombre de bennes par parcelle.

Traitements post-récolte

Ce registre doit être tenu par les entrepositaires et les producteurs possédant des entrepôts à pommes. Voir la fiche H3. Application post-récolte de produits chimiques à usage agricole (durant l’emballage) du Guide pour les fruits et légumes Version 10.0 sur le site de Canada GAP pour plus de détails.

Ce registre inclut :

- date et heure de début et de fin du traitement;

- nom du titulaire du certificat et le numéro du certificat;

- produit et formulation utilisés et matière active;

- dose;

- quantité;

- méthode d’application;

- numéro de champ ou de parcelle/ étiquette de benne ou de palette/identification de lot;

- objet du traitement (culture-variété);

- motif du traitement.

Dommages à la récolte

Une évaluation des dommages sur fruits doit être effectuée juste avant la récolte pour chaque type de dégâts (insectes, maladies, défauts esthétiques, etc.) afin de pouvoir suivre, expliquer et corriger, si nécessaire, les pertes en fonction des différentes sections et de pouvoir bien connaître l’historique du verger.

L’évaluation des dommages à la récolte peut contenir :

- la date;

- le bloc;

- le cultivar et porte-greffe;

- le nombre de pommes évaluées;

- le décompte de dégâts d’insectes, de maladies, divers (grêle, point amer, roussissure, difformité, bris mécanique, oiseaux, etc.)

La qualité du feuillage, la croissance de la pousse, le diamètre moyen des fruits, la présence d’œufs de tétranyques rouges et la présence de prédateurs peuvent également être évalués afin de vous aider à planifier les interventions l’année suivante.

Prélèvement des eaux

Le prélèvement des eaux est encadré par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). Il est donc important de tenir un registre de volumes d’eau prélevés. C’est un registre par site de prélèvement.

Le registre de prélèvement doit contenir minimalement la date du prélèvement et le volume mesuré ou estimé sur le site de prélèvement (en m3). Il est aussi important de consigner dans le registre le nom du lac, de la rivière, du cours d’eau ou de l’aquifère et la description des équipements de pompage, ainsi qu’un registre de l’entretien de l’équipement de mesure et contrôle de l’exactitude des données. Un exemple de registre est disponible sur le site Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau du ministère de l’environnement.

Au sujet des registres :

- Pour les vergers possédant un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) valide, les plans et les registres inclus dans celui-ci peuvent être utilisés en PFI.

- Tous les registres doivent être conservés pour une durée minimale de cinq années, à moins qu’une durée plus longue ne soit exigée.

- Vos registres et vos plans sont confidentiels, mais en vertu de la loi, les applications de pesticides doivent être mentionnées aux personnes devant entrer dans le verger, idéalement en affichant l’information au moyen d’enseignes facilement visibles (voir la fiche sur l’Utilisation sécuritaire des pesticides).

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !