Apports en éléments nutritifs

Auteur de la première édition : Paul-Émile Yelle

Auteure de la mise à jour 2023 : Evelyne Barriault

Dernière mise à jour par l’auteure : 27 mars 2023

La production de pommes de qualité est incontournable pour assurer la rentabilité de son verger. Les pommes de belle apparence, au bon goût et avec une bonne fermeté attirent le consommateur et par le fait même les acheteurs. Non seulement un meilleur prix est assigné aux pommes de qualité, mais cela est devenu une nécessité pour être en mesure de les vendre. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour réussir à produire des pommes de qualité, incluant la formation et l’entretien des pommiers, une charge de fruits adéquate, sans parler de la prévention des dégâts causés par les maladies et les ravageurs. Toutefois il faut commencer par la base, un sol en santé, bien fertilisé et amendé. Les bénéfices s’appliqueront non seulement à la production, mais également à la santé des arbres et à leur pérennité.

Les analyses de sol en surface (0-20 cm) et en profondeur (20-40 cm) des parcelles du verger sont des outils indispensables pour bien orienter les pratiques de fertilisation. Ces analyses devraient être prises tous les 5 ans dans les sols à texture moyenne tels que les loam, les loam sablo-argileux ou argileux. Les sols à texture grossière tels que les sables ou loam sableux ont une moins grande capacité à fixer les éléments et sont donc plus sujets au lessivage et à l’acidification. C’est pourquoi, il est recommandé d’y appliquer de plus petites doses de chaux et d’éléments nutritifs mais plus souvent et de les analyser plus fréquemment, soit aux 2 à 3 ans. Les analyses foliaires et les observations en verger permettent de valider et d’ajuster ces pratiques en plus d’orienter la fertilisation foliaire. Les analyses foliaires devraient être prises environ 60 à 70 jours après la chute des pétales, soit de la mi-juillet à la fin juillet, sauf pour la variété Honeycrisp pour laquelle de récentes études réalisées à l’université Cornell ont démontré qu’il était préférable de prélever les échantillons 1 mois avant, soit de la mi à la fin juin. En effet, la croissance annuelle des pousses de la variété Honeycrisp s’arrête plus tôt que les autres variétés et la chlorose internervaire, caractéristique des feuilles de cette variété, affecte leur teneur en éléments minéraux, particulièrement l’azote. Le choix du porte-greffe a aussi un impact sur l’assimilation des nutriments dans l’arbre, voir le fascicule 3 du guide d’implantation d’un verger de pommier; cultivars et porte-greffes.

La fertilisation du verger n’est pas une simple pratique répétitive applicable annuellement ou aux deux ans pour s’assurer que tout se développe correctement. Son utilisation doit être justifiée et déterminée par différents repères et son but est d’assurer un apport adéquat au pommier pour un bon développement des jeunes arbres, le maintien de leur santé ainsi que des récoltes optimales en termes de quantité et de qualité.

Certains aspects reliés au sol ont déjà été discutés dans la fiche sur la Gestion du sol et du sous-sol et ont une influence directe sur la fertilisation. Par exemple, la structure du sol et la compaction, tout comme la texture du sol et son contenu en matière organique. L’apport en eau revêt également une importance considérable dans l’alimentation des pommiers en maintenant le sol humide, ce qui favorise le transport des éléments nutritifs et leur maintien près de la zone racinaire1,2. Les aspects reliés directement à la nutrition minérale du pommier sont abordés dans cette fiche. Les rôles que sont appelés à jouer les principaux éléments dans la croissance des arbres et la production des fruits sont détaillés.

Azote (N)

L’azote est une composante essentielle des enzymes et des protéines, les blocs de constructions reliés à la croissance. Cet élément, comme le magnésium, se retrouve au centre même de la chlorophylle. Dans les jeunes plantations, la croissance est essentielle au bon développement des jeunes arbres et à leur atteinte rapide du gabarit souhaité. Le tout pour obtenir de bons rendements de façon précoce et rentabiliser les parcelles. Une fois en production, l’azote est un élément important pour tous les organes de l’arbre. Toutefois, les excès comme les carences peuvent être très nuisibles.

Un manque d’azote peut mener à un feuillage vert pâle ou même jaunâtre, qui apparaît d’abord sur les feuilles plus vieilles, puisque l’azote est mobile et se déplace vers les points de croissance. À l’automne, les feuilles peuvent tomber plus rapidement. La grosseur des fleurs ainsi que leur période de pollinisation est réduite, de même que la nouaison. La tendance à l’alternance de la production une année sur deux peut augmenter, de même que la chute physiologique des fruits (chute de juin). Une croissance annuelle limitée est aussi observable lorsqu’il y a carence en azote. Les fruits demeurent petits et sont plus colorés. À l’opposé, un excès peut mener à un feuillage très dense et foncé ainsi qu’à de gros fruits peu colorés qui se conservent mal. De surcroît, des apports excessifs favorisent la croissance végétative au détriment de la production de fruits et compliquent la gestion des maladies, tel qu’expliqué dans la fiche sur La fertilisation sans nuire à la phytoprotection.

Au tout début de la saison, les arbres comptent sur leurs réserves accumulées dans les bois et les racines pour initier leur croissance. Les apports d’azote doivent toutefois être effectués tôt en saison pour favoriser la croissance en mai et juin. Les apports trop tardifs encouragent une croissance tardive, nuisant à un bon aoûtement. Le moment exact de l’application sera déterminé en fonction de la source d’azote employée, puisque les différentes formes utilisées requièrent des transformations chimiques et microbiennes dans le sol afin d’être assimilables plus ou moins rapidement par les racines :

- L’urée (46-0-0) est plus lente à agir et peu recommandée pour utilisation au sol en pomiculture, sauf pour la réduction de l’inoculum de tavelure (voir la fiche sur La tavelure : stratégies générales de lutte). Elle est toutefois bien assimilée au niveau foliaire et son usage en pulvérisation nutritive est recommandé en début de saison pour stimuler une vigueur hâtive et une meilleure nouaison.

- Les phosphates d’ammonium tel que le MAP, phosphate mono-ammoniacal (11-52-0) et le DAP, phosphate bi-ammoniacal (18-46-0), fournissent de l’azote et une quantité considérable de phosphore, qui n’est souvent pas nécessaire. Ils nécessitent moins de transformations dans le sol et sont donc assez rapidement disponibles pour les plantes, mais doivent être appliqués tôt en saison (au débourrement ou un peu avant) pour être assimilés au bon moment par les racines. À court terme, le MAP produit une réaction acide dans le sol tandis que le DAP produit une réaction alcaline. Toutefois, à long terme ces deux types d’engrais sont acidifiants pour le sol3.

- Le nitrate de calcium (15,5-0-0) est une source plus coûteuse, très soluble et rapidement assimilable qui peut être appliquée jusqu’au stade calice.

- Les engrais organiques tels que les fumiers et les composts peuvent fournir une source d’azote et autres minéraux en verger sous régie conventionnelle ou biologique. Toutefois, il est important de les analyser afin de comptabiliser leurs apports. Le moment d’application, tôt au printemps pour les composts et après la récolte à l’automne pour les fumiers, est également important afin d’éviter les inconvénients liés à leur minéralisation (voir la fiche sur la Gestion du sol et du sous-sol pour d’information). Il est souvent difficile d’appliquer les fumiers en automne avant la date limite des épandages soit le 1er octobre (article 31 du REA) car la récolte est souvent en cours. Le fumier est donc généralement appliqué au printemps au Québec. Des préparations commerciales de fumiers de poulet, rapidement assimilables par les plantes tel que l’ACTI-SOL, sont également disponibles et peuvent être appliquées entre le débourrement et le stade pré-bouton rose. Attention : la certification CanadaGAP stipule l’application de fumier 120 jours avant la récolte.

Le dosage de l’azote mérite une attention particulière. En plus des résultats d’analyse foliaire et du pourcentage de matière organique indiqué par l’analyse de sol, d’autres critères doivent être considérés, incluant le cultivar, le porte-greffe, l’état général de l’arbre, son âge, la longueur de la pousse annuelle, la productivité, la grosseur et la coloration du fruit et sa conservation.

Phosphore (P)

Le phosphore est essentiel à l’activité du pommier par son rôle dans le transport des hydrates de carbone (énergie) produits par la photosynthèse. Il est associé au bon développement racinaire, à la formation des pépins, à la fructification et à la coloration des fruits. La quantité de phosphore prélevée directement par le pommier est faible comparativement au potassium et à l’azote (voir le tableau à la fin de cette fiche). Cet élément est peu mobile dans le sol. Une fois les pommiers implantés, les applications en surface sont peu efficaces car elles pénètrent lentement dans le sol et ne rejoignent que partiellement les racines situées dans les premiers centimètres du sol.

De plus, une fertilisation abusive en phosphore présente des risques environnementaux, notamment une croissance excessive d’algues et l’eutrophisation des plans d’eau. C’est pourquoi le phosphore est visé au premier plan dans la réglementation agroenvironnementale. Comme cet élément est peu mobile dans le sol, la pollution des eaux peut être engendrée par l’érosion de sol fertile ou le ruissellement à la suite de pluies importantes. La présence d’un couvert végétal dans les vergers et le fait que la pomme ne soit pas une culture sarclée réduisent ces risques pour cette production. Toutefois, certaines situations de déséquilibre anionique peuvent rendre le phosphore lessivable dans le sol et c’est pourquoi il faut tenir compte de l’indice de saturation en phosphore (ISP), qui est exprimé par un rapport entre le phosphore et l’aluminium ainsi que des valeurs critiques en fonction des textures de sol. Pour plus d’informations, se référer à la page 177 du Guide de référence en fertilisation.

Il est aussi important de noter que des taux élevés de phosphate peuvent augmenter les carences en zinc et en cuivre.

Il faut donc incorporer le phosphore au sol, là où se développera la zone racinaire et ce, avant la plantation. L’incorporation de taux appropriés de phosphate, représentant parfois un apport important durant la préparation du sol en pré-plantation, devrait donc fournir le phosphore suffisant pour la durée de vie du verger, si le pH du sol est maintenu entre 6,0 à 6,5 dans toute la zone racinaire. Le chaulage des sols acides pourra donc être recommandé pour améliorer la disponibilité du phosphore. Pour de plus amples informations à ce sujet, se référer à la fiche sur l’Apport de chaux.

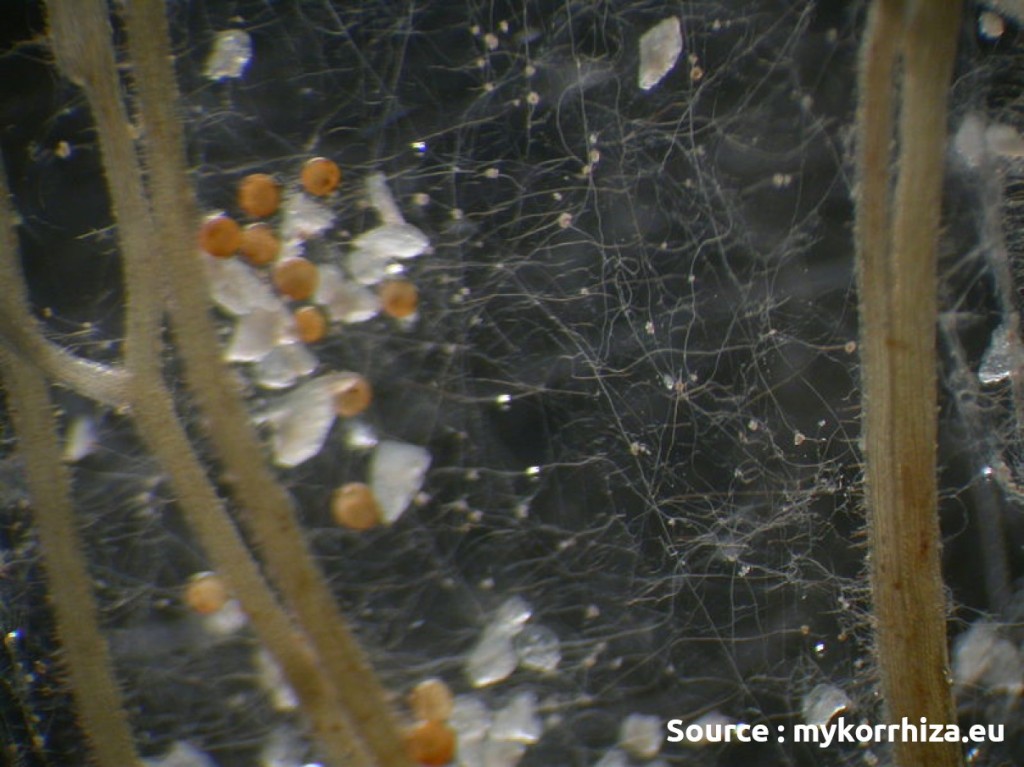

La présence de mycorhizes sur les racines de pommier peut aussi favoriser une meilleure absorption du phosphore par les racines. En effet, ces champignons bénéfiques vivent en symbiose avec les racines. Ces dernières fournissent des sucres issus de la photosynthèse aux champignons qui, en retour, leur fournissent de l’eau et des éléments minéraux tel que le phosphore. Certaines pratiques ont pour effet de favoriser la présence de mycorhizes dans les vergers. Par exemple, des préparations commerciales de mycorhizes peuvent être ajoutées avant ou au moment de la plantation. L’ajout dans le couvre-sol de plantes qui favorisent leur présence, telles que les légumineuses, la phacélie et le tournesol, sont également de bonnes pratiques. Pour plus d’informations à ce sujet, se référer à la section « Les mycorhizes » au chapitre « La préparation du terrain » du guide L’implantation d’un verger de pommiers, 2e édition.

Mycorhizes (source : Mykorrhiza.eu).

L’apport de phosphate pour l’entretien des parcelles déjà en place se limite, quant à lui, aux cas où les analyses du sol ou de feuillage révèlent des niveaux trop faibles. Pour maximiser une absorption racinaire éventuelle, les applications se font en bandes vis-à-vis la limite extérieure de la ramure, là où se trouve la zone plus importante de jeunes racines.

Pour terminer, les applications foliaires de cet élément ne sont pas recommandées. Même sous ses formes les plus sophistiquées, il n’y a pas de résultats de recherches scientifiques qui démontrent une absorption foliaire appréciable de cet élément. Les sources de phosphore à privilégier dans les nouvelles plantations sont les fumiers et composts, le super phosphate triple (0-46-0) et le super phosphate (0-20-0).

Potassium (K)

Le potassium est un constituant important des cellules végétales et est impliqué dans la synthèse des enzymes et le métabolisme des hydrates de carbone. Par son importance pour l’ouverture des stomates, il influence l’assimilation de l’eau par les racines et joue un rôle dans la respiration et la photosynthèse. Le potassium, comme l’azote, aide les fruits à atteindre un bon calibre. En plus, il contribue à l’atteinte d’une belle coloration des fruits.

Carence de potassium sur feuilles (source : N. Tanguay).

La carence en potassium s’observe d’abord sur les vieilles feuilles. Elle se caractérise par une nécrose marginale de la feuille et soit un jaunissement ou un brunissement de son pourtour. Une ligne pourpre démarque la limite entre les tissus morts et les tissus verts et normaux du reste de la feuille. Les arbres qui sont faibles ou déficients en potassium sont plus vulnérables aux dommages causés par le froid hivernal, et leurs bourgeons et fleurs sont plus sensibles aux gels printaniers.

Même s’il ne s’agit pas d’un élément fortement impliqué dans les cycles physiologiques du pommier, des quantités importantes de potassium sont prélevées par les pommes à la récolte. Une bonne récolte de 40 t/ha représente une exportation de 60 kg/ha de K2O (voir le tableau à la fin de cette fiche). Pour pallier cette perte, il faut faire des applications d’entretien de façon régulière. De cette façon, les exportations sont compensées et le niveau de potassium dans le sol est maintenu à un niveau adéquat. Les principales sources de potassium à utiliser sont le chlorure de potassium, aussi appelé muriate de potassium (0-0-60), et le sulfate de potassium et magnésium lorsque des besoins en magnésium sont également à combler. À l’implantation, lorsque des quantités importantes de potassium sont nécessaires (plus de 300 kg/ha), il est préférable d’utiliser le sulfate de potassium afin d’éviter d’endommager les racines avec le chlore. Malgré le fait que le potassium soit plus mobile dans le sol que le phosphore, il est quand même souhaitable de l’appliquer en bandes vis-à-vis la zone de concentration racinaire. Les apports importants de potassium doivent habituellement s’accompagner d’une certaine quantité de magnésium pour ne pas créer un déséquilibre entre ces deux éléments (consultez le paragraphe suivant pour la recommandation). Le potassium est très peu absorbé par le feuillage et n’est pas appliqué en pulvérisation, même pour corriger des carences.

Magnésium (Mg)

Le magnésium est un constituant clé de la chlorophylle qui capte l’énergie solaire et donne la coloration verte des feuilles saines. Il est aussi impliqué dans l’activité enzymatique. La carence en magnésium entraîne une chlorose interveinale caractérisée par la perte de chlorophylle, le brunissement et la désagrégation des tissus entre les nervures. C’est une des carences le plus communément observées en verger. Les symptômes commencent à apparaître généralement à la fin juillet ou au début août. Comme cet élément est mobile dans la plante, ce sont les premières feuilles (les plus vieilles) de la pousse de l’année qui sont d’abord affectées. Celles-ci se dégarnissent plus ou moins selon l’intensité de la carence. Dans les cas graves, les fruits restent petits et tombent prématurément. Le manque de bourgeons et d’anticipées sur le bois des jeunes arbres (blind wood) ainsi que les brindilles faibles sont souvent associées à des carences en magnésium4.

Carence de magnésium sur feuilles (source : International plant institute).

Les corrections possibles sont variées et se font à la lumière des résultats d’analyses ou des symptômes observés :

- Lors de la préparation des sols : un sol à pH acide sera amendé en magnésium par l’incorporation de chaux dolomitique (au moins 20 % de carbonate de magnésium) ou magnésienne (au moins 5 % de carbonate de magnésium) dans le sol. La chaux est la meilleure source de magnésium et aussi la moins coûteuse.

- En fertilisation d’entretien : utilisez un sulfate double (magnésium et potassium), aussi connu sous le nom de K-Mag (SulpoMag), lorsqu’il y a des apports de potassium à faire. En effet, à chaque application de 100 kg de potasse (K2O) avec ce produit, 50 kg de magnésium sont ajoutés.

Le magnésium, contrairement au phosphore et au potassium, est bien absorbé par le feuillage et les pulvérisations nutritives sont une pratique d’entretien régulier recommandée. C’est aussi la façon idéale de corriger rapidement les carences.

Calcium (Ca)

Le calcium est essentiel à la division cellulaire. C’est aussi un constituant important des parois cellulaires sous forme de pectate de calcium, qui contribue au maintien de la structure des tissus végétaux et aide à prévenir leur affaissement en entreposage. Étant peu mobile dans la plante, cet élément tend à manquer dans les tissus les plus jeunes.

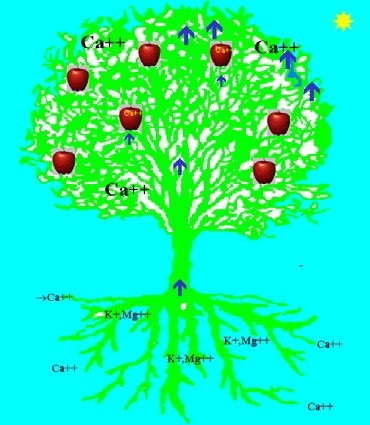

Absorption du calcium par les racines du pommier.

Le calcium est assimilable sous la forme de Ca++ dans la plante. Son seul point d’entrée est l’extrémité des racines et il se déplace dans la plante grâce au phénomène de la transpiration, semblable à une pompe à eau. Les pousses vigoureuses tirant plus d’eau que les pommes, elles sont donc en forte compétition avec celles-ci. Ce phénomène est particulièrement important dans des conditions de sécheresse. Si les niveaux de calcium dans la pomme sont trop faibles, il y aura carence liée à l’apparition de symptômes de point amer ou de brunissement de sénescence pouvant s’aggraver en entrepôt5.

Point amer sur Honeycrisp. Voir aussi la photo de la « tache amère » dans la fiche sur les Désordres physiologiques et maladies d’entrepôt (source : Paul Emile Yelle).

À des niveaux évitant la carence, mais inférieurs à l’idéal, une moins bonne aptitude à l’entreposage peut être observée. Il faut noter toutefois que les résultats de recherche à l’égard du gain de fermeté des fruits apportés par le calcium ne sont pas toujours concluants.

Des études récentes réalisées à l’Université Cornell ont démontré que le ratio K/Ca des fruits, trois semaines avant la récolte6 et celui des pelures de pommes tôt en juillet, permettait de prédire les risques de développement de la tache amère7.

Les corrections de base sont faites au sol afin de s’assurer d’avoir un niveau adéquat. Le chaulage destiné à corriger le pH du sol est la principale source de calcium et aussi la plus économique, compte tenu des apports importants de calcium par la chaux. De plus, tel qu’illustré dans la figure ci-haut, les racines du pommier absorbent par le même mécanisme le calcium et d’autres éléments chargés positivement, tels le potassium (K) et le magnésium (Mg). Ces éléments peuvent entrer en compétition avec l’absorption du calcium et il faut donc éviter les excès de fertilisation en K et en Mg si les niveaux de ces derniers sont déjà adéquats.

Néanmoins, les applications foliaires sont importantes pour prévenir les carences auxquelles certains cultivars (Honeycrisp, Cortland, Belmac, Primevère) sont particulièrement sensibles. Pour plus d’informations sur les formes de calcium foliaire et leur impact en phytoprotection, consultez la fiche sur La fertilisation sans nuire à la phytoprotection.

Oligo-éléments

Bore (B). Le bore tient un rôle important dans la physiologie du pommier où il participe à plusieurs processus, dont la multiplication cellulaire, de même que la translocation des sucres et du calcium. Les symptômes de carence au niveau du fruit peuvent inclure les gerçures sur jeunes fruits, le cœur liégeux et le brunissement interne. Sur les pousses, un dépérissement du point de croissance (bourgeon terminal) peut être observé. Le bore est un élément peu mobile dans la plante.

Effet de carence en Bore sur fruits (source : Paul Emile Yelle).

Les corrections au sol sont essentielles, principalement en pré-plantation et particulièrement si le pH est élevé. Toutefois, l’application d’apports foliaires doit compléter cette correction, car même si le sol est bien pourvu en bore, cet élément est mal assimilé lors de conditions sèches, surtout dans les sols légers. Voir le calendrier de fertilisation foliaire dans la fiche sur La fertilisation sans nuire à la phytoprotection

Zinc (Zn). Le zinc est principalement impliqué dans l’activation des enzymes. De plus, il contribue à la résistance des pommiers au froid. Peu mobile dans la plante, il tend à demeurer dans les tissus plus âgés. Les symptômes de carence sont une chlorose interveinale (jaunissement) des jeunes feuilles et des feuilles plus petites, de même qu’une croissance réduite et atrophiée en forme de rosette. La disponibilité du zinc est affectée négativement par des pH trop alcalins ou par des niveaux de phosphore et de matière organique élevés.

Il est rare que le zinc soit incorporé à la formule d’engrais et des applications préventives ou correctives sont principalement appliquées au feuillage. L’analyse foliaire permet d’ajuster le nombre de traitements foliaires sans avoir à attendre la manifestation de carences.

Fer (Fe), cuivre (Cu), manganèse (Mn). Les autres éléments mineurs, tels le fer, le cuivre et le manganèse, sont rarement problématiques et ne doivent être corrigés par des applications foliaires qu’au besoin. À noter que certaines applications de fongicide à base de mancozèbe, tels que le dithane et le manzate, apportent une source de manganèse non négligeable.

Besoins nets annuels des pommiers en azote, en phosphate, en potasse, en oxyde de calcium et en magnésie.

| PRÉLÈVEMENT (kg/ha) : | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO |

| Transport dans les fruits (40 t/ha) | 20,0 | 13,0 | 60,0 | 5,0 | 3,0 |

| Immobilisation dans la charpente | 15,5 | 8,5 | 15,0 | 52,0 | 3,5 |

| Retour au sol dans le bois de taille | 10,0 | 4,4 | 4,0 | 32,0 | 2,5 |

| Retour au sol dans les feuilles | 43,0 | 6,5 | 54,5 | 98,0 | 27,0 |

| Prélèvements totaux annuels | 88,5 | 32,4 | 133,5 | 187,0 | 36,0 |

| Besoins réels annuels (fruits et charpente) | 35,5 | 21,5 | 75,0 | 57,0 | 6,5 |

| Besoins/tonne de fruits (kg/t) | 0,89 | 0,53 | 1,86 | 1,42 | 0,16 |

Ce tableau est à la p.17 du chapitre 2 dans la nouvelle édition du guide d’implantation d’un verger de pommier.

Références

- Dominguez, L. I. & Robinson, T. L. Strategies to improve early growth and yield of tall spindle apple plantings. The Transformation of the NY Apple Industry, 518, 5 (2015).

- Neilsen, D. & Neilsen, G.H. Optimizing precision in irrigation and nutrient management. Achieving Sustainable Cultivation of Temperate Zone Tree Fruits and Berries. (2019).

- Guide de référence en fertilisation du CRAAQ, 2e édition, 473p. (2010).

- Stiles W.C. & Reed W.S. Orchard nutrition management. Cornell Univ. Ext. Info. Bul. (1991).

- La lutte contre la tache amère des pommes. (2022).

- Cheng, L. & Sazo, M. M. Why Is Honeycrisp So susceptible to bitter pit? Y. Fruit Q. 26, 19-23 (2018).

- Miranda Sazo, M. Growing the Honeycrisp Tree and the best management practices to mitigate bitter pit. Conférence présentée aux journées horticole de St-Rémi. (2022).

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Pourrait-on intégrer les recommandations de pulvérisations nutritives dans la fiche, car la portion “engrais foliaires” du Guide des traitements foliaires du pommier ne sera plus mise à jour