Auteurs de la première édition : Gérald Chouinard, Robert Maheux, Yvon Morin, Francine Pelletier et Maude Lachapelle

Auteure de la mise à jour 2023 : Karine Bergeron

Dernière mise à jour par l’auteure : 18 février 2024

Les pesticides, ou produits phytosanitaires, servent à protéger les récoltes contre différents ennemis : maladies, insectes, mauvaises herbes, etc. afin de garantir la qualité de la récolte et des rendements. Pour que cette protection soit efficace, les produits doivent atteindre leur cible et ne pas être perdus dans l’environnement. Facile à dire, mais pas toujours simple à mettre en pratique! Les moments propices aux pulvérisations sont souvent de courte durée et les conditions météo ne sont pas toujours idéales lors des applications. Il est impossible de contrôler la nature, mais on peut s’y adapter.

Pour réduire les risques de dérive, il faut :

- Comprendre ce qui la cause.

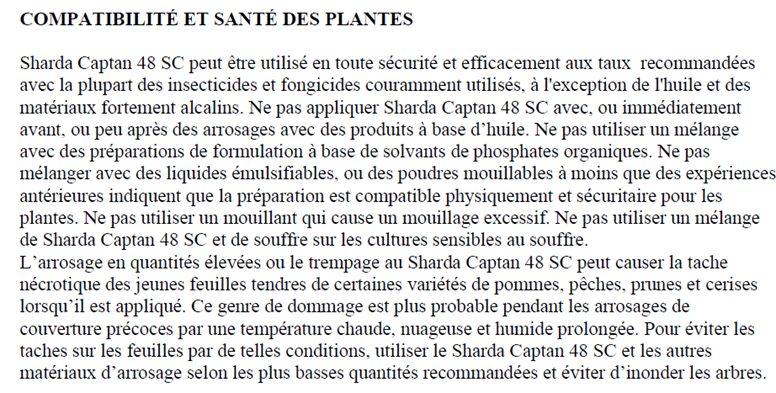

- Suivre les instructions indiquées sur les étiquettes. Exemple de mentions présentes sur l’étiquette du Captan 80 WSP (consultée le 27 mars 2023) :

- « Appliquer uniquement lorsque les possibilités de dérive vers des secteurs habités ou des aires d’activités humaines (maisons, chalets, écoles et aires récréatives) sont minimes. Tenir compte de la vitesse du vent, de la direction du vent, des inversions de températures, du matériel d’application utilisé et des réglages du pulvérisateur. »

- « Application à l’aide d’un pulvérisateur pneumatique : NE PAS appliquer par calme plat ni quand le vent souffle en rafales. NE PAS orienter le jet directement au-dessus des plantes à traiter. À l’extrémité des rangs et le long des rangs extérieurs, couper l’alimentation des buses pointant vers l’extérieur. NE PAS appliquer lorsque le vent souffle à plus de 16km/h au site d’application (d’après la mesure prise à l’extérieure du site de traitement, du côté d’où vient le vent). »

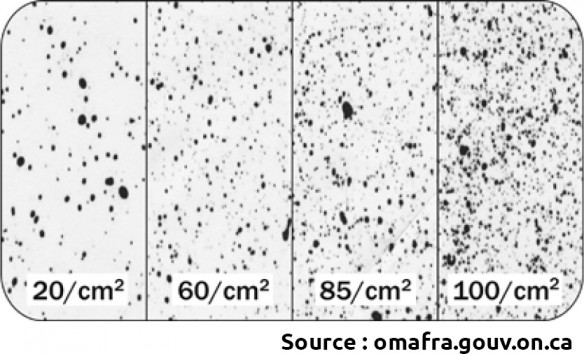

- Utiliser du matériel approprié : buses produisant des gouttelettes de la bonne grosseur (les gouttelettes de taille inférieure à 150 μm sont particulièrement sujettes à la dérive).

- Faire quelques ajustements sur le pulvérisateur : déflecteurs, détecteur de végétation, etc. Chaque ajustement ou accessoire comporte des avantages et des inconvénients.

Qu’est-ce que la dérive des pesticides et ses effets ?

La dérive est le transport par voie aérienne de gouttelettes ou de vapeurs de pesticide hors de la zone ciblée par le traitement. Les gouttelettes qui ont dérivé sont perdues dans l’environnement. La dérive peut se produire dès la mise en marche du pulvérisateur et se poursuivre longtemps après la pulvérisation. Elle peut contaminer l’eau, l’air et le sol. Généralement, la dérive est liée aux méthodes d’application et aux conditions locales et non pas à la nature du produit appliqué.

Pour réduire la dérive, il faut bien comprendre comment différents facteurs physiques et météorologiques agissent sur les gouttelettes :

- La gravité : fait en sorte que les gouttelettes tombent au sol.

- La taille des gouttelettes : plus elles sont petites (moins de 150µm), plus les risques de dérive sont présents.

- L’angle de la pulvérisation : les jets orientés davantage à l’horizontal (pulvérisateurs tours) sont moins sujets à la dérive que les jets à angle prononcé des pulvérisateurs de type « radial » (en arc de cercle).

- La quantité d’air soufflée : l’air qui traverse et sort du couvert végétal peut propulser les gouttelettes sur de grandes distances.

- L’évaporation : a pour effet de réduire la taille des gouttelettes, les rendant plus sensibles à la dérive.

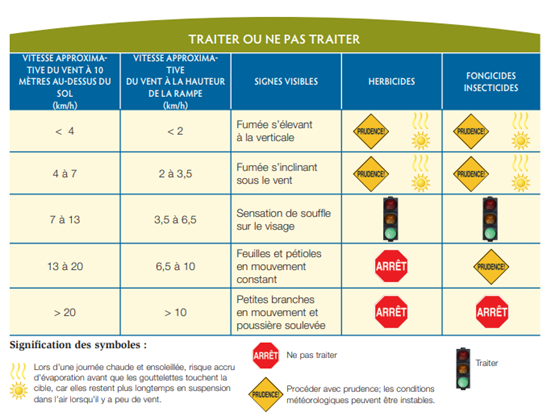

- La vitesse et la direction du vent : le vent transporte les gouttelettes parfois sur de très longues distances et dans de nombreuses directions. Il est préférable de pulvériser par vent léger (plus de 1 à 2 km/h) ET de ne pas pulvériser par calme plat. La vitesse du vent est le facteur le plus important en ce qui concerne la dérive des gouttelettes de pesticide. En verger, la vitesse du vent est mesurée dans le haut du couvert végétal, en amont du verger.

Tableau tiré du document La dérive des pesticides : prudence et solutions (source : Marlène Piché).

- L’air ascendant : déplace les gouttelettes fines vers le haut les rendant sensibles aux déplacements par le vent.

- L’humidité relative de l’air et la température : ces deux facteurs peuvent diminuer le diamètre des gouttelettes (dérive) et concentrer le produit (phytotoxicité). En général, il faut éviter de pulvériser lorsque l’humidité relative est inférieure à 40 % et la température de l’air, supérieure à 25 °C. Ces conditions favorisent la réduction du diamètre des gouttelettes par évaporation de l’eau dans celles-ci et ces particules alors plus fines sont plus sensibles à la dérive.

La présence d’une station météo qui permet de lire la température, la quantité de pluie tombée, l’humidité relative, la vitesse et la direction du vent, au verger est fortement recommandée pour connaître ce qui se passe sur place.

Plus la distance entre la buse et la cible (feuilles, fruits) est petite, moins les risques de dérive et les impacts sur la pulvérisation seront importants.

Pourquoi réduire la dérive?

- Pour éviter que des résidus de pesticide ne portent préjudice aux êtres humains et aux organismes aquatiques et terrestres qui vivent dans l’environnement immédiat du lieu pulvérisé.

- Pour augmenter l’efficacité du traitement en réduisant les pertes et les coûts.

- Pour éviter que les pesticides emportés par le vent n’endommagent les cultures avoisinantes en causant de la phytotoxicité ou ne contaminent les cultures voisines.

- Pour permettre de réduire la largeur de la zone tampon qui doit être respectée près des milieux à protéger en vertu des réglementations provinciale et fédérale. Voir le document « Techniques et équipements admissibles à une réduction des distances d’éloignement prévues à l’article 52 du Code de gestion des pesticides par rapport aux immeubles protégés » pour avoir un aperçu des réduction possibles et comment y parvenir.

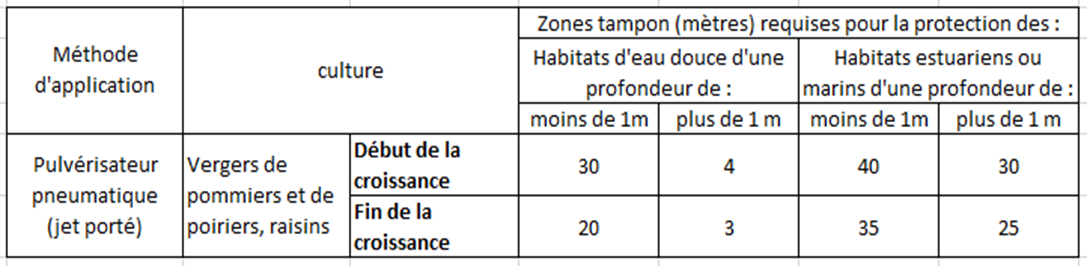

Dans les zones tampon, aucune application de pesticide n’est permise. Les zones tampon sont mentionnées sur les étiquettes. Elles peuvent varier selon le stade de développement des cultures à protéger et le type d’équipement utilisé.

Exemple de l’information des zones tampons requises pour le SHARDA CAPTAN 80WSP tiré de l’étiquette du produit consulté en 2024 (source : Sharda Cropchem LTD).

L’outil Calculateur de zone tampon disponible sur le site de Santé Canada peut également vous aider à déterminer ce qui est permis de ce qui ne l’est pas.

Il est aussi possible de combiner plusieurs techniques qui permettront de réduire les zones tampons mentionnées.

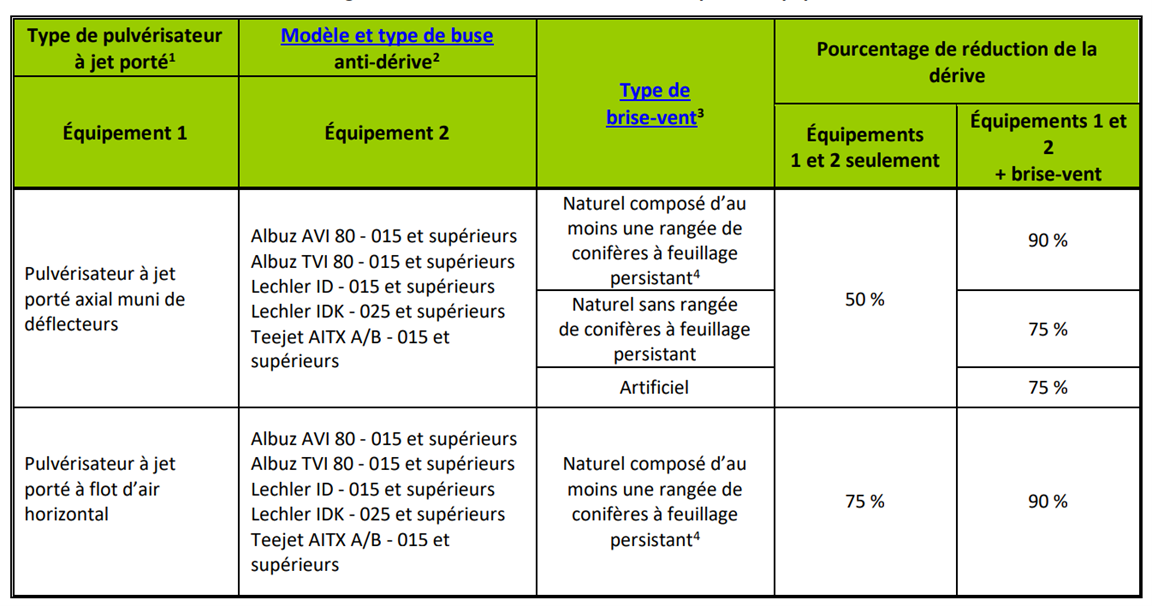

Pourcentage de réduction de la dérive des techniques et équipements admissibles. Tableau tiré du document Techniques et équipements admissibles à une réduction des distances d’éloignement prévues à l’article 52 du Code de gestion des pesticides par rapport aux immeubles protégés consulté en 2024 (source : ministère de l’Environnement du Québec).

Pourcentage de réduction de la dérive des techniques et équipements admissibles. Tableau tiré du document Techniques et équipements admissibles à une réduction des distances d’éloignement prévues à l’article 52 du Code de gestion des pesticides par rapport aux immeubles protégés consulté en 2024 (source : ministère de l’Environnement du Québec).

Comment réduire la dérive?

Il est possible de poser plusieurs gestes qui vous permettront de réduire la dérive lors de vos applications de pesticides.

1. Effectuez les vérifications suivantes avant toute pulvérisation :

- Consultez les tableaux des fiches suivantes : Acaricides homologués en pomiculture au Québec, Insecticides homologués en pomiculture au Québec, Caractéristiques des produits utilisés pour réprimer les maladies en pomiculture au Québec et pour vérifier s’il n’y a pas de restriction d’application à proximité de zones sensibles et s’il ne vaut pas mieux utiliser un produit moins toxique.

- Consultez l’étiquette du pesticide utilisé ou de tous ceux entrant dans un mélange en cuve pour vous renseigner sur les zones tampons à respecter. Dans les cas de mélanges en cuve, respectez toujours la zone tampon la plus restrictive.

- Consultez le chapitre 10 du Code de gestion des pesticides – Guide de référence pour connaître les distances à respecter des différentes zones à protéger.

2. Effectuez le réglage et l’étalonnage du pulvérisateur (Fiche sur le Réglage et étalonnage du pulvérisateur) :

Cet ajustement devrait être fait en début de saison et en cours de saison si des modifications sont apportées au pulvérisateur. Il permet de réduire le gaspillage et les effets néfastes des pesticides sur l’environnement, de confirmer que tout est conforme :

- Le débit et la distribution de l’air;

- La dose qui sera appliquée;

- Le débit de chacune des buses.

Pour ce faire, il faut :

- Positionner et orienter les buses de façon à maintenir le plus possible le jet de gouttelettes vers et à l’intérieur du feuillage.

- S’assurer que la distribution de l’air qui sort du pulvérisateur soit optimale. Cette étape a normalement lieu en usine ou lors de cliniques de réglage (norme Aircheck).

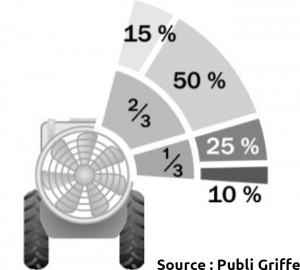

- Ajuster le débit d’air en fonction de la densité du couvert végétal : moins il y a de feuillage, moins il devrait y avoir d’air. Dans les vergers, les pulvérisations faites en début de saison produisent plus de dérive que celles faites en juillet.

- La vitesse du tracteur influence la quantité d’air qui va sortir du couvert végétal. L’ajustement du débit d’air doit être fait en roulant.

Vous pouvez réduire votre débit d’air en diminuant la vitesse de rotation de la prise de force du tracteur (PTO) ce qui vous fera également économiser du carburant.

Le réglage annuel du pulvérisateur peut être fait par une personne accréditée du programme Action réglage.

Vous pouvez aussi visionner les cinq capsules de la série « Réglage des pulvérisateurs à jets portés ». Elles vous permettront de mieux comprendre le réglage de votre pulvérisateur à jets portés. Nous vous recommandons cet ordre de visionnement :

- La préparation du pulvérisateur (6 minutes);

- Les données requises (8 minutes);

- Le réglage du pulvérisateur (12 minutes);

- Atteindre la cible: débit, espacement et vitesse (6 minutes);

- Atteindre la cible: quantité et traitement (5 minutes).

À la fin de vos visionnements, vous ne verrez plus votre pulvérisateur de la même façon!

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) offre aussi des ressources sur leur site MAPAQ – Action-réglage (source : MAPAQ).

3. Ajoutez au pulvérisateur de petits équipements pour améliorer la technique de pulvérisation :

Buses antidérive, buses à faible dérive, buses à réduction de dérive ou buses à induction d’air.

Ces buses produisent des gouttelettes de taille plus homogène et plus grosses aux mêmes débit et pression d’application que les buses conventionnelles à jet plat ou à jet conique. Elles permettent une réduction de la dérive de 50 à 85 %. Elles s’intègrent facilement sur un système conventionnel sans nécessiter d’investissement important.

ATTENTION : Pour s’assurer d’un bon fonctionnement, ces buses doivent être nettoyées efficacement après chaque pulvérisation. Assurez-vous que les deux orifices par lesquels l’air est aspiré restent toujours ouverts et ne se bouchent pas. Pour plus d’information sur la performance et l’utilisation des buses antidérive, une fiche technique de l’IRDA (2012) résume une étude sur le sujet.

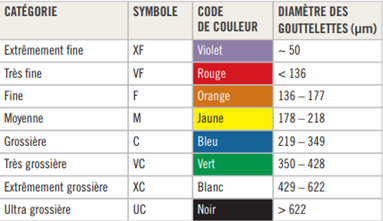

La taille des gouttelettes est définie selon la norme ASAE S572.1 et un code de couleur est associé au diamètre moyen des gouttelettes qui seront pulvérisées.

Tableau de taille de gouttelettes en fonction du code de couleur tiré du Dépliant sur le choix des buses de pulvérisation en grande culture consulté en 2024 (source : Coordination services-conseils).

ATTENTION : le code de couleur de la qualité de pulvérisation norme ASAE S572.1 (tableau précédent) ne doit pas être confondu avec la couleur de la buse qui peut varier selon les marques de commerce.

Les gouttelettes extrêmement fines (XF) sont rarement utilisées en pomiculture, mais les gouttelettes très fines (VF) sont courantes (ex : Albuz ATR 80° lilac). Il est possible d’utiliser des gouttelettes avec un VMD inférieur à 150 µm de façon sécuritaire si ce choix est accompagné d’autres mesures pour réduire la dérive. Par exemple, choisir des buses antidérive pour les porte-buses aux positions les plus élevées de votre pulvérisateur tour.

- Détecteur optique de végétation :

Cet appareil permet la fermeture/ouverture automatique des buses en l’absence/présence de végétation, par exemple un arbre manquant sur un rang. En verger, la réduction de la dérive varie de 20 % en début de saison à 50 % lorsque le feuillage est pleinement développé. Ce système permet de réduire les quantités de pesticides utilisées et leur dérive hors de la zone visée.

Détecteur optique de végétation (source : Marlène Piché).

- Déflecteurs :

De dimensions variables, les déflecteurs ressemblent à des palettes de tôle. Ils sont placés de chaque côté du pulvérisateur axial, en haut de la fente de sortie d’air de chaque buse. Ils permettent d’orienter le jet d’air horizontalement et de mieux cibler le feuillage. Ils font habituellement partie intégrante du pulvérisateur au moment de l’achat mais peuvent être ajoutés. La distribution et l’orientation de l’air peuvent être ajustés avec des équipements spécialisés. Les ajustements de l’air sont très difficiles à la ferme.

4. Utilisez un pulvérisateur permettant la réduction de la dérive :

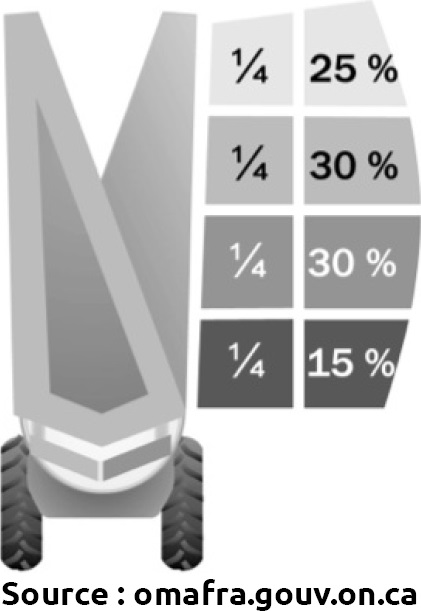

- Pulvérisateur tour avec flux latéral d’air

Ce type de pulvérisateur entraîne les gouttelettes très près du feuillage en produisant un jet horizontal. Un bon ajustement du pulvérisateur et la fermeture des buses dont le jet pourrait passer au-dessus de la végétation permettent de contenir les gouttelettes dans la végétation. Certains modèles permettent d’incliner la section supérieure de la tour vers le bas et de maintenir ainsi la pulvérisation dans le couvert végétal. L’utilisation d’un tel pulvérisateur permet une réduction de la dérive d’environ 50 %.

Pulvérisateur tour avec flux latéral d’air (source : Marlène Piché).

b. Certification Aircheck

Certification de pulvérisateur et/ou de ventilateur qui est présente en Europe. Cette certification assure l’optimisation de la distribution de l’air afin que la dose appliquée atteigne la cible voulue.

Logo AirCheck (source: AirCheck.eu)

Cette technologie a été utilisée et très appréciée dans le cadre du projet des vitrines pomicoles.

| AVANTAGES | INCONVÉNIENTS |

| Augmentation de la déposition du produit sur le feuillage, meilleure qualité de couverture | Aucune certification disponible au Québec. Si on veut avoir accès à cette technologie, il faut importer le pulvérisateur ou le ventilateur, ce qui augmente les coûts. |

| Réduction de la dérive | Plus dispendieux |

| Réduction du bruit | |

| Meilleure efficacité énergétique (temps, vitesse d’application) donc gains monétaires à plusieurs niveaux | |

| Possibilité de modifier un vieux pulvérisateur pour une même efficacité |

c. Pulvérisateur tunnel

Cette technologie utilisée en Europe est la technique la plus sûre pour l’environnement. Elle permet de réduire la dérive d’environ 90 %. Le pulvérisateur de type tunnel produit un jet horizontal, enrobe le pommier des deux côtés et récupère le produit de façon à le faire circuler de nouveau, diminuant ainsi de 30 % la quantité de pesticide utilisée. Au Québec, la présence de pommiers de grosseurs différentes (standards, nains, semi-nains) au sein de la plupart des vergers limite l’utilisation de cette technologie.

Pulvérisateur tunnel (source : Marlène Piché).

d. Pulvérisateur avec sac(s) de pulvérisation :

Ce type d’appareil peut, en fonction du nombre de sacs de pulvérisation présents, traiter jusqu’à trois rangs à la fois (rampe comportant trois sacs). Ce genre de pulvérisateur a été utilisé en 2011 dans un verger commercial au Québec.

Pulvérisateur avec sac(s) de pulvérisation (source : Paul Émile Yelle et Karine Bergeron).

| AVANTAGES | INCONVÉNIENTS |

| Augmentation de 50 à 66% des superficies traitées par un opérateur: | Ce type d’équipement doit être utilisé sur de grands vergers pour être rentable. Ce type d’équipement est aussi difficile à trouver sur le marché. |

| 50% = 2 rangs traités simultanément | |

| 66 % = 3 rangs traités simultanément) Permet de traiter plus de superficies. | |

| Grande réduction du bruit comparativement à un pulvérisateur conventionnel. | Doit être utilisé dans des blocs homogènes de pommiers. |

| Un opérateur seul peut traiter une plus grande superficie de verger dans de bonnes conditions climatiques. | Nécessite un terrain sans aspérité pour éviter les mouvements de la rampe et le déplacement des sacs de récupération. |

5. Établissez des haies brise-vent autour du verger :

Des haies brise-vent réduisent la vitesse du vent et contribuent à réduire la dérive sur une distance d’environ trois fois la hauteur des arbres qui la composent.

- Réduction de 10 à 50% si le feuillage est absent ou en développement.

- Réduction de 60 à 85 % si les arbres sont en pleine feuillaison ou matures.

Les haies brise-vent ont aussi les effets suivants :

- La pollinisation sera de meilleure qualité en raison de la présence accrue d’insectes pollinisateurs.

- La diminution des dommages aux bourgeons, aux fleurs et de la chute des pommes par un ralentissement de la vitesse du vent

- La protection contre le gel hivernal : l’accumulation de neige en hiver est plus importante.

Pour plus de détails et des exemples d’aménagements, consultez la publication Des haies brise-vent pour réduire la dérive de pesticides en verger et voir la fiche sur les Ressources essentielles en PFI.

ATTENTION : les végétaux implantés ne doivent pas être sensibles aux pesticides employés et devront être choisis selon le type de sol et la zone de rusticité. L’utilisation de plantes faisant partie de la famille des rosacées est déconseillée, car leur parenté avec les pommiers augmente les risques de problèmes de maladies et d’insectes.

6. Modérez la vitesse d’avancement du pulvérisateur :

Si la vitesse d’avancement du pulvérisateur est grande, il est possible que de la turbulence soit créée, laquelle contribuera à éloigner les gouttelettes de pulvérisation de leur cible. La réduction de la vitesse de déplacement contribuera à améliorer la couverture de l’application ainsi que la pénétration du produit dans le couvert végétal.

7. Augmenter la taille des gouttelettes :

Plus les gouttelettes sont petites, plus elles sont sujettes à la dérive de pulvérisation. Il est possible d’augmenter la taille des gouttelettes par l’utilisation de buses antidérive ou en ajustant différemment la pression d’application. Plus la pression sera faible, plus les gouttelettes seront grossières donc moins sensibles à la dérive. L’augmentation de la taille des gouttelettes peut cependant entraîner des conséquences sur la qualité de la couverture, le volume d’eau requis pour bien traiter la culture et l’énergie requise pour souffler les gouttelettes (et donc le bruit).

Pour en savoir davantage

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.