Auteur de la première édition : Paul Émile Yelle, Evelyne Barriault et Serge Mantha

Auteurs de la mise à jour 2024 : Evelyne Barriault et Robert Maheux

Dernière mise à jour par les auteurs : 21 janvier 2025

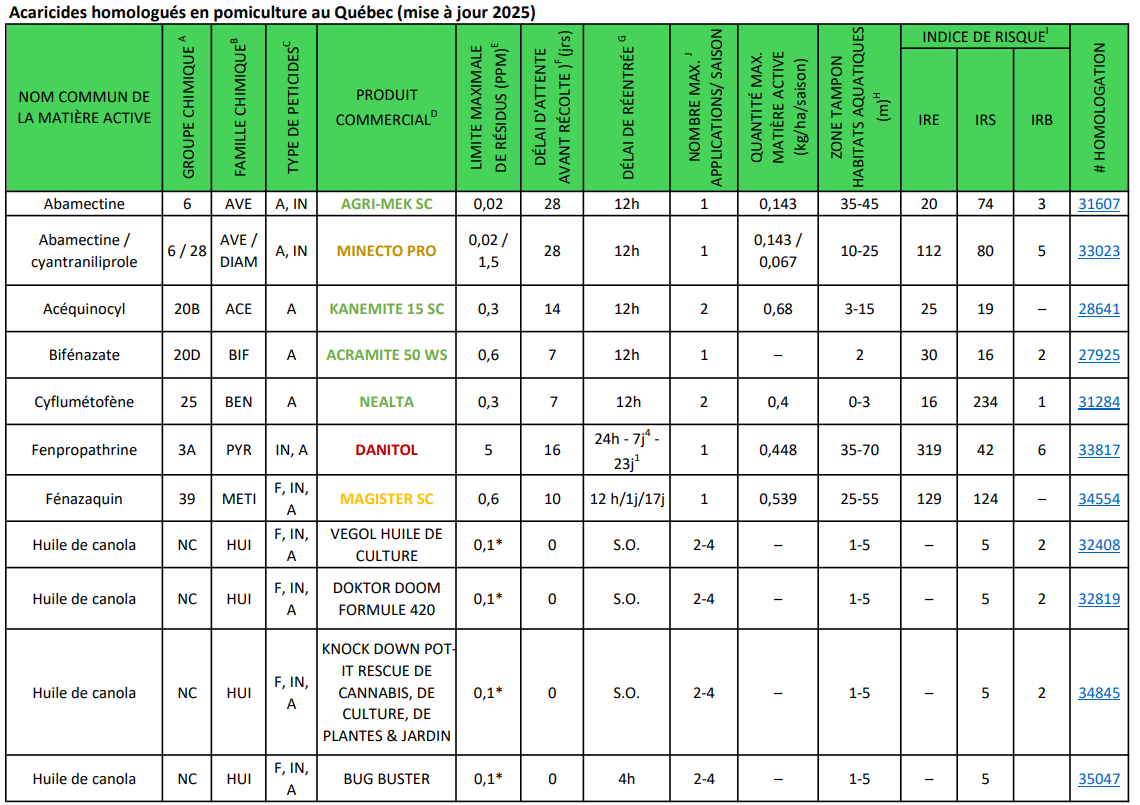

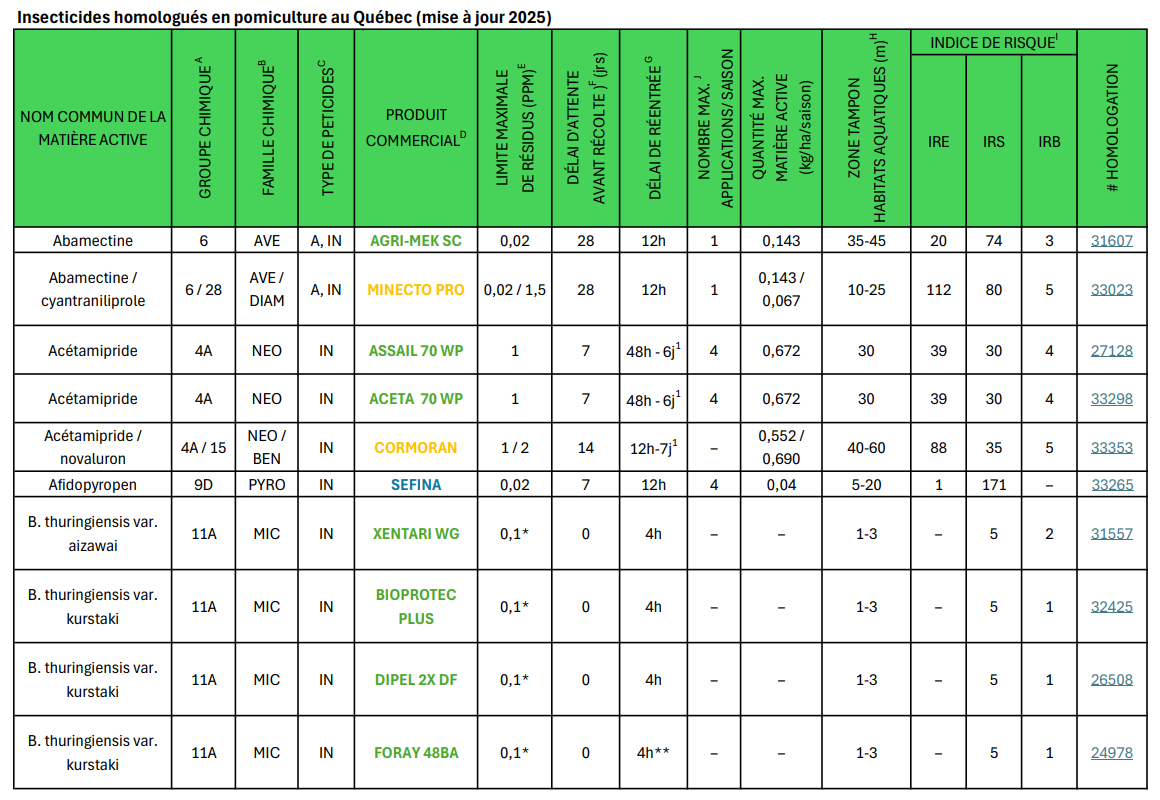

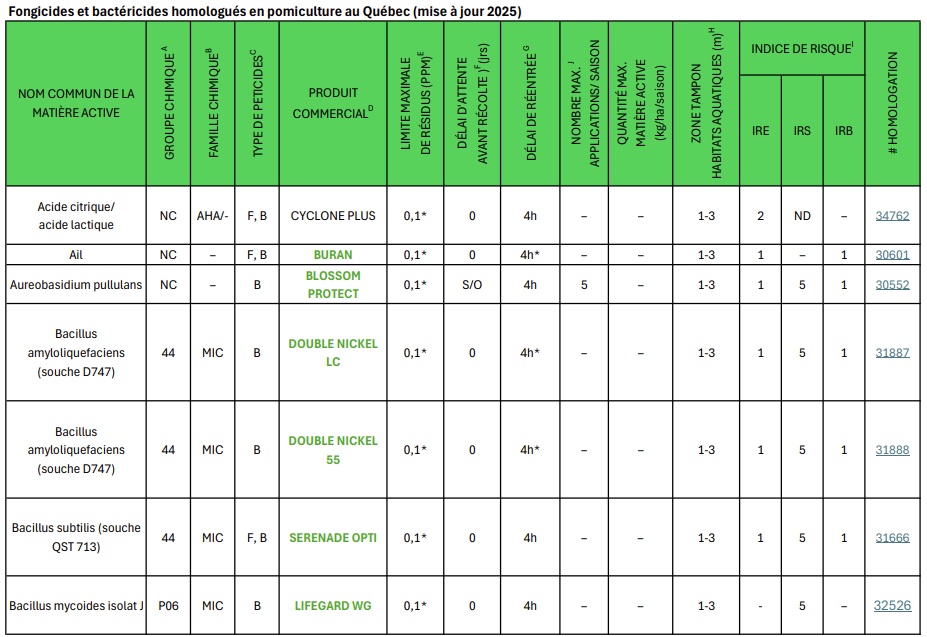

ATTENTION DOSES RÉDUITES : l’ARLA ne prend pas action contre ceux qui préconisent de telles pratiques, si elles n’entraînent pas de danger pour la santé ou la sécurité humaine ou pour l’environnement et qu’elles ne sont pas destinées à promouvoir la vente de produits antiparasitaires. Si toutefois l’utilisation de doses réduites ou adaptées devait entraîner des pertes pour les utilisateurs, les conseillers ou les organisations qui les recommandent pourraient être tenus responsables de leurs recommandations dans des actions civiles.

Un peu d’histoire

L’intérêt pour l’éclaircissage des fruits ne date pas d’hier. En effet, Théopraste (372-288 av. J.-C.) mentionnait déjà l’avantage de limiter la production des arbres fruitiers dans ses ouvrages1. Les premières expérimentations d’éclaircissage chimique auraient été faites en 1924 avec du sulfate de fer. L’utilisation de l’acide naphtalène acétique (ANA) pour l’éclaircissage remonterait pour sa part à 19411.

Pourquoi contrôler la charge en fruits

L’éclaircissage des pommiers est une étape importante qui favorise la qualité de la récolte et la stabilité de la production. Elle procure des bénéfices à long terme sur la physiologie des arbres et des bénéfices à court terme sur la qualité des fruits de la saison en cours. Les principaux avantages à long terme sont : la réduction de l’alternance des pommiers (production bisannuelle), la stabilité des récoltes années après année, la réduction de la croissance végétative et la simplification de la taille des pommiers. À court terme, de bonnes pratiques d’éclaircissage permettent d’améliorer la qualité des fruits par l’accroissement du calibre, de la couleur, du taux de sucre et de leur goût en général, en plus d’améliorer la fermeté et la durée d’entreposage.

À l’état naturel, les pommiers produisent plus de fleurs que la quantité de fruits dont ils ont la capacité d’assurer la maturation. On estime que moins de 10% des fleurs produites par les pommiers sont nécessaires pour une production commerciale optimale2. Des mécanismes naturels, notamment la chute des fleurs non fécondées et imparfaite et la chute physiologique des fruits (chute de juin et pré-récolte) leur permettent de s’autoréguler durant la saison en cours. Or, en production commerciale, ces phénomènes naturels, ne sont pas suffisants pour permettre aux pomiculteurs d’atteindre une récolte qui satisfait les exigences du marché en termes de calibre et de couleur. En effet, Il existe une relation inverse entre le nombre de fruits par arbre et la grosseur des fruits2. Les pommiers ont également tendance à produire une année sur deux, grâce à un mécanisme d’inhibition de l’initiation florale contrôlé par l’hormone gibbérelline qui se met en place après la nouaison pour réduire la production de l’année suivante lorsque les arbres sont surchargés3, 4.

En d’autres termes, l’éclaircissage permet :

- Produire des pommes de qualité avec une coloration et un calibre supérieur;

- D’éviter le déclassement d’un nombre important de pommes qui ne feront pas le calibre commercial de 64 mm (2½ po) lors de la récolte et éviter aussi les litiges avec son acheteur (emballeur) si une majorité de pommes est tout juste au diamètre minimum requis;

- Encourager les cueilleurs, en facilitant la cueillette et en la rendant plus rapide. En effet, 2260 pommes de 76mm de diamètre suffisent à remplir une benne, alors qu’il faut 1000 de plus (44 % de plus) pour occuper le même volume lorsque les pommes ont un calibre de 64mm (12mm de moins). L’élimination des pommes non commercialisables, par l’éclaircissage manuel, c’est à dire le retrait des pommes trop petites ou de celles qui ont des défauts (piqûre d’insecte, anneaux de gel, etc.), réduira également le temps d’hésitation au moment de cueillir.

De façon générale, l’éclaircissage vise à ajuster la charge de fruits au potentiel productif de l’arbre; une pratique particulièrement incontournable dans les nouvelles plantations à haute densité (plus de 2000 arbres/ha).

En plus des avantages pour le classement et la récolte, il permet :

- Le maintien d’un volume uniforme de récolte année après année permettant d’éviter les récoltes excessives et d’assurer une bonne floraison l’année suivante (lutte contre l’alternance).

- L’élimination de fruits mal pollinisés, pourvus de moins de pépins, portés à être difformes et moins aptes à une bonne conservation.

- D’améliorer la lutte contre certains ravageurs comme la tordeuse à bandes obliques qui affectionne les bouquets de pommes collées les unes sur les autres où leurs larves peuvent se loger et grignoter à l’abri des prédateurs.

- Produire des pommes de qualité avec une coloration et un calibre supérieur.

Éclaircir en PFI: tout un programme!

En production fruitière intégrée plusieurs outils sont à la disposition des pomiculteurs pour gérer la charge avec précision. Il est recommandé de débuter l’éclaircissage très tôt; c’est-à-dire dès la taille hivernale et d’utiliser plusieurs périodes d’intervention. Le tableau suivant montre les différentes méthodes d’éclaircissage selon le stade de la culture ainsi que la réduction visée par ces interventions de même que les avantages et les inconvénients. On remarque qu’une réduction d’au plus 30% est attendue pour les interventions d’éclaircissage chimique réalisées au stade 6 à 12 mm tandis que les interventions durant la période florale visent au plus 10% de réduction. C’est pourquoi il est préférable d’établir une stratégie globale pour atteindre ses objectifs d’éclaircissage, plutôt que de compter seulement sur une période d’intervention.

| STADE D’INTERVENTION |

RÉDUCTION VISÉE (ATTENDUE) |

MÉTHODE |

AVANTAGE |

INCONVÉNIENT |

| Dormance |

Variable |

Manuel ou mécanique; Extinction de bourgeons à fruits par la taille hivernale |

On dispose de plus de temps. Facile à réaliser. Applicable en production bio ou PFI |

|

| Floraison |

5 à 10% |

Traitement chimique ou mécanique |

Favorise un meilleur retour de floraison l’année suivante. Une des seules périodes possibles en production biologique |

Applicable surtout pour les variétés dont la floraison est étalée; fleur reine ou en premier (Honeycrisp, Gala, Empire, Spartan).

On ne connaît pas encore la qualité de la pollinisation, nouaison. |

| Calice |

10 à 20% |

Chimique |

Éclaircissage hâtif, a un effet positif sur le retour de floraison l’année suivante |

On ne connaît pas encore la qualité de la nouaison. |

| 6 à 12mm |

25 à 35% |

Chimique |

On voit bien le taux de nouaison et le potentiel de production en fruit.

Stade le plus efficace pour les traitements avec ANA (8-10mm) |

Course contre la montre! Les pommes grossissent vite. Plusieurs tâches à réaliser durant cette période dans le verger. Les conditions météo optimales pour le traitement ne sont pas toujours au rendez-vous. Après ce stade, l’efficacité des traitements diminue beaucoup. |

| 13 à 20mm |

5 à 10% |

Chimique |

On connaît la charge en trop |

Traitements moins efficaces |

| Juillet à septembre |

5% ou plus si les interventions précédentes n’ont pas bien fonctionné |

Manuel |

Possibilité de sélectionner et enlever seulement les pommes avec des défauts |

Exigeant en main d’œuvre et coûteux. Peu d’impact sur le retour de floraison et la stabilité de la récolte |

| Nouveau! |

À confirmer |

Mécanique |

Réduction des besoins d’éclaircissage manuel et de main d’œuvre |

Adapté au verger en mur fruitiers seulement (canopée étroite). La machine ne sélectionne pas les pommes qui ont des défauts |

| 30 à 45mm |

(essais en cours au Québec) |

Avec un outil du type Eclairvale ® |

Bon complément à l’éclaircissage mécanique floral. Belle alternative en production biologique |

|

Chaque méthode a ses avantages et ses contraintes. En général, les interventions réalisées plus tôt en saison (avant 6mm) ont plus d’impact pour réduire l’alternance, et les interventions effectuées plus tard sur les fruits permettent des gains appréciables en calibre et en qualité – ce qui explique pourquoi l’éclaircissage manuel est largement utilisé, malgré les coûts élevés de main d’œuvre qu’il nécessite.

Estimer le potentiel de production et établir l’objectif d’éclaircissage

La première étape à réaliser pour bâtir son programme d’éclaircissage consiste à estimer le potentiel de production des parcelles. Il s’agit d’une étape importante qui vise à équilibrer la charge en fruit à la croissance végétative afin d’éviter l’épuisement des arbres et l’alternance. Dans une plantation de pommiers nains, l’estimation peut être réalisée en mesurant la circonférence du tronc à 30 cm du sol et en le multipliant par le nombre de fruits visé par cm2. Le tableau suivant montre le nombre de fruits souhaité selon le diamètre du tronc :

| DIAMÈTRE DU TRONC OU DE LA BRANCHE |

RÉGION INTER-SECTIONNELLE (CSA) |

DENSITÉ CIBLE DE FRUITS/CSA (cm2) |

| 4 |

5 |

6 |

8 |

10 |

12 |

15 |

| mm |

po |

cm2 |

FRUIT/ARBRE OU BRANCHE POUR ATTEINDRE DE LA DENSITÉ CIBLE CI-HAUT |

| 8 |

0,31 |

0,5 |

2 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

| 10 |

0,39 |

0,7 |

3 |

3 |

4 |

6 |

7 |

9 |

11 |

| 12 |

0,5 |

1,2 |

5 |

6 |

7 |

10 |

12 |

15 |

19 |

| 19 |

0,75 |

2,8 |

11 |

14 |

17 |

22 |

28 |

34 |

42 |

| 25 |

1 |

5 |

20 |

25 |

30 |

40 |

50 |

60 |

76 |

| 31 |

1,25 |

7 |

31 |

39 |

47 |

63 |

79 |

95 |

118 |

| 38 |

1,5 |

11 |

45 |

57 |

68 |

91 |

114 |

136 |

171 |

| 44 |

1,75 |

15 |

62 |

77 |

93 |

124 |

155 |

186 |

232 |

| 50 |

2 |

20 |

81 |

101 |

121 |

162 |

202 |

243 |

304 |

| 63 |

2,5 |

31 |

126 |

158 |

190 |

253 |

316 |

380 |

475 |

| 76 |

3 |

45 |

182 |

228 |

273 |

364 |

456 |

547 |

684 |

| 101 |

4 |

81 |

324 |

405 |

486 |

648 |

810 |

972 |

1216 |

Ce tableau est utile pour les jeunes arbres (2 à 5 ans). Une fois que l’arbre a atteint son plein potentiel de production, il est préférable de baser son calcul sur le rendement souhaité par hectare selon la densité de plantation. On peut ensuite compter le nombre de bourgeons à fruits sur quelques arbres représentatifs de la parcelle.

Exemple: pommier Gala, rendement visé: 50 tonnes par ha, Densité de plantation; 2133 arbres/ha (1.25m x 3,75m). Pour obtenir 50t/ha il faut avoir 23kg par arbre. Considérant que les pommes de la variété Gala pèsent en moyenne 175g, il faudrait une moyenne de 133 pommes par arbres.

Description des principales méthodes d’éclaircissage

Taille de précision et extinction de bourgeons durant la dormance

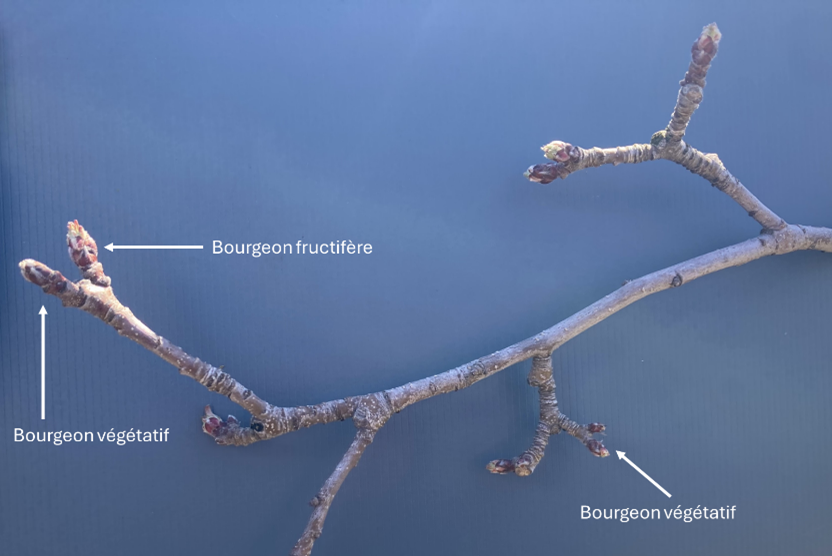

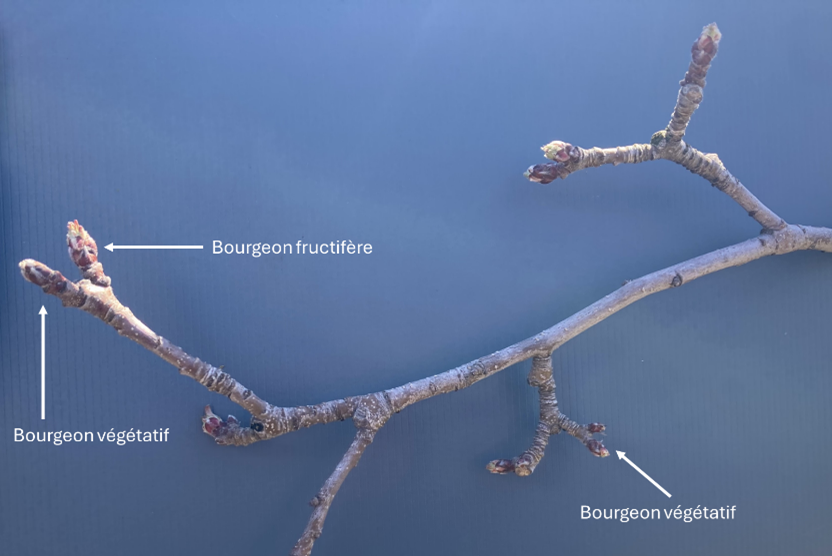

Cette méthode consiste à compter le nombre de bourgeons à fruits et n’en conserver qu’une certaine proportion lors de la taille hivernale. Le décompte peut se faire sur quelques arbres représentatifs de chaque parcelle. Il est important de noter que seules les lambourdes et les bourgeons terminaux sont comptés (spur and terminal buds) (voir photo plus bas). Les bourgeons latéraux et terminaux qui se trouvent sur les bois d’un an ne sont pas inclus dans le décompte puisqu’ils n’ont pas un bon potentiel de production. Des essais réalisés dans l’État de New York5 ont démontré que la proportion de bourgeons à conserver était de 1,5 et 1,8 fois le nombre final de fruits souhaité pour les Honeycrisp et les Gala respectivement.

Exemple : Pommiers de la variété Gala: si l’objectif = 133 fruits/arbre x 1.8 = conserver 239 bourgeons. Pommiers de la variété Honeycrisp: si l’objectif = 75 fruits/arbre x 1.5 = conserver 112 bourgeons. Pommiers de la variété Honeycrisp: si l’objectif = 75 fruits/arbre x 1.5 = conserver 112 bourgeons.

Pour les pommiers de la variété Honeycrisp, qui est très portée à l’alternance, il est recommandé de vérifier le pourcentage de bourgeons qui est réellement à fruits en disséquant les bourgeons et en les regardant à la loupe ou au binoculaire. Pour effectuer cette tâche, on peut prélever 2 branches par arbres (une, en haut de l’arbre et la seconde, en bas de l’arbre) sur 5 arbres représentatifs de la parcelle et vérifier la proportion de bourgeons réellement fructifères. Le décompte peut ensuite être ajusté, si les arbres d’une parcelle sont particulièrement végétatifs. La photo ci-bas montre la distinction entre un bourgeon fructifère et un bourgeon végétatif.

Branche de pommier avec bourgeons fructifères et bourgeons végétatifs (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

Les bourgeons à fruits excédentaires peuvent être éliminés avec le sécateur ou par frottement avec la main. Cette action est une bonne façon d’éliminer des bourgeons qui représentent un moins bon potentiel de production, étant donné qu’ils sont moins bien exposés au soleil.

Cette méthode favorise non seulement de meilleur succès avec l’éclaircissage chimique et une valeur optimale de la récolte (bonne qualité de fruits) mais aussi une réduction de l’alternance (production une année sur deux).

Éclaircissage mécanique des fleurs

L’éclaircissage mécanique floral (ÉMF) offre également une opportunité pour réduire la charge très tôt en saison, soit durant la floraison des pommiers. L’ÉMF est complémentaire aux autres techniques d’éclaircissage et doit s’inscrire dans une stratégie globale incluant la taille de précision, l’éclaircissage chimique et l’éclaircissage manuel. L’ÉMF permet de réduire les intrants chimiques et les coûts de main-d’œuvre associés à l’éclaircissage et est compatible avec l’agriculture biologique. Il offre également d’autres avantages dont celui de réduire l’alternance des pommiers2-6 et d’être indépendant de la météo. De nombreuses études ont démontré que l’ÉMF pouvait améliorer la qualité des fruits, notamment le calibre, la couleur, la fermeté et le taux de sucre5-9.

La technique consiste à supprimer de façon aléatoire des fleurs individuelles ou des bouquets floraux entiers, à l’aide de fils de plastique montés sur un axe rotatif. Dans les vergers commerciaux, moins de 10% de fleurs contenues dans un pommier sont nécessaires pour l’obtention d’un rendement de qualité3. L’éclaircissage mécanique floral permet d’en supprimer 30 à 50% selon le réglage. D’autres méthodes, soit chimique et/ou manuelle doivent ensuite être utilisées pour compléter l’ajustement de la charge.

L’ÉMF agit de deux façons. Tout d’abord, on observe un effet direct, immédiatement après le traitement alors qu’une certaine quantité de fleurs sont supprimées. Le traitement provoque aussi des dommages mineurs au feuillage, qui provoquent un stress nutritionnel pour les fruits en développement, durant 8 à 10 jours après le traitement, ce qui accentue la chute naturelle des fruits4,10-12. L’effet des éclaircissant chimiques peut également être accentué s’ils sont appliqués durant cette période.

La technique d’éclaircissage mécanique florale est particulièrement bien adaptée aux plantations en haute densité, dont les arbres sont conduits en fuseaux étroits ou en mur fruitier puisque les fils éclaircissants mesurent généralement 60cm de longueur. Lorsque les branches sont plus longues, les fils ne parviennent pas à atteindre le centre des arbres qui sont alors éclaircis seulement en périphérie. La machine originale développée en Allemagne pour l’ÉMF s’appelle “Darwin mechanical blossom thinner”, mais il existe aujourd’hui des modèles similaires commercialisés par d’autres compagnies, dont un modèle assisté d’une caméra GPS qui permet d’ajuster la vitesse de rotation de l’axe selon l’intensité de la floraison de chaque pommier individuel.

Conditions de réussite pour l’éclaircissage mécanique

- Le stade optimal de passage de la Darwin est du début de la floraison à 50% de la pleine floraison, c’est-à-dire lorsque la fleur centrale et 2-3 autres fleurs sont ouvertes.

Exemple de bouquets où la fleur centrale et 2-3 autres fleurs sont ouvertes (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

Exemple de bouquets où la fleur centrale et 2-3 autres fleurs sont ouvertes (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

- Cependant, l’appareil peut être utilisé entre les stades bouton rose et pleine floraison. Après la pleine floraison, les risques de dommages et de malformation des fruits augmentent tout comme le stress provoqué par le retrait d’une partie importante du feuillage. Les variétés dont les fleurs s’ouvrent l’une après l’autre dans le bouquet plutôt que simultanément (en même temps) sont particulièrement propices à l’éclaircissage mécanique floral. Dans certains cas, pour des variétés très productives, les pomiculteurs peuvent faire jusqu’à deux passages la même année à quelques jours d’intervalle (premier passage en début de floraison; 50% et l’autre en pleine floraison)10,13. Le modèle de croissance des tubes polliniques intégré dans RIMpro éclaircissage est un bon outil pour évaluer le moment optimal pour effectuer les traitements. Voir RIMpro: un nouvel outil pour planifier l’éclaircissage pour plus d’informations.

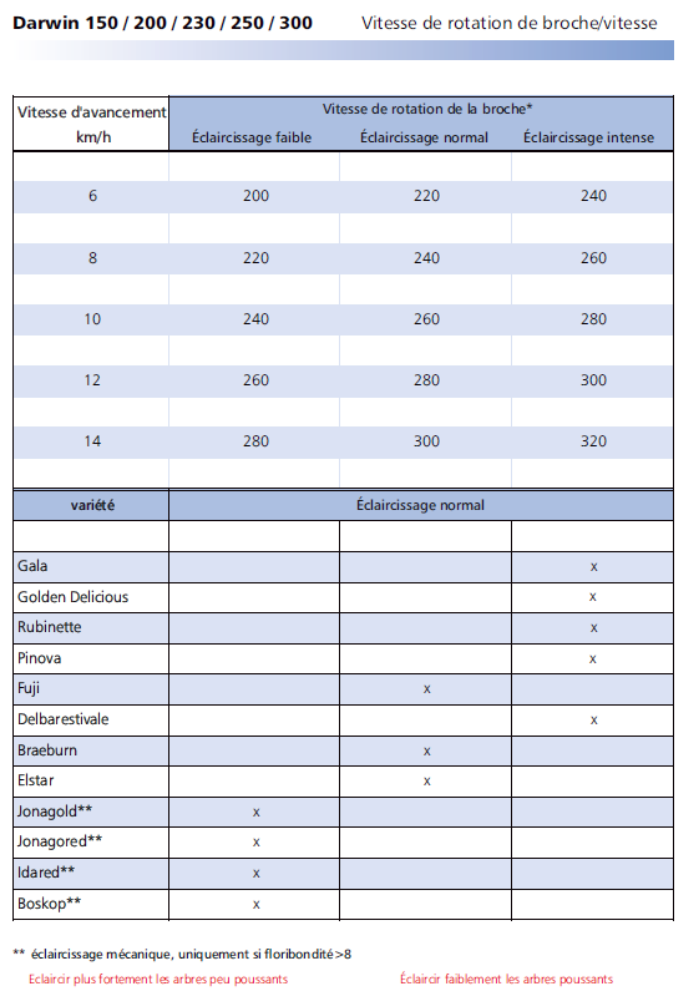

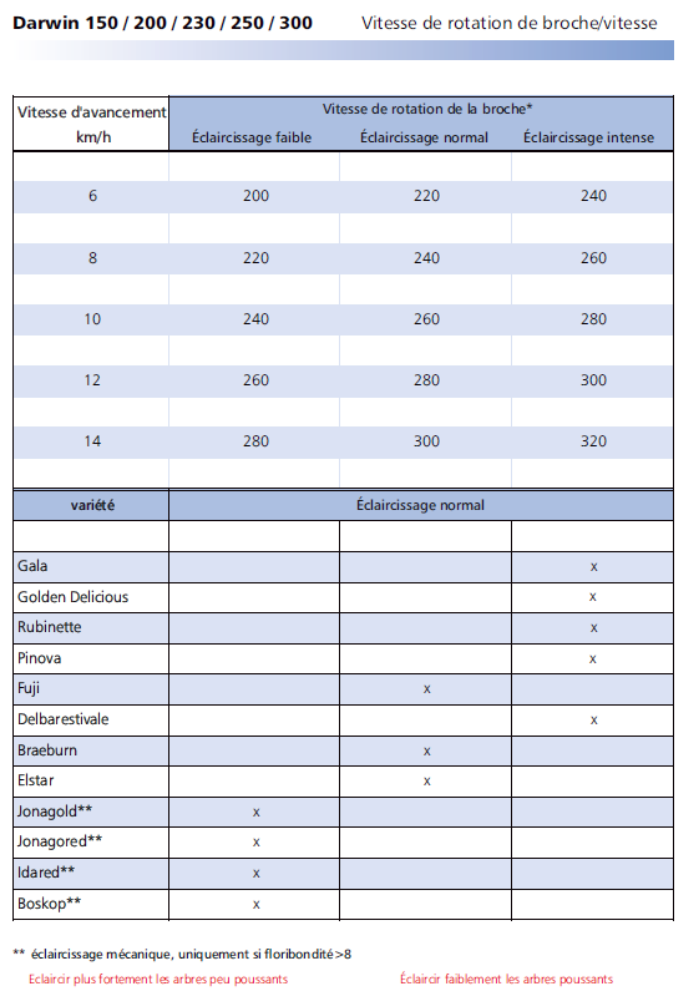

- La vitesse de rotation doit être adaptée en fonction de la vitesse d’avancement du tracteur. Le tableau qui suit, tiré du manuel de l’utilisateur de l’appareil Darwin14 peut servir de référence:

Tableau de référence pour les paramètres de vitesse et de rotation de Darwin (source : fruit-tec.com).

Il est également recommandé de faire des tests sur une petite surface avant d’éclaircir une parcelle au complet, afin de s’ajuster à la vigueur des arbres, l’intensité de la floraison (variété, alternance, etc.) et les conditions de la parcelle (nivellement du sol, alignement des rangées, etc.). Il faut retenir que la vitesse de rotation du mât et celle de l’avancement du tracteur ont un effet inverse. L’augmentation de la vitesse de rotation des fils augmente l’intensité de l’éclaircissage. Toutefois, l’augmentation de la vitesse d’avancement du tracteur réduit l’intensité de l’éclaircissage. Une vitesse de rotation de 200 à 240 tours par minute et une vitesse d’avancement du tracteur de 6 à 8 km/h sont régulièrement utilisées.

- Il existe aujourd’hui plusieurs modèles dont la hauteur des axes varie. Il est important de s’assurer que le modèle utilisé permet aux fils d’atteindre la cîme des arbres (comme sur l’image qui suit).

Passage de la Darwin (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

- Dans certains cas, des embouts peuvent être utilisés pour allonger la hauteur de travail.

- Les fils ne doivent pas frapper mais tourbillonner dans l’arbre. Si des bris de branches sont observés, il faut ajuster la conduite des arbres, la vitesse de rotation des fils ou d’avancement du tracteur.

- Les arbres doivent idéalement avoir une forme rectangulaire de mur fruitier ou de fuseaux étroits avec une largeur maximale d’environ 1.2m de couronne (60 cm à partir du tronc). Il est possible d’ajuster l’angle du mât lorsque les arbres ont une forme conique. Toutefois, si les branches sont plus longues que les fils, le centre des arbres risque d’être mal éclairci. À titre indicatif, vous pouvez utiliser votre bras pour évaluer la profondeur d’action).

Utiliser votre bras pour évaluer la profondeur d’action (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

- L’éclaircissage mécanique floral doit être fait sur des arbres matures, qui ont atteint leur hauteur optimale pour ne pas risquer d’endommager l’apex, ce qui pourrait les empêcher d’atteindre une hauteur optimale.

- Les grosses branches et celles qui ont un angle supérieur à 60◦ doivent être éliminées afin d’éviter l’usure prématurée des fils et une mauvaise efficacité d’éclaircissage (exemple dans les images suivantes).

Grosses branches possédant un angle supérieur à 60° (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

- L’éclaircissage mécanique floral est compatible avec les autres techniques de production fruitière intégrées telles que la confusion sexuelle du carpocapse de la pomme; les fils n’endommagent pas les diffuseurs à phéromone.

Effet de la Darwin après le passage sur un bouquet floral (source : Robert Maheux).

Une étude réalisée en Pennsylvanie par Ngugi et Schupp en 200915 a suscité certaines inquiétudes par rapport à la propagation de brûlure bactérienne dans les vergers éclaircis mécaniquement durant la floraison. Bien qu’elle ait été réalisée dans des conditions qui ne sont pas représentatives des productions commerciales, cette étude est citée dans plusieurs articles sur le sujet. Toutefois, de nouveaux essais réalisés par Sazo et al. de 2014 à 2016 dans une parcelle de Gala de l’État de New York, considérée à risque élevé (présence de brûlure bactérienne dans une parcelle voisine et conditions propices aux infections durant l’étude) a permis d’obtenir de bons résultats lorsque des traitements préventifs contre la brûlure bactérienne étaient appliqués16.De plus, L’ÉMF est utilisé par plusieurs pomiculteurs européens, dans des secteurs ou la maladie est présente, sans conséquences sur la propagation de cette maladie. Il est toutefois recommandé de ne pas éclaircir mécaniquement lorsque les arbres sont mouillés et d’appliquer les traitements contre la brûlure bactérienne, de la même façon que dans les autres parcelles, c’est-à-dire lorsque les conditions d’infection sont réunies. Consultez la fiche sur Le feu bactérien : stratégies de lutte pour en savoir plus. Des essais supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer les précautions requises, lors des traitements d’éclaircissage mécaniques.

En conclusion voici un tableau comparant les avantages et les inconvénients de l’éclaircissage mécanique floral :

| AVANTAGES |

INCONVÉNIENTS |

| Indépendant de la météo (éviter d’éclaircir sous la pluie) |

Convient uniquement pour les arbres de forme étroite conduit en mur fruitier ou légèrement coniques (max 1,2m de couronne) |

| Convient à la production fruitière intégrée (PFI) et biologique (bio) |

Incompatible avec les tailles longues, les grosses branches et l’utilisation de ficelles pour arquer les branches |

| Permet de réduire les intrants chimiques et le temps requis pour l’éclaircissage manuel |

|

| Applicable à toutes les variétés même celles qui sont difficiles à éclaircir chimiquement, peu importe l’âge des arbres, en autant qu’ils sont matures |

Risque de sur-éclaircissage s’il y a un gel de printemps après le traitement d’éclaircissage |

| Diminution de l’alternance et amélioration du retour de floraison |

Peu causer des dommages aux branches et feuilles |

| Accroît l’efficacité des éclaircissants chimiques et la chute de juin |

Risques de propagation de certaines maladies (feu bactérien?) et pression accrue de certains ravageurs (ex. puceron lanigère) |

| Alternative supplémentaire dans une stratégie globale d’éclaircissage, qui allonge la période d’intervention (éclaircissage hâtif sur les fleurs) |

Le sol doit être bien nivelé avec peu ou pas d’ornières absentes |

| Relativement peu coûteux et rapide à utiliser (1,5 à 2,5 hectare traité par heure) |

|

Cliquez ici pour la liste des références sur l’éclaircissage mécanique des fleurs

Éclaircissage chimique

L’éclaircissage chimique des fruits peu de temps après leur nouaison est l’approche traditionnelle d’éclaircissage. Différents produits sont homologués comme agents éclaircissants pour les vergers de pommier au Canada. Il s’agit principalement de régulateurs de croissance ou phytohormone mais d’autres types de produits tel que l’insecticide à base de carbaryl (SEVIN XLR) sont aussi homologués pour l’éclaircissage chimique dans la pomme. Certains produits homologués pour d’autres usages ont également un effet éclaircissant lorsqu’ils sont appliqués durant la floraison. C’est le cas du thiosulfate d’ammonium (ATS), un fertilisant foliaire à base d’azote ainsi que de la chaux soufrée ou bouillie sulfocalcique (BSC), un fongicide biologique homologué pour lutter contre la tavelure. Plusieurs huiles minérales, végétales ou de poisson, certaines étant homologuées comme insecticides ou acaricides ou pour lutter contre le blanc ont aussi des effets éclaircissants en mélange ou non avec la bouillie sulfocalcique. Les caractéristiques des différents agents éclaircissants et leur mode d’utilisation sont décrits dans la fiche sur les Propriétés générales des produits phytosanitaires utilisables en PFI.

Conditions de réussite pour l’éclaircissage chimique

- Observer les conditions de pollinisation, l’activité des pollinisateurs et le modèle des tubes polliniques: avant de prendre la décision d’éclaircir les fruits pour chacun des cultivars, il importe de faire les observations qui s’imposent et de les consigner dans un registre. Il est recommandé de noter chaque jour durant toute la floraison, les cultivars en fleur et leur stade de floraison, les températures maximales et minimales, les précipitations, le vent, l’ensoleillement ou l’ennuagement relatif et l’activité des abeilles. Le tableau suivant peut servir de modèle pour noter les observations:

La perte de la fleur mère (gel) dans les bouquets floraux est un facteur important à considérer dans l’évaluation du potentiel de production. Normalement celle-ci sera remplacée par la plus forte des fleurs latérales (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

La perte de la fleur mère (gel) dans les bouquets floraux est un facteur important à considérer dans l’évaluation du potentiel de production. Normalement celle-ci sera remplacée par la plus forte des fleurs latérales (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

On peut aussi faire le suivi de 2 bouquets par arbre sur 2 à 5 arbres par parcelle et noter quotidiennement le nombre de fleurs par bouquets.

Le modèle de développement des tubes polliniques inclus dans RIMpro éclaircissage peut également fournir beaucoup d’informations sur la qualité de la pollinisation. Ce modèle est disponible en ligne, via le site du réseau pommier.

L’article RIMpro éclaircissage: un nouvel outil pour planifier l’éclaircissage explique comment l’interpréter.

- Établir le potentiel de production et vérifier la qualité de la nouaison: avant de décider d’intervenir chimiquement pour éclaircir, il faut d’abord déterminer si le nombre de fruits noués (fruits éventuels), correspond au nombre visé de fruits par arbre ou s’il l’excède. La façon d’estimer le potentiel de production a été expliquée plus haut. Une fois le nombre de fruits visés établi, il reste à évaluer la nouaison pour déterminer s’il y a un surplus de fruits et un besoin d’éclaircir. C’est assez facile lorsque les plus gros fruits atteignent un diamètre de 8 à 12 mm, car il est possible alors de juger du grossissement relatif des fruits et des pépins. Toutefois, de nombreuses variétés exigent plusieurs traitements pour être bien éclaircis, dont des traitements hâtifs (dès la fin floraison). De plus, les produits à base de benzyladenine (ex.: MAXCEL) qui peuvent favoriser une multiplication cellulaire accrue ou encore le carbaryl (lorsqu’utilisé selon les normes de la production fruitière intégrée) doivent être appliqués tôt. Pour ces raisons, il est important d’estimer la nouaison le plus tôt. Le tableau et la figure qui suivent montrent les caractéristiques qui permettent d’évaluer si la nouaison s’est bien réalisée sur les tout jeunes fruits (5 à 8 mm).

Nouaison (source : Paul Émile Yelle).

| Forte nouaison (photo Ci-HAUT) |

Faible nouaison |

| Les pédoncules se recourbent vers le haut, vers le soleil. |

Les pédoncules demeurent droits. |

| Les petits fruits grossissent. |

Les petits fruits cessent de grossir. |

| Les petits fruits et les pédoncules demeurent verts. |

Les petits fruits et les pédoncules jaunissent ou rougissent. |

| Les sépales se replient et se referment vers le calice. |

Les sépales demeurent ouverts ou repliés vers l’extérieur. |

- Tenir compte de la sensibilité des cultivars face aux agents éclaircissants et des autres facteurs qui influencent la sensibilité aux traitements d’éclaircissage. Tout comme lors de l’évaluation de la pollinisation, il est important de considérer les conditions météorologiques présentes lors de la nouaison et les autres facteurs qui influencent les conditions d’éclaircissage. Les cultivars de pomme n’ont pas tous la même sensibilité aux agents éclaircissants. Le tableau ci-après présente une classification générale des principaux cultivars en fonction de leur facilité d’éclaircissage:

| FACILE |

FACILE À MODÉRÉ |

MODÉRÉ |

DIFFICILE |

| Jersey Mac |

Ginger Gold |

Ambrosia |

Paulared |

| Spartan (premières années) |

Lobo |

Sunrise |

Honeycrisp |

| Cortland |

Jonagold |

Spartan (en équilibre) |

Gala |

| McIntosh |

Rosinette |

Empire |

|

|

Passionata |

Orléan |

|

Appliquer les doses d’éclaircissants en fonction du modèle de bilan glucide : des essais réalisés à l’Université Cornell (Lakso, A. 2011 et Robinson, T. et A. Lakso, 2011) ont déterminé que les périodes en floraison et post-floraison où le pommier a un surplus ou un déficit en hydrates de carbone sont déterminantes pour l’efficacité des agents éclaircissants. Ainsi, du temps ensoleillé, des températures fraîches et une humidité relative faible au moment de l’éclaircissage ainsi que durant les cinq jours suivants réduisent l’effet des produits utilisés pour l’éclaircissage. À l’inverse, des conditions météorologiques nuageuses, chaudes et humides amplifient l’effet des produits utilisés pour l’éclaircissage. Ces facteurs influencent la photosynthèse et la respiration des pommiers. Ce phénomène a été intégré dans un modèle développé par les auteurs. Les concepteurs de RIMpro en ont fait une version disponible en ligne. Pour en savoir plus sur ce modèle, consultez l’article RIMpro éclaircissage: un nouvel outil pour planifier l’éclaircissage.

Mise en garde lors Période de chaleur intense (canicule) : en 2024 dans l’état de New York l’usage d’un agent éclaircissant 5 jours avant une période de chaleur intense (canicule, plus de 30°C) a mené à un sur éclaircissage; la chaleur intense suivant le traitement a grandement augmenté le stress sur les arbres en plus de l’effet de l’agent éclaircissant. Une période de canicule se produisant entre 8-20 mm de grosseur des fruits peut provoquer à elle seule un bon effet d’éclaircissage. Dans ce genre de situation réduisez vos doses OU attendez et retardez votre application.

Évaluation de l’efficacité de l’éclaircissage

Selon les conditions météo Il faut compter au minimum de 7 à 10 jours pour voir les effets d’un traitement et ainsi connaître son efficacité. On peut mesurer et suivre le calibre des fruits noués sur les bouquets afin de connaitre l’efficacité d’un traitement d’éclaircissage.

Stade de nouaison (source : Evelyne Barriault, MAPAQ).

Le mesurage des fruits juste avant l’éclaircissage et par la suite aux 3 jours va nous permettre de constater que certains d’entre eux auront un faible taux de croissance par rapport aux autres et qu’ils finiront par chuter. Ceci nous évitera peut-être un autre traitement d’éclaircissage. Le modèle utilisé a été développé par Dr. Duane Green de l’Université du Massachusetts, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme ici.

Éclaircissage manuel

Une fois les agents éclaircissants appliqués, il faut attendre la chute physiologique des fruits (fin juin à début juillet) pour évaluer les besoins d’éclaircissage manuel. L’éclaircissage manuel a pour but de contrôler la charge de récolte et permet d’éliminer les pommes avec des défauts (anneaux de gel, blessure mécanique, piqûres d’insectes, etc.). Une charge trop élevée a des impacts négatifs sur la qualité des fruits et favorise l’alternance de production. Tel que mentionné dans la fiche sur La récolte et la mise en marché, une charge trop élevée a également un impact sur la maturité et la chute des fruits à la récolte.

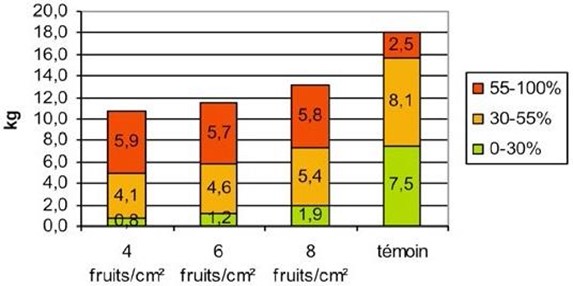

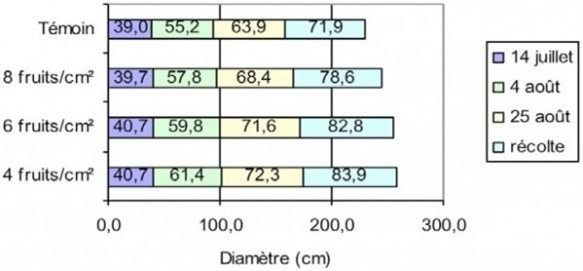

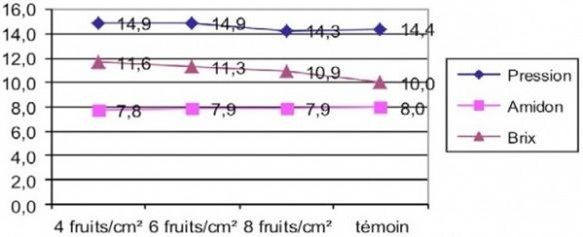

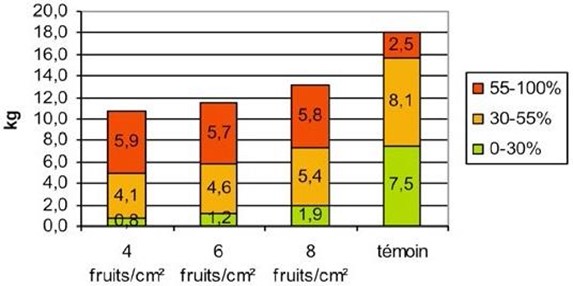

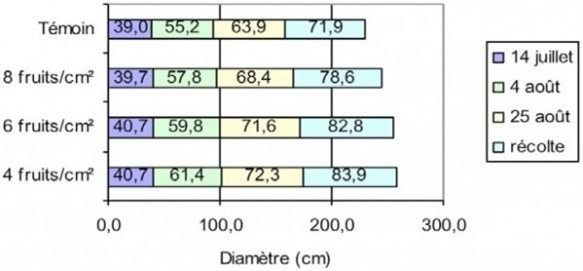

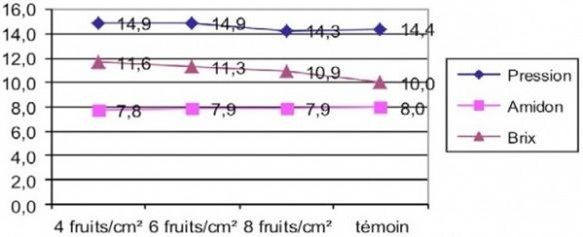

Des expériences menées au Québec avec le cultivar Honeycrisp nous ont permis de mesurer les impacts de différentes charges de récolte sur plusieurs facteurs qui caractérisent la qualité des fruits. Les figures suivantes illustrent les résultats de ces études.

Influence de la charge de récolte sur le pourcentage de coloration des pommes Honeycrisp sur porte-greffe B.9 (source : Serge Mantha).

Influence de la charge de récolte sur le calibre des pommes Honeycrisp sur porte-greffe B.9 (source : Serge Mantha).

Influence de la charge de récolte sur la pression, le Brix (%) et le stade amidon (selon la charte Évaluer la maturité des pommes – Test de l’amidon du CRAAQ) des pommes Honeycrisp sur porte-greffe B.9 à la récolte (source : Serge Mantha).

Il est donc important de bien contrôler la charge de récolte afin de maximiser la qualité des fruits. Cette opération est surtout nécessaire sur les cultivars dont l’alternance est marquée. Toutefois, elle permet d’améliorer grandement la qualité des fruits sur l’ensemble des cultivars, tel que l’illustrent les photographies et l’explication qui suivent.

Honeycrisp/B.9 non éclairci manuellement (gauche) et Honeycrisp/B.9 éclairci manuellement à 4 fruits/cm2 de TCA (droite)(source : Serge Mantha).

Comment éclaircir manuellement et combien de fruits faut-il enlever?

La vieille méthode consiste à laisser un fruit par bouquet quand les fruits ont atteint environ 25 mm de diamètre. Cette méthode manque cependant de précision et dans le cas de nouveaux cultivars, tels que la Honeycrisp, laisse encore un trop grand nombre de fruits sur l’arbre, ne permettant pas d’obtenir les standards de qualité désirés. Ainsi deux autres méthodes sont actuellement proposées aux pomiculteurs pour leur permettre de produire les plus belles pommes : le Trunk Cross-sectional Area (TCA) et le gabarit Équilifruit.

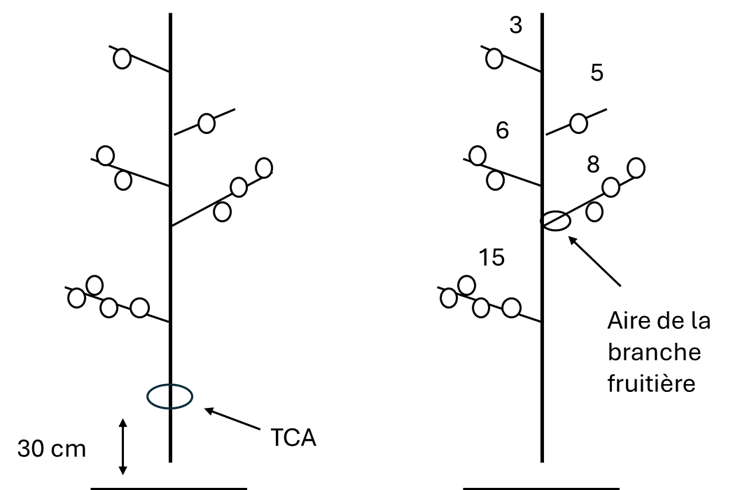

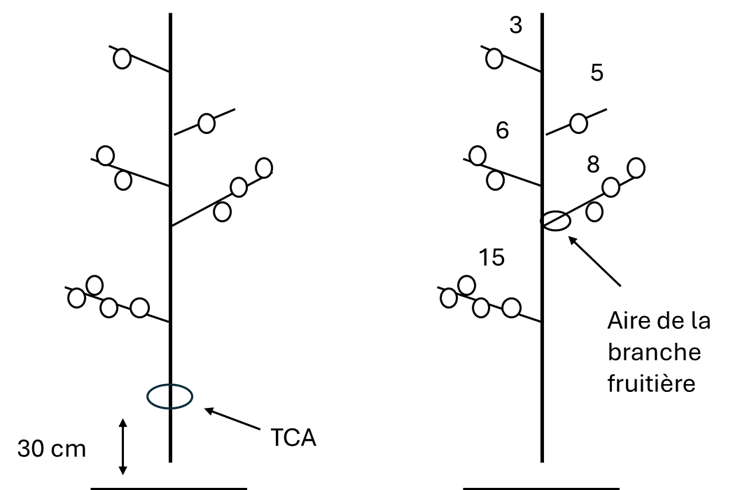

TCA = (Diamètre du tronc / 2)2 × 3,1416, Nombre de fruits = TCA × ratio souhaité (gauche) et Équilifruit = ratio souhaité × aire de la branche fruitière, Nombre de fruits = total des branches fruitières (source : inconnue).

La première méthode proposée est celle du TCA, basée sur le nombre de fruits à laisser en fonction de la vigueur de l’arbre. Tel qu’illustré à la figure ci-haut, le TCA est obtenu en mesurant le diamètre du tronc à 30 cm du sol et par calcul à l’aide de la formule mathématique énoncée dans la même figure. Le nombre de fruits à laisser sur l’arbre après éclaircissage est obtenu en multipliant le TCA par le ratio nombre de fruits/TCA désiré. Ce ratio varie en fonction du cultivar : un ratio de 4 à 6 fruits/cm2 est recommandé pour les variétés alternantes, tels que la Honeycrisp, et de 6 à 9 fruits/cm2 pour les variétés non alternantes, tels que la McIntosh. Il existe également un gabarit développé par l’Université Cornell qui permet d’obtenir directement le nombre de fruits à laisser en mesurant le tronc de l’arbre. Cette méthode est assez précise mais laborieuse et peu applicable en verger commercial.

Le tableau suivantle nombre de fruit à conserver selon la variété et la surface transversale du tronc (TCA) ou des branches fruitières (adapté de Schwallier. P. et A. Brown 2015 Crop load guide for young apple trees):

| DENSITÉ CIBLE DE FRUITS PAR VARIÉTÉ |

ARBRES MATURES |

COMMENTAIRES |

JEUNES ARBRES |

| Honeycrisp |

7 à 8 |

Biannuel et gros fuits |

5 à 6 |

| Gala |

8 à 10 |

Petits fuits |

6 à 8 |

| Jonagold |

8 à 11 |

Biannuel et gros fuits |

6 à 7 |

| Majorité des variétés |

8 à 9 |

Variétés standards |

6 à 7 |

| Pour les gros fruits, cibler la densité recommandée la plus faible, i.e. pour les barquettes de Gala, cibler 8 fruits /CSA. Pour les plus petits fruits (fruits pour sacs), cibler la densité recommandée la plus élevée, i.e. pour les sacs de Gala, cibler 10 fruits/CSA. |

Quand réaliser l’éclaircissage manuel?

L’éclaircissage manuel devrait débuter le plus tôt possible mais peut-être réalisé presque jusqu’à la récolte. Dans le cas du cultivar Honeycrisp, l’initiation florale est plus rapide que les autres variétés de pommes et elle est terminée 40 jours après la date de la pleine floraison. C’est pourquoi, ce cultivar devrait être éclaircis manuellement le plus tôt possible.

La deuxième méthode est l’utilisation du gabarit Équilifruit (figure ci-haut) développé par le groupe MAFCOT en France. Ce gabarit qui est plus convivial, est déjà utilisé par plusieurs pomiculteurs du Québec. Le gabarit permet de mesurer l’aire des branches fruitières et d’y associer un nombre de fruits à conserver après éclaircissage manuel. Ce nombre de fruits est fonction d’un ratio de fruits/cm2 de branches fruitières particulier à chaque cultivar. Le ratio varie de 3 fruits/cm2 de branches fruitières pour les cultivars alternants, tels que la Honeycrisp, jusqu’à 6 fruits/cm2 de branches fruitières pour les cultivars non alternants, tels que la McIntosh.

Pour en savoir plus

Vidéo sur la taille de précision

OMAFRA – Éclaircissage des arbres fruitiers

Références

- Dennis, F. G. J. The history of fruit thinning. Plant Growth Reg. 31(1): 1-16. (2000).

- Costa, G., Blanke, M. M. & Widmer, A. Principles of thinning in fruit tree crops – needs and novelties. Acta Hort. 998: 17-26. (2013).

- Wildmer, A., Gölles, M. & Leumann, R. Éclaircissage mécanique en arboriculture – fiche technique 1-02-001. Station de recherche ACW. (2012).

- Schupp, J.R. & Kon, T. M. Mechanical Blossom Thinning of ‘GoldRush’/M.9 Apple Trees with Two String Types and Two Timings. J. Am. Pomol. Soc. 68(1): 24-31. (2014).

- Veal, D., Damerow, L. & Blanke, M. M. Selective Mechanical Thinning to Regulate Fruit Set, Improve Quality and Overcome Alternate Bearing in Fruit Crops. Int. Soc. Hort. Sci. 775-781. (2011).

- Solomakhin, A. A. & Blanke, M. M. Mechanical flower thinning improves the fruit quality of apples. J. Sci. Food and Agri. 90(5): 735-741. (2010).

- Schupp, J.R., Baugher Auxt, T., Miller, S. S., Harsh, R. M. & Lesser, K. M. Mechanical thinning of peach and apple trees reduces labor input and increases fruit size. HortTech. 18(4): 660-670. (2008).

- Lakso, A. N. Early Fruit Growth and Drop – the Role of Carbon Balance in the Apple Tree. Int. Soc. Hort. Sci. 733-742. (2011).

- Barriault, E. & Yelle, P. E. Stratégie d’éclaircissage sans carbaryl-volet éclaircissage mécanique. (2017).

- Roche, L., Codarin, S. & Mathieu, V. Feuillet technique : Le point sur l’éclaircissage mécanique préfloral du pommier. CTIFL. (38): 11. (2016).

- Bodiou, D., Roche, L. & Cadarin, S. Prebloom mechanical thinning of apple tree: the effectiveness depends on the leaf area removed. Arboric. Fruit. 694: 22-24. (2015).

- Ferree, D.C. & Warrington, I. J. Apples botany, production and uses. (2003).

- Roche, L. S. C., Mathieu, V. & Saffray, C. L’éclaircissage mécanique pour réduire l’utilisation de substances chimiques. CTIFL. 261: 45-49. (2010).

- Manuel d’utilisation. Darwin 150 à 300. (2018).

- Ngugi, H. K. & Schupp, J. R. Evaluation of the Risk of Spreading Fire Blight in Apple Orchards with a Mechanical String Blossom Thinner. Hortsci. 44(3): 862-865. (2009).

- Sazo, M. M., Francescatto, P., Sanahuja, J. L. & Robinson, T.L. Mechanical Blossom Thinning followed by 6-BA Shows promise as an alternative to thinning without carbaryl. N. Y. Fruit Q. 24(4): 6. (2016).

- Damerow, L., Kunz, A. & Blanke, M. Regulation of fruit set by mechanical flower thinning. Erwerbs-Obstbau. 49(1): 1-9. (2007)

- Bertschinger, L., Stadler, W., Stadler, P. & Weibel, F. New methods of environmentally safe regulation of flower and fruit set and of alternate rearing of the apple crop, in Proceedings of the Second Workshop on Pome Fruit Quality. Int. Soc. Hort. Sci. 65-70. (1998).

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.