Les punaises mirides occasionnelles du fruit

Auteurs de la première édition : Gérald Chouinard et Yvon Morin

Auteures de la mise à jour 2023: Francine Pelletier et Stéphanie Gervais

Dernière mise à jour par les auteures : 29 février 2024

Les mirides forment la plus grande famille de punaises. On y retrouve des espèces phytophages qui s’alimentent en aspirant la sève des tissus végétaux et aussi des espèces prédatrices qui s’alimentent de pucerons, d’acariens et d’autres proies de petite taille. Certaines dites « zoophytophages » jouent les deux rôles, comme la punaise de la molène : elles peuvent causer des dommages aux fruits mais, en revanche, elles sont également d’utiles prédatricess. Parmi les espèces de mirides présentes en verger au Québec, seule la punaise terne est considérée comme un ravageur prépondérant du pommier. Les populations des autres espèces sont généralement maintenues à des niveaux assez bas par les applications visant les autres ravageurs présents en période pré ou post-florale.

Punaise de la molène

Description et comportement

La punaise de la molène (Campylomma verbasci) est un ravageur mineur en PFI. Deux fois plus petite (3 mm) que la punaise terne, cette punaise vert grisâtre ou brun se distingue des autres punaises phytophages par la présence de points noirs sur ses pattes, observables sur les derniers de ses cinq stades larvaires ainsi qu’au stade adulte. Les larves de la punaise de la molène ressemblent un peu à des pucerons, mais elles sont beaucoup plus mobiles et ne possèdent pas de cornicules (appendices présents au bout de l’abdomen des pucerons).

L’adulte et la larve sont principalement des prédateurs de pucerons et d’acariens. Pendant une courte période suivant la floraison (principalement au stade calice), les jeunes larves de la première génération peuvent aussi se nourrir de la sève des fruits en formation, principalement sur les cultivars d’été (Melba, Lodi), ainsi que sur les cultivars Délicieuse, Spartan et, selon les conseillers du réseau pommier, Gala. Les stades larvaires subséquents n’endommagent pas les pommes.

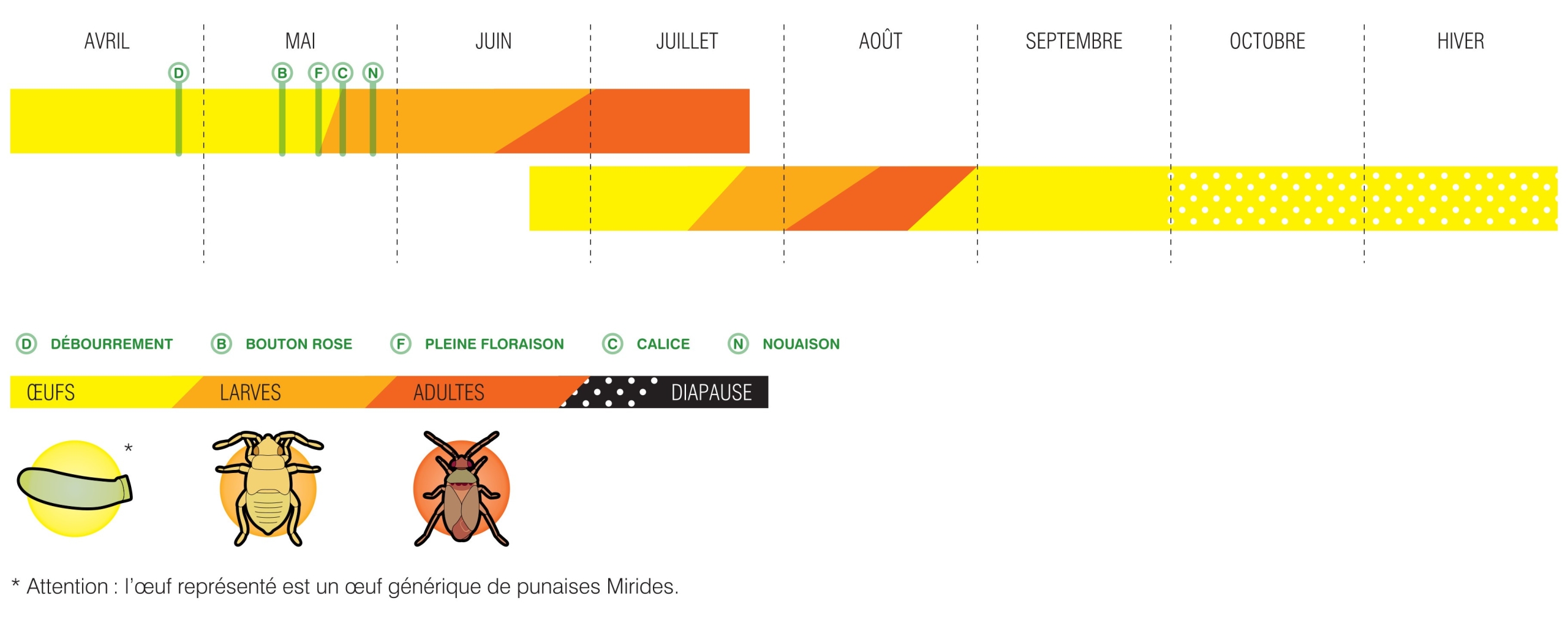

Elle passe l’hiver à l’état d’œufs insérés dans l’écorce des jeunes tiges de pommier et produit deux générations par année. L’éclosion a lieu durant la floraison. Les larves de la première génération sont présentes sur le pommier tout au long du mois de juin et les premiers adultes apparaissent environ à la mi-juin. Durant l’été, la majorité des adultes se déplacent sur les plantes du couvre-sol, particulièrement sur la molène (Verbascum sp.), pour y compléter la seconde génération de larves. Certains peuvent aussi être observés en cours de saison sur les pommiers où ils se nourrissent de pucerons et d’acariens. Les adultes retournent en verger à la fin août pour s’accoupler et, à l’automne, les femelles déposent leurs œufs sur le pommier, principalement sur les arbres où il y a abondance de tétranyques rouges, desquels la punaise se nourrit.

Consultez la fiche sur la Description et efficacité des prédateurs d’acariens pour une description de l’activité utile de la punaise de la molène en tant que prédateur d’acariens.

Larve (gauche) et adulte (droite) de punaise de la molène (source : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ).

Cycle de vie de la punaise de la molène (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Cycle de vie de la punaise de la molène (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Dommages

La punaise de la molène est un insecte utile puisqu’elle se nourrit de tétranyques, de pucerons et de cicadelles, mais lorsque les populations sont élevées et que les proies sont rares, elle peut se nourrir de la sève et piquer les jeunes pommes en formation, notamment lors de conditions chaudes et sèches. De petites bosses de la taille d’une tête d’épingle, principalement sur les pommes situées dans le centre des arbres, sont caractéristiques du dégât de la punaise de la molène. Toutefois, dépendamment du cultivar, une partie des dommages disparaîtra pendant la croissance du fruit et ne sera plus apparent à la récolte. D’autre part, la plupart des fruits ayant subi des attaques sévères (nombreuses piqûres) vont chuter prématurément en juin. Parmi celles qui resteront dans l’arbre, certaines présenteront à la récolte de petites cicatrices liégeuses surélevées parfois accompagnées de malformations. Cet insecte apprécie également la sève des tissus à croissance rapide, un flétrissement de l’apex est parfois observé sur certaines pousses terminales lors d’attaques sur des jeunes pommiers à forte croissance végétative.

Apparence initiale des dommages sur pommettes causés par la punaise de la molène (source : omafra).

Dommages sur pommette causés par la punaise de la molène (source : Olivier Aubry).

Malformations résultant de piqûrespiqres causées par la punaise de la molène en début de saison (source : Olivier Aubry).

Petites cicatrices liégeuses résultant de piqûres causées par la punaise de la molène en début de saison (source : Olivier Aubry).

Estimation du risque

Une méthode de dépistage par observation des bouquets floraux et des fruits est disponible pour estimer le risque économique posé par la punaise de la molène. Cette méthode figure au tableau de la fiche Grilles de dépistage pour les vergers.

Stratégie d’intervention

Répression

Les blocs à risque face à la punaise de la molène sont ceux qui :

- comportaient de fortes populations de tétranyques rouges à la fin de l’été précédent;

- comprennent des cultivars sensibles (Melba, Délicieuse, Spartan, Gala); il arrive toutefois que d’autres cultivars soient aussi affectés;

- ont obtenu une excellente répression du tétranyque rouge avec de l’huile ou un autre traitement effectué avant la floraison;

- ont subi des températures chaudes et sèches entre les stades calice et nouaison;

- n’ont pas reçu de traitement avec un pyréthrinoïde au stade bouton rose.

Les néonicotinoïdes sont les produits recommandés en cas d’attaque sévère et ils doivent être appliqués peu après la floraison sur les premiers stades larvaires. Les dégâts les plus importants sont produits entre les stades calice et nouaison (10 mm), après quoi il est préférable de ne pas appliquer de produits toxiques pour cette punaise afin qu’elle puisse exercer son action prédatrice (pour plus de détails, voir la fiche sur la Description et efficacité des prédateurs d’acariens).

Punaise de la pomme

Description et comportement

La punaise de la pomme (Lygocoris communis) est un ravageur mineur en PFI. L’adulte (6 mm) est jaune brunâtre avec deux bandes foncées sur le thorax (derrière la tête); il ressemble à la punaise terne mais n’est pas présent en début de saison lorsque les adultes hivernants de celle-ci sont présents sur le pommier. Les larves sont de couleur jaune à vert pâle avec un point jaune sur le 3e segment de l’abdomen.

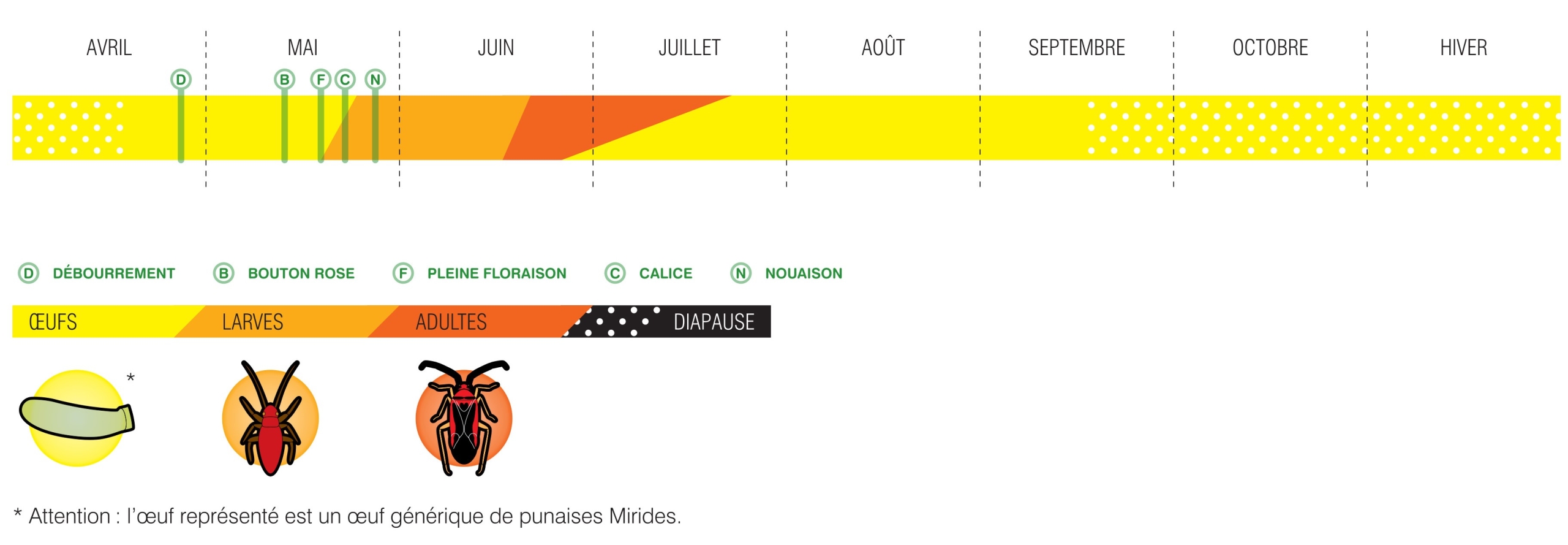

La punaise de la pomme passe l’hiver à l’état d’œufs insérés dans l’écorce des jeunes tiges du pommier et ne produit qu’une seule génération par année. Les larves éclosent quelques jours avant la floraison et sont actives durant un mois. Ce sont principalement les jeunes stades qui occasionnent les dommages aux fruits. Les adultes apparaissent à la mi-juin en même temps que ceux de la lygide et sont présents jusqu’à la fin du mois de juillet. Ils ne causent pas de dommages aux pommes.

Adulte (gauche) et larve (droite) de la punaise de la pomme (source : B. Drouin et Francine Pelletier, IRDA).

Cycle de vie de la punaise de la pomme (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Dommages

Lorsque le dommage est récent, des gouttes de sève qui perlent peuvent être observées sur les jeunes fruits piqués. Une partie de ces fruits subira une chute prématurée, mais ceux demeurant jusqu’à la récolte développeront des cicatrices rugueuses et surélevées de dimensions plus grandes que celles causées par la punaise de la molène. La punaise de la pomme peut également causer une dépression circulaire similaire à celle associée aux autres espèces de mirides phytophages.

Exsudations résultant de piqûres d’une larve de punaise de la pomme (source : Francine Pelletier, IRDA).

Dommages de larve de punaise de la pomme (source : B. Drouin et C. Fecteau).

Stratégie d’intervention

La période optimale pour une intervention se situe au stade calice. Ces insectes ne causent pas de dommages dans les vergers où une intervention insecticide est effectuée en période préflorale ou postflorale avec un insecticide à large spectre.

Lygide du pommier

Description et comportement

La lygide du pommier (Lygidea mendax) est un ravageur mineur en PFI. La larve de cette punaise phytophage est rouge rubis et de forme allongée. L’adulte (7 mm), est pubescent et de couleur rouge-orangé alors que la bordure postérieure de son thorax ainsi que le centre de son corps sont plus foncés.

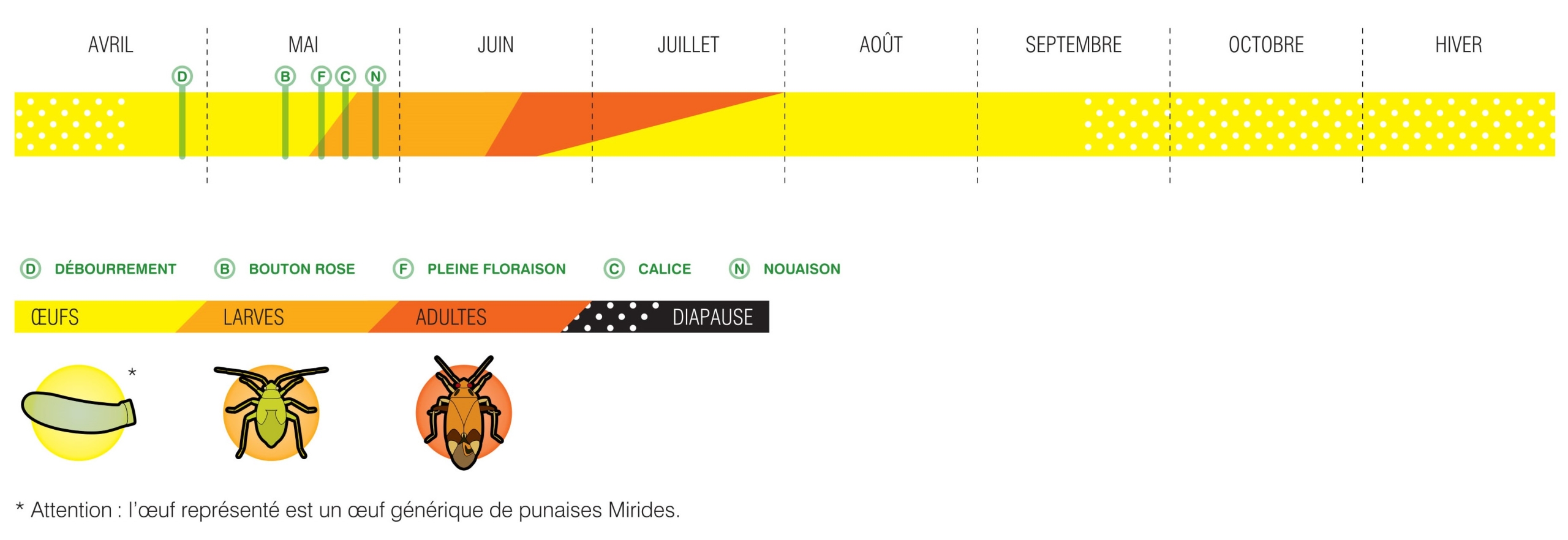

Cette punaise passe l’hiver à l’état d’œufs insérés dans l’écorce des jeunes tiges du pommier et ne produit qu’une génération par année. L’éclosion a lieu quelques jours avant la floraison. Les larves piquent le feuillage et les jeunes fruits en formation pour se nourrir de sève. Les adultes apparaissent aux mêmes périodes que la punaise de la pomme (mi-juin) et n’endommagent pas les fruits.

Adulte (gauche) et larve (droite) de lygide du pommier (source : B. Drouin).

Cycle de vie de la lygide du pommier (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Dommages

Comme avec la punaise de la pomme, de la sève perle des fruits piqués par les larves. Une partie des fruits piqués par la lygide subira une chute prématurée, mais les fruits demeurant jusqu’à la récolte développeront habituellement des cicatrices rugueuses et plates (non surélevées), parfois allongées. La lygide peut également causer une dépression circulaire similaire à celle associée aux autres espèces de mirides phytophages.

Dommages de larve de lygide du pommier (source : B. Drouin).

Punaise de l’aubépine

Description et comportement

La punaise de l’aubépine (Heterocordylus malinus) est un ravageur mineur en PFI. Le jeune adulte (7 mm) est noir avec des marques rouge vif sur le thorax et le dos mais ces dernières disparaissent après quelques jours et l’insecte prend une couleur noire uniforme. Les premiers stades larvaires de cette punaise sont entièrement rouges alors que chez les stades suivants, le thorax est presque noir et l’abdomen est rouge striée de bandes plus foncées.

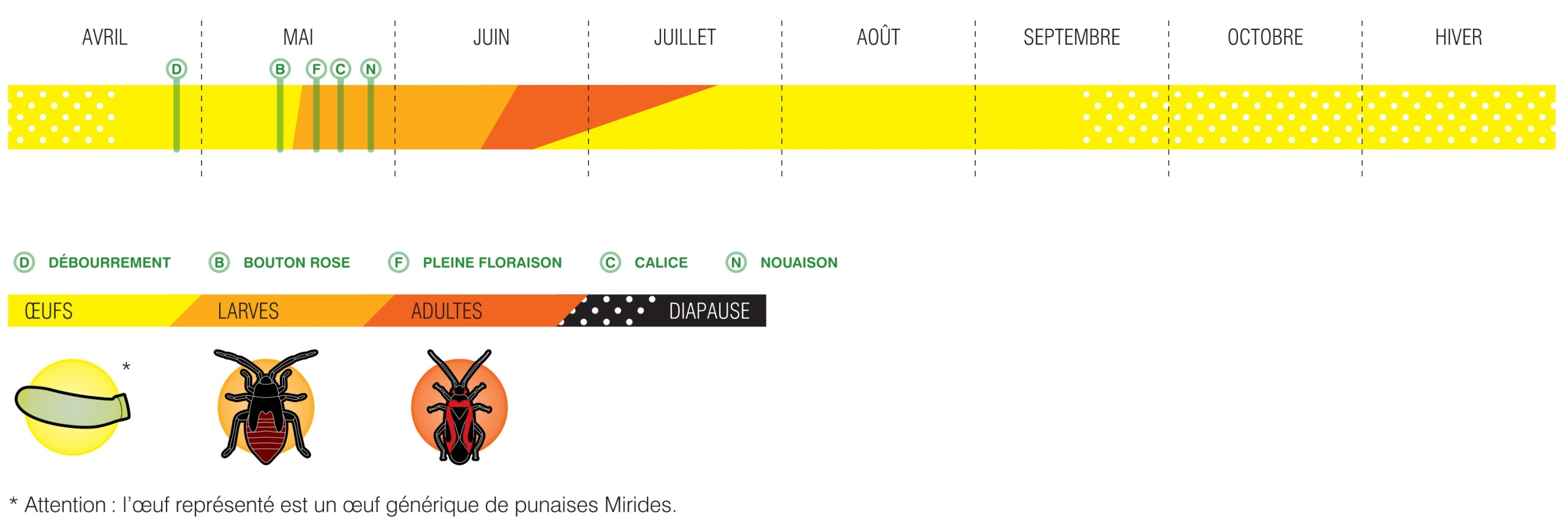

Sa biologie est très semblable à celle de la punaise de la pomme et de la lygide. Elle passe l’hiver à l’état d’œufs. Il n’y a qu’une génération par année. Les larves apparaissent quelques jours après la floraison et peuvent piquer les feuilles et les fruits pour s’en nourrir. Les adultes sont présents à partir de la mi-juin et n’endommagent pas les pommes.

Jeune adulte (à gauche) et adulte de quelques jours (à droite) de punaise de l’aubépine (source : AAC et B. Drouin).

Larve de derniers stades de punaise de l’aubépine (source : AAC).

Cycle de vie de la punaise de l’aubépine (Jonathan Veilleux, IRDA).

Dommages

Cette espèce cause peu de dommage aux pommes. Les piqûres sur le fruit provoquent de légères dépressions qui disparaissent habituellement pendant la croissance du fruit. Une partie des fruits piqués subira une chute prématurée.

Punaise brune du pommier

Description et comportement

La présence de la punaise brune du pommier (Atractotomus mali) au Québec a été rapportée pour la première fois en 2014. À l’instar de la punaise de la molène, il s’agit d’une espèce zoophytophage originaire d’Europe qui peut se nourrir des boutons floraux et des jeunes fruits mais qui peut également s’attaquer à de petites proies tels que les pucerons et les acariens.

L’adulte (3-4 mm) est brun noir avec une pubescence blanchâtre alors que la larve est rouge foncé. Tous deux ont un des segments à la base de leur antenne qui est hypertrophié ce qui permet de les reconnaître facilement. Au Québec, cette punaise produit une génération par année. Elle passe l’hiver au stade d’œufs et l’éclosion a lieu à la fin du mois de mai. Les adultes sont présents de la mi-juin au début août.

Adulte (gauche) et larve (droite) de punaise brune du pommier (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, IRIIS phytoprotection).

Dommages

Aucun dommage attribuable à cette espèce n’a encore été rapporté au Québec mais dans certaines régions productrices de pommes, notamment en Nouvelle-Écosse, des dommages sur fruits semblables à ceux causés par la punaise de la molène ont été observés certaines années. Les dommages seraient occasionnés par les jeunes larves durant la courte période où les pommettes sont sensibles. Après cette période, la présence de cette punaise ne peut qu’être utile par sa prédation sur les œufs d’acariens et les pucerons.

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !