Auteurs de la première édition : Francine Pelletier, Gérald Chouinard et Stéphanie Gervais

Dernière mise à jour par les auteurs : 26 avril 2024

Description et comportement

Les punaises pentatomides (Pentatomidae) sont actuellement des ravageurs mineurs en PFI. Aussi appelées punaises à bouclier ou punaises puantes, elles ont un corps relativement volumineux en forme de bouclier, un peu à la façon d’une paire d’épaule, et une tête étroite. Leurs œufs ont la forme de petits barils et sont pondus en groupe d’environ 10 à 50. Les larves, de forme ovale, sont plutôt différentes des adultes et leur coloration change également d’un stade à l’autre.

Certaines espèces de pentatomides sont prédatrices et se nourrissent d’acariens, de pucerons, de chenilles, d’autres punaises et même de coléoptères (voir la fiche sur la Description et efficacité des prédateurs de pucerons pour en savoir plus sur ces espèces prédatrices). La plupart des espèces sont toutefois phytophages et peuvent, dans certaines situations, causer des dégâts aux fruits, par exemple lors de périodes de sécheresse ou lorsque les mauvaises herbes prolifèrent sous les pommiers.

Masse d’œufs (gauche) et larves nouvellement écloses (droite) de punaises pentatomides (source : IRDA).

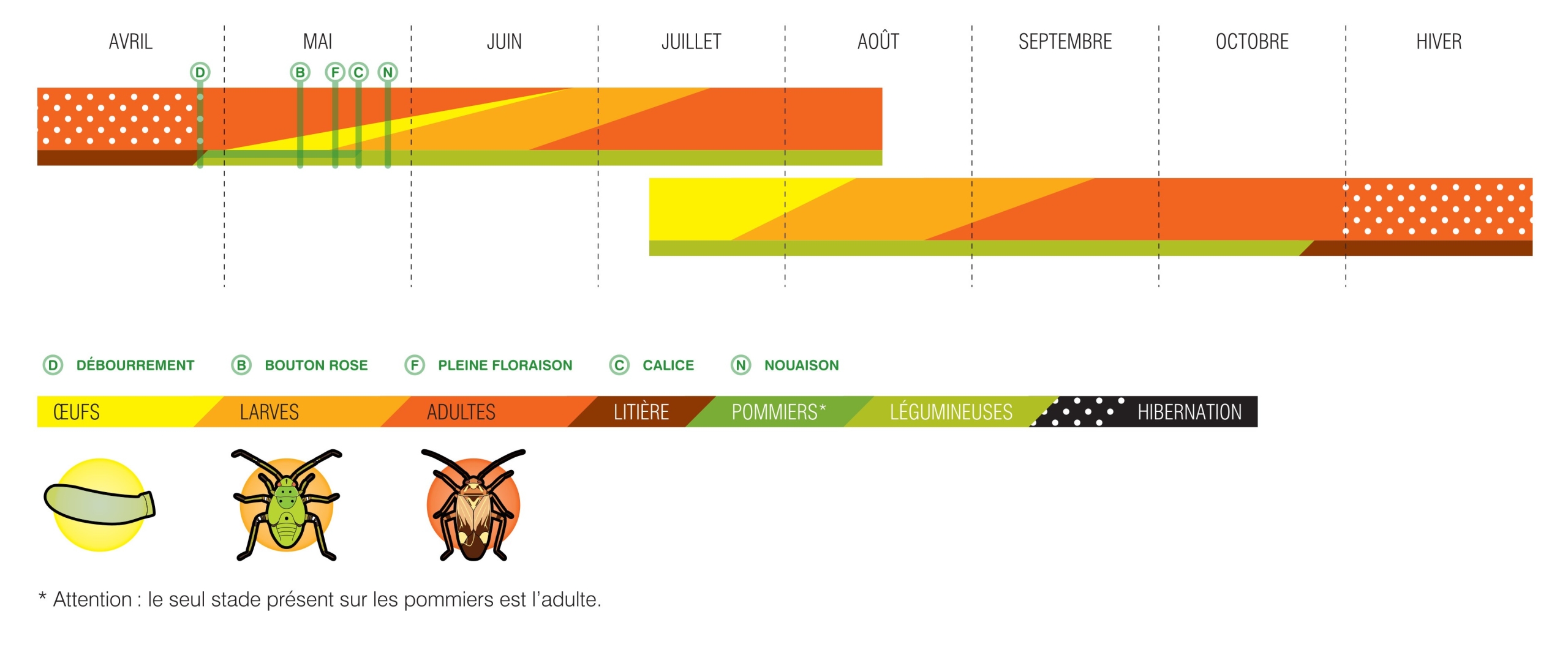

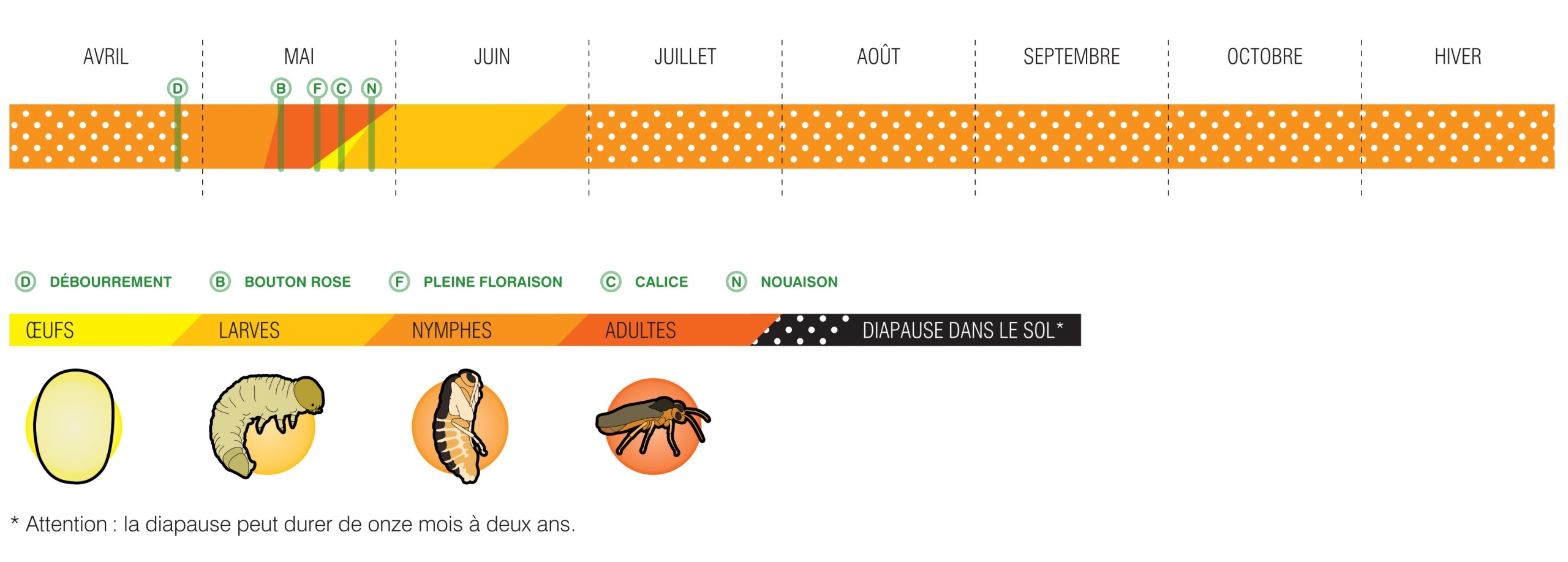

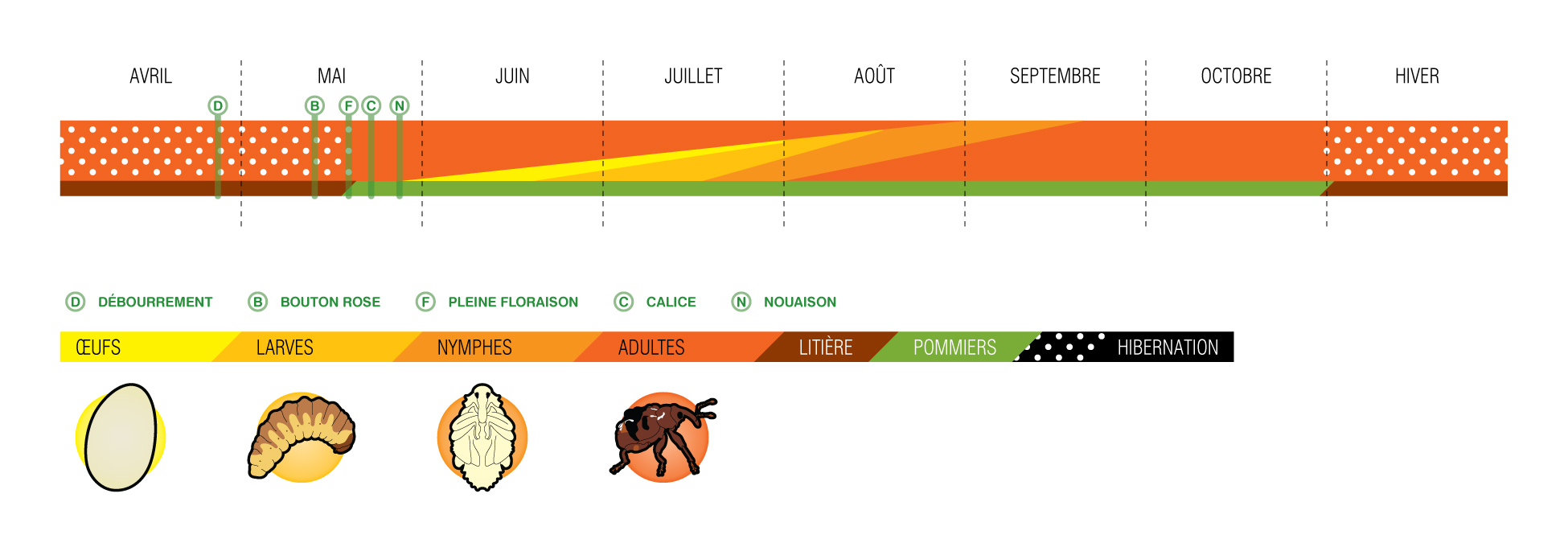

La punaise brune (Euschistus servus euschistoides) est la plus répandue dans les vergers au Québec. Elle passe l’hiver au stade adulte, abritée sous les feuilles et la végétation présentes au sol. Les adultes deviennent actifs au printemps et peuvent apparaître en verger dès la fin mai. C’est toutefois en fin de saison que les populations les plus abondantes sont observées. Les œufs sont pondus à partir du début juin. Les larves sont présentes environ de la fin juin à la mi-août avant d’atteindre le stade adulte à partir de la fin juillet. Les larves et les adultes peuvent causer des dommages en piquant la pomme pour s’en nourrir. L’apparence et l’intensité des dommages sera toutefois influencée par le cultivar et le moment de la saison où le dommage survient.

Punaise brune (source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, IRIIS phytoprotection).

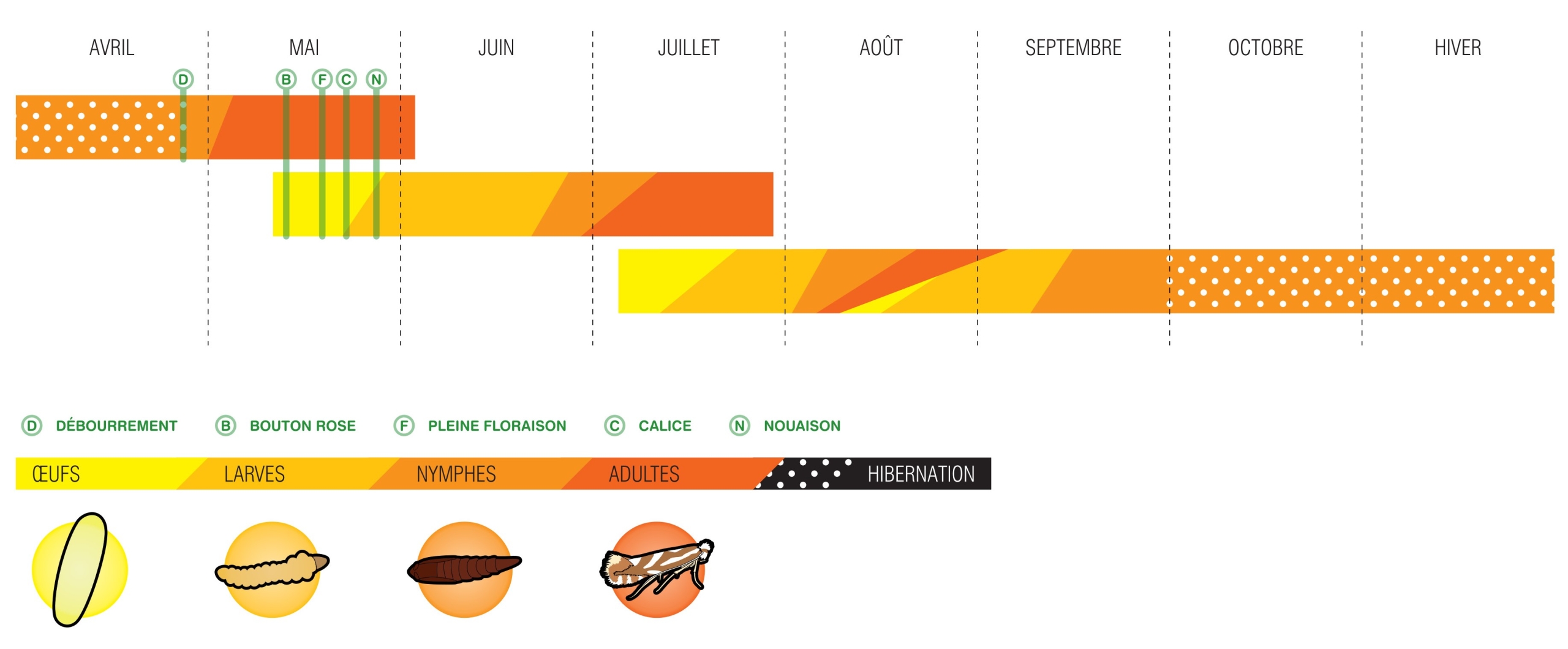

Les deux autres principales espèces présentes en verger sont la punaise verte (Chinavia hilaris) et la punaise à trois taches (Euschistus tristigmus luridus). Leur biologie et le type de dommage qu’elles peuvent causer aux fruits sont semblables à ceux de la punaise brune. Bien que généralement prédominante, la punaise verte peut, certaines années, être observée en grand nombre sur certains sites, principalement à la fin août et en septembre. La présence de la punaise à trois taches est quant à elle associée à la proximité de boisés.

Punaise verte et punaise à trois taches (source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection).

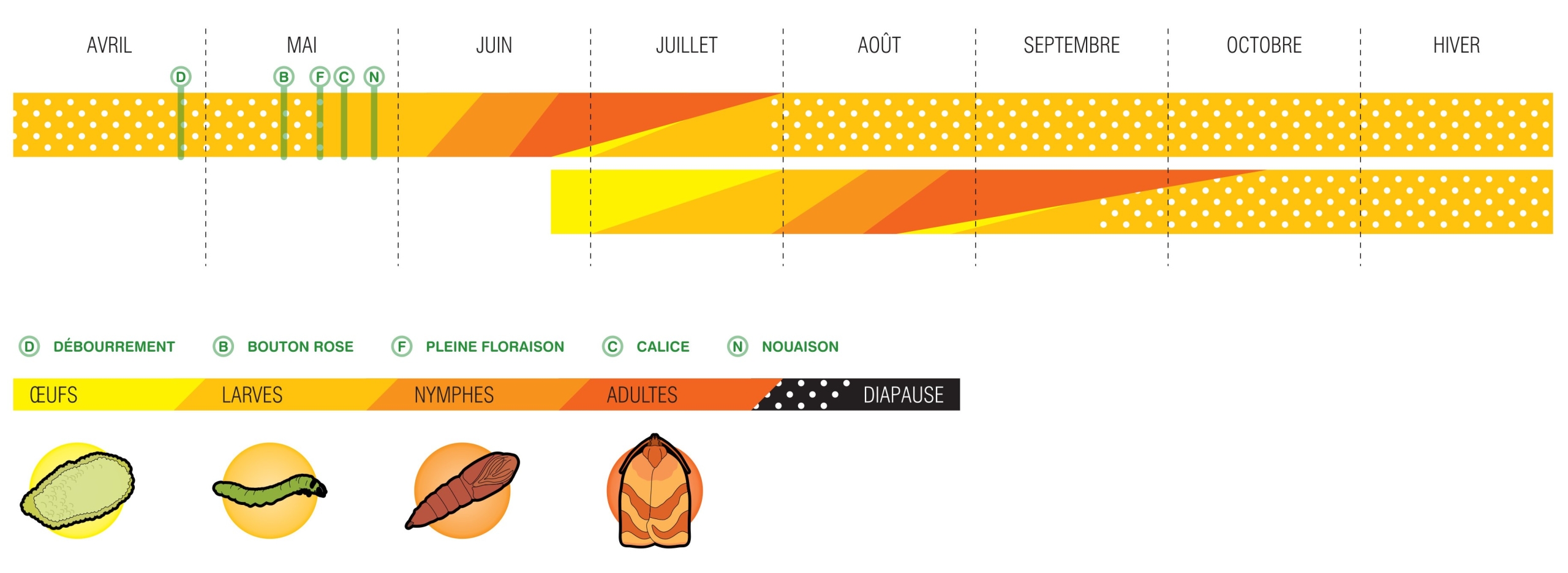

D’autres espèces, notamment du genre Brochymena spp. (par exemple la punaise à quatre bosses B. quadripustulata) peuvent aussi être observées à l’occasion en verger. Elles sont connues pour leurs habitudes à la fois phytophages et prédatrices et occasionnent rarement des dommages aux pommes. Elles peuvent toutefois être facilement confondues avec la punaise marbrée (Halyomorpha halys), une espèce exotique hautement nuisible et actuellement sous surveillance. Les premières captures de punaise marbrée au Québec ont été rapportées dans un verger de la Montérégie Ouest en 2016 et son établissement en milieu urbain a été confirmé dans la ville de Montréal en 2018. Depuis, chaque année, quelques spécimens ont été capturés en milieu agricole dans différents sites en Montérégie et dans les Laurentides, incluant en verger. L’espèce élargit donc progressivement sa distribution mais aucun dommage n’a encore été rapporté dans les sites où elle a été détectée.

Adulte et larve de punaise pentatomide du genre Brochymena spp (source : IRDA).

Adulte et larve de punaise marbrée (source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection).

Dommages

Les piqûres occasionnelles sur les pommes par les pentatomides peuvent provoquer à la surface du fruit une décoloration plus ou moins apparente (points ou plages décolorées), parfois accompagnée d’une dépression plus ou moins étendue (fossette ou plage). La décoloration occasionnée par la piqure est généralement de couleur verdâtre à la fois sur les cultivars rouges et les cultivars jaunes/verts mais prend occasionnellement une apparence brune ou noire sur certains fruits.

Dommages externes causés par des punaises pentatomides (source : IRDA).

Sous la surface du fruit, un dommage interne est généralement visible allant d’un mince tube d’alimentation à une zone liégeuse de forme et d’aspect varié pouvant atteindre de 0,5 à 1,0 cm de profondeur. En coupant transversalement au centre du dommage, sa forme permet souvent de déceler (mais pas toujours) la trace d’insertion du stylet et de le distinguer d’un dommage physique (meurtrissure ou grêle) ou d’un désordre physiologique (ex. : point amer).

Dommages internes causés par des punaises pentatomides (source : IRDA).

Dépendamment de la sévérité et de l’emplacement du dommage, une portion seulement des fruits piqués par les pentatomides sera porteuse d’un dommage qui déclasse la pomme. Les dommages qui surviennent en août sont ceux qui évoluent le plus souvent vers un dommage économique au moment de la récolte. Ceux qui surviennent plus tôt dans la saison se présentent généralement à la fin de la saison sous forme de légères ponctuations qui ne déclassent pas le fruit.

Par ailleurs, un délai d’environ 7 à 10 jours peut survenir entre le moment où le fruit est piqué et le moment où le dommage est visible. L’intensité et la rapidité de l’expression du dommage peuvent également varier selon le cultivar, certains étant connus pour être plus susceptibles (ex. : Gingergold, Honeycrisp, Ambrosia, Empire, Cortland et Gala). Les dégâts sont souvent plus nombreux en bordure du verger ainsi que sur les branches basses et là où des mauvaises herbes poussent près des fruits.

Estimation du risque

Étant donné que les pentatomides se nourrissent de nombreuses espèces de mauvaises herbes et de plantes cultivées (ex. : maïs, soya, luzerne, tomates, poivrons, pois, haricot), les vergers les plus à risque sont souvent ceux où plusieurs mauvaises herbes sont présentes sous les pommiers ainsi que ceux entourés de boisés ou de champs où l’on retrouve les cultures appréciées par ces espèces.

Des pièges appâtés à l’aide d’attractifs qui attirent les adultes et les larves de pentatomides peuvent être utilisés pour détecter la présence de ces espèces. Toutefois, leur efficacité pour refléter l’abondance des populations et prédire les dommages reste à démontrer.

Le piège pyramidal est celui le plus couramment utilisé pour le dépistage des punaises pentatomides. Il capture davantage d’individus qu’un piège suspendu dans la canopée car il exploite le comportement des punaises qui ont tendance à se déplacer vers le haut. Pour capturer l’ensemble des espèces d’importance présentes ou sous surveillance, il est toutefois important qu’il soit muni d’un attractif et que cet attractif contienne les phéromones agrégatives des espèces ciblées. Dépendamment du fabricant, certains attractifs disponibles commercialement contiennent l’ensemble de ces composés dans un même diffuseur alors que d’autres sont contenus dans des diffuseurs distincts et vendus séparément. Il est alors essentiel de les combiner et de changer chacun d’eux aux fréquences respectives recommandées par le fournisseur.

Piège pyramidal surmonté d’un récipient collecteur dans lequel est insérée une bandelette insecticide. Les attractifs sont placés à quelques cm à l’extérieur du contenant (source : IRDA).

Stratégie d’intervention

Aucun insecticide n’est actuellement homologué au Canada contre les punaises pentatomides dans la pomme.

Une bonne gestion des mauvaises herbes à feuilles larges sur le rang (spécialement les légumineuses) évitera les dégâts sur fruits dans la majorité des cas.

Parmi les méthodes alternatives à la lutte chimique, l’utilisation de filets anti-insectes réduira considérablement les dommages causés par les pentatomides sur les cultivars susceptibles et à haute valeur commerciale. L’efficacité de cette méthode pour protéger les fruits contre la punaise marbrée a été démontrée en Italie et en France. Dans le cas des filets mono-rangs, une fermeture hermétique du filet au niveau du tronc des pommiers est toutefois requise pour une plus grande efficacité.

Compte tenu du peu d’options disponibles actuellement, le piégeage massif est une autre approche pouvant être envisagée. Son efficacité pour diminuer les dommages demeure toutefois à valider et à optimiser compte tenu du coût élevé des attractifs.

Pour des informations additionnelles sur l’importance relative des différentes espèces de pentatomides ayant été répertoriées au Québec, la façon de les reconnaître ainsi que sur la lutte par piégeage massif, consultez la fiche technique Punaises pentatomides en verger : diversité, abondance saisonnière et piégeage massif.

Pour des informations et photographies additionnelles illustrant la variabilité existant au niveau de l’apparence des dégâts causés par les pentatomides ainsi que les critères pouvant aider à les distinguer des dommages d’autres causes, consultez la fiche technique Apparence des dommages causés par les punaises pentatomides à différents moments de la saison sur différents cultivars de pommes.

Cette fiche est une nouvelle fiche du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2023. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.