L’hoplocampe des pommes

Auteurs de la première édition : Daniel Cormier, Yvon Morin et Gérald Chouinard

Auteurs de la mise à jour 2023: Daniel Cormier et Stéphanie Gervais

Dernière mise à jour par les auteurs : 16 mai 2024

Cet ennemi du pommier est réglementé en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (voir la fiche sur Le « droit de produire » et la Loi) et les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter la propagation aux cultures avoisinantes.

Voyez l’hoplocampe sur Youtube! La capsule vidéo de 6 minutes dresse un portrait du ravageur, montre ses caractères distinctifs, identifie les conditions qui influencent son développement, et vous plonge dans l’action du dépistage et des méthodes d’intervention recommandées en production fruitière intégrée.

Description et comportement

L’hoplocampe (Hoplocampa testudinea) est un ravageur secondaire en PFI. Cet insecte, apparenté aux abeilles et aux guêpes, possède un corps noir, mais la face ventrale de son abdomen ainsi que ses pattes sont jaune orange. Sa tête est jaunâtre avec un point noir et ses quatre ailes sont transparentes.

Adulte d’hoplocampe des pommes (source : Bernard Drouin, MAPAQ).

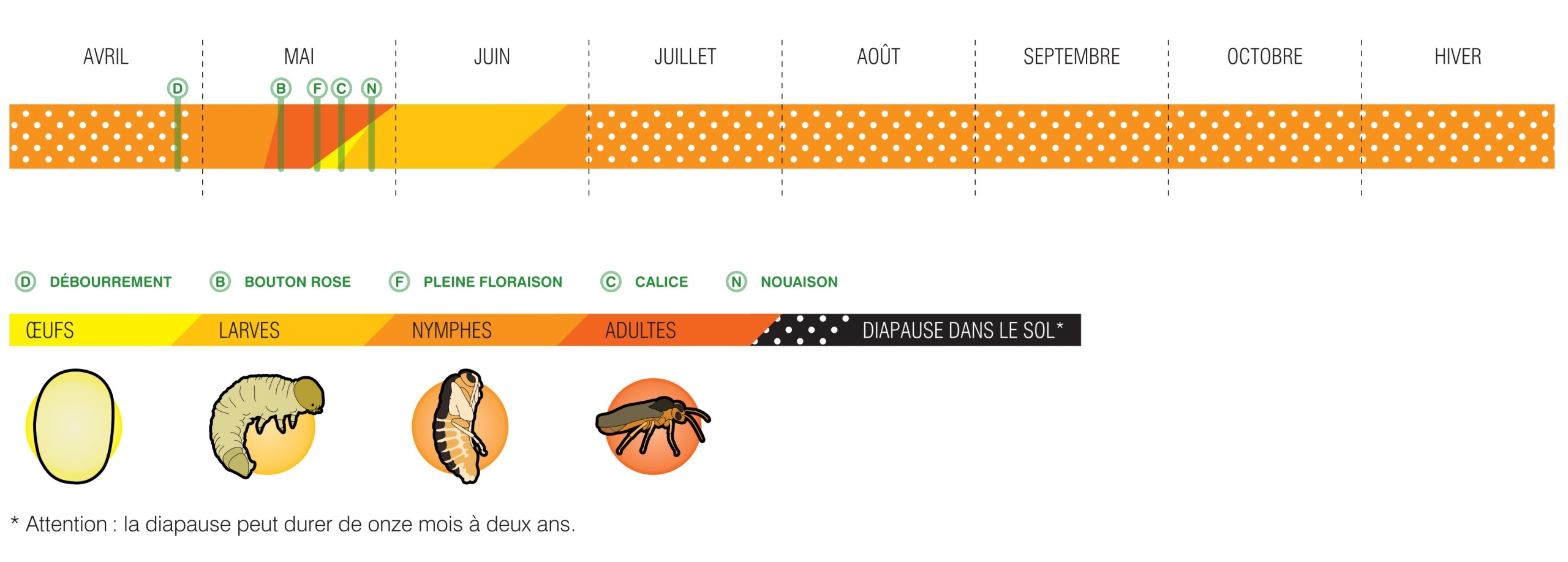

L’insecte hiberne dans le sol sous forme de larve mature à l’intérieur d’un cocon. Les premiers adultes apparaissent un peu avant le stade du bouton rose et la population atteint son pic à la floraison.

Les œufs blancs et brillants sont insérés individuellement à la base du réceptacle des fleurs et éclosent au stade calice, en moyenne 10 à 12 jours après la ponte.

Œuf d’hoplocampe des pommes pondu à la base du réceptacle, visible après dissection (source : IRDA).

Œuf d’hoplocampe des pommes pondu à la base du réceptacle, visible après dissection (source : IRDA).

La larve est de couleur jaunâtre avec une tête brun foncé de forme très arrondie. Elle possède trois paires de pattes à l’avant du corps et sept paires de fausses pattes sur l’abdomen, ce qui la distingue des principales autres larves pouvant être retrouvées dans le fruit, telles que les larves de lépidoptères comme le carpocapse, qui n’ont que quatre paires de fausses pattes. La larve d’hoplocampe se nourrit du fruit pendant quelques semaines pour ensuite former un cocon dans le sol, d’où les adultes ressortiront au printemps suivant.

Larve d’hoplocampe des pommes (source : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ).

Larve d’hoplocampe des pommes (source : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ).

Cycle de vie de l’hoplocampe des pommes (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Dommages

Les femelles volent d’une fleur à l’autre pour se nourrir et pondre leurs œufs, qu’elles insèrent à la base du réceptacle. Elles provoquent ainsi une légère dépression qui apparaît près du calice du fruit. Ce dommage ne déclasse toutefois que rarement le fruit.

Apparence des dommages de ponte sur les pommes en début de saison (gauche) et en fin de saison (droite) (source : Yvon Morin et IRDA).

Les larves provoquent toutefois des dommages caractéristiques et facilement identifiables, appelés dommage primaire et dommage secondaire.

Dommage primaire

Le dommage primaire apparaît lorsque les larves nouvellement sorties de l’œuf mangent le dessous de la pelure, provoquant une cicatrice brune qui ressemble à un ruban liégeux. Ce ruban part habituellement près du calice et tourne autour du fruit. Les pommes qui ne portent qu’un dégât primaire restent le plus souvent dans l’arbre jusqu’à la récolte.

Dommage primaire de larve d’hoplocampe des pommes en début de saison (gauche) et en fin de saison (droite) (source : IRDA).

Dommage secondaire

Après avoir mangé le dessous de la pelure, la larve pénètre le fruit en creusant un tunnel pouvant atteindre 3 mm de diamètre. De ce tunnel s’écoulent des déjections et un liquide brun rougeâtre rouille qui dégage une odeur forte. La larve peut occasionnellement se déplacer sur une pomme voisine et y creuser un autre tunnel : il y aura alors seulement un trou avec des excréments et du liquide. Tous les fruits qui portent un dégât secondaire d’hoplocampe tombent avant la récolte.

Dommages secondaires de larves d’hoplocampe des pommes (source : IRDA et Jospeph Moisan-De Serres, MAPAQ).

Ces dommages secondaires ressemblent à ceux du carpocapse. Cependant, les pommes attaquées par le carpocapse sont plus grosses, puisque le dommage se fait en juillet plutôt qu’en juin, comme c’est le cas pour l’hoplocampe.

Estimation du risque

La méthode de dépistage de ce ravageur est décrite au tableau-synthèse Dépistage par pièges visuels de la fiche Grilles de dépistage pour les vergers.

Stratégie d’intervention

Répression

Pour lutter contre des populations élevées de ce ravageur, un traitement est réalisé au stade calice. Cependant, il arrive souvent que les populations soient faibles et ne nécessitent pas d’intervention à ce stade.

Il est fréquent que le seuil d’intervention soit atteint pendant la floraison, alors que les interventions insecticides contre cet insecte sont interdites. Il faut à ce moment viser les larves et chercher à les atteindre avant qu’elles ne commencent à manger la pelure des pommes, c’est-à-dire dès leur sortie des œufs. Pour un maximum d’efficacité, le traitement doit donc être réalisé au stade calice, dès que 90 % des pétales sont tombés.

Cependant, il peut arriver que l’hoplocampe émerge plus rapidement ou encore que la population soit tellement élevée que le traitement du calice soit insuffisant (historique de dommages récurrent). Dans ces cas, un traitement insecticide au bouton rose avancé avec un pyréthrinoïde de synthèse peut être justifié pour baisser la population d’adultes. Malheureusement, cette application va également affecter gravement les insectes pollinisateurs naturels.

Les insecticides les plus efficaces pour lutter contre ce ravageur au stade du calice sont les organophosphorés et les néonicotinoïdes, comme le thiaclopride (CALYPSO/THEME). D’autres produits des groupes diamide et néonicotinoïde employés pendant la période postflorale peuvent être efficaces contre ce ravageur. Aucun organophosphoré n’est actuellement homologué contre l’hoplocampe, mais les applications effectuées tôt au calice contre le charançon de la prune seront aussi efficaces contre l’hoplocampe. Puisqu’il est nécessaire de rejoindre les œufs pour un traitement efficace, il faut s’assurer de faire une application adéquate, c’est-à-dire appliquer le bon produit, à la bonne dose et pendant la période d’éclosion des œufs.

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !