Auteur de la première édition : Vincent Philion

Auteur de la mise à jour 2024 : Vincent Philion

Dernière mise à jour par l’auteur : 16 mai 2024

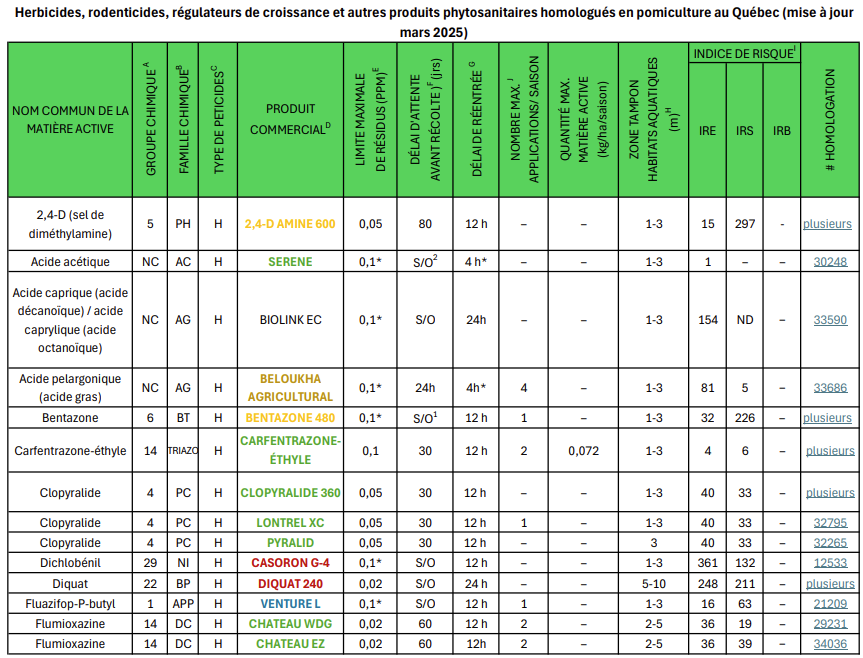

Cette fiche regroupe la plupart des produits dont l’utilité pour la gestion des maladies est centrée sur la répression du feu bactérien. Le cuivre et la bouillie soufrée, qui sont aussi utilisés pour lutter contre le feu bactérien, sont décrits dans la fiche sur la Description des fongicides non sujets à la résistance.

Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) du pommier effectue une mise à jour régulière de cette liste et diffuse les ajouts et retraits par le biais de communiqués. Consultez la fiche sur les Ressources essentielles en PFI pour en savoir plus sur le RAP.

NOTE : Pour une information complète et à jour sur les pesticides, visitez le service en ligne d’information sur les pesticides du gouvernement du Québec et du Canada.

Bactéricides

Dans la plupart des pays, l’utilisation des antibiotiques en pomiculture n’est pas permise. Même si ces produits sont sécuritaires pour l’humain, ils peuvent avoir des impacts environnementaux. Par exemple, la streptomycine affecte les pollinisateurs et peut nuire à leur travail1. Au Canada, deux antibiotiques sont homologués pour lutter contre le feu bactérien. Dans les régions où leur usage est restreint à la période florale, les problèmes de résistance sont à peu près inexistants. Comme aucune résistance aux antibiotiques n’a été rapportée au Québec, les deux antibiotiques homologués pourraient être utilisés en rotation pour prévenir la résistance. Cette rotation n’est pas nécessaire si les traitements antibiotiques sont parcimonieux. Le mélange des antibiotiques n’apporte pas de gain particulier et n’est pas suggéré. Consulter la fiche sur Le feu bactérien : stratégie de lutte.

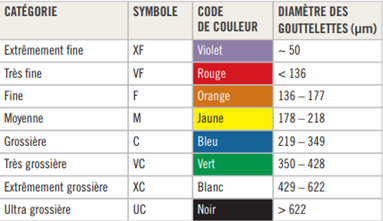

STREPTOMYCIN 17WP (sulfate de streptomycine) : La streptomycine est l’antibiotique le plus utilisé pour réprimer le feu bactérien. Dans plusieurs États américains, une utilisation abusive (notamment en été) a conduit à une perte d’efficacité complète. L’étiquette canadienne de ce produit ne prévoit pas de dose officielle par hectare. La dose « traditionnelle » de streptomycine (100 ppm d’ingrédients actifs) est de 1,8 kg/ha dans 2800 L/ha sur des pommiers standards. Cette approche n’est pas préconisée dans les vergers commerciaux où les traitements sont réalisés avec un pulvérisateur à jet porté usuel. Un volume d’eau élevé n’est pas nécessaire pour obtenir une bonne couverture. La dose peut être ajustée à la dimension des arbres (ex. : 1 kg/ha) et être appliquée dans un petit volume d’eau. Des tests réalisés à l’IRDA ont démontré que les traitements avec de petites gouttelettes à volume réduit (225 L/ha) étaient plus efficaces que les traitements à volume élevé (450 L/ha) pour une même dose à l’hectare2.

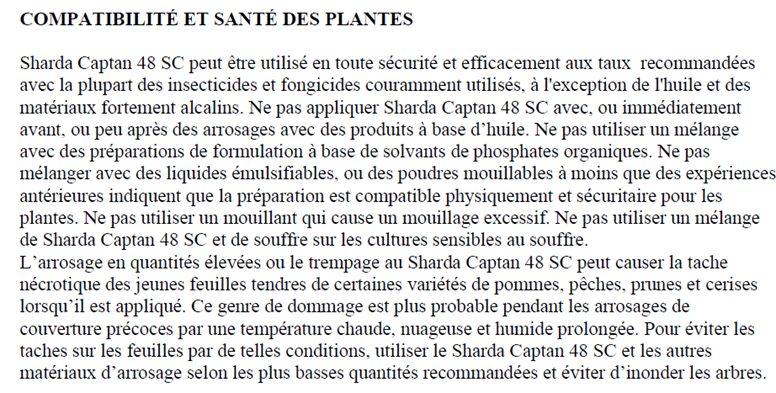

Selon les cultivars, la streptomycine peut être légèrement phytotoxique et provoquer un jaunissement (chlorose) si la concentration dans le réservoir est plus grande que 1 kg dans 250 L d’eau (voir photo). Cette phytotoxicité bénigne n’a pas de conséquences3. La dose appliquée ne devrait jamais être moindre que 600 g/ha. À la dose minimale, l’efficacité peut être insuffisante, notamment quand le risque est élevé ou lors de traitements dans les heures suivants l’infection. La dose de 600 g/ha est en usage dans certains pays (Kunz, Triloff comm. pers.), mais seulement pour des applications avant l’infection. À la dose correctement ajustée, la streptomycine est efficace au moins 24 h en post infection même quand la température extérieure est élevée3,4. Les traitements réalisés pendant les périodes d’humidité plus élevée (ex : en soirée) favorisent une meilleure pénétration du bactéricide3

Phytotoxicité marginale suite à une application de streptomycine sur le cv Cortland (source : IRDA).

Le produit est stable pendant plusieurs années à la température pièce5 s’il est conservé à l’abri de la lumière. Le contenant original (opaque) est adéquat pour la conservation. Le produit peut tolérer une exposition temporaire à une température plus élevée, mais l’efficacité pourrait en être réduite.

Les applications en mélange avec un surfactant (Regulaid) sont largement recommandées aux États-Unis, mais ce produit n’est pas disponible au Canada et substituer l’adjuvant pourrait nuire à l’efficacité. Le LI-700 est parfois suggéré comme alternative au Regulaid même si la pomme n’apparaît pas à l’étiquette. Si ce choix est fait, assurez-vous que le pH ne soit pas trop acide.

Les applications de streptomycine en mélange avec d’autres pesticides (ex. : fongicides) sont fréquentes aux États-Unis, malgré une étude qui démontre une absorption moindre, notamment pour des mélanges avec le Captan, la dodine et le soufre6. Comme les tests sur fleurs détachées réalisés à l’IRDA ont montré une bonne efficacité des mélanges, cette baisse d’absorption potentielle ne semble pas assez importante pour justifier des traitements séparés. Il est également possible que les formulations testées lors de la première étude de compatibilité soient très différentes de celles en usage aujourd’hui. En fait, le mélange de Captan et de streptomycine en parcelles de verger s’est avéré plus efficace que la streptomycine appliquée seule (2019). La streptomycine serait néanmoins incompatible7 avec les formulations EC (ex: Aprovia). Le mélange avec d’autres types de formulations plus usuelles (ex: SC) n’est pas mentionné comme problématique dans la littérature.

Cependant, la streptomycine demeure incompatible avec les produits très alcalins8 (ex. : bicarbonate, cuivre fixe) et très acides. Le mélange avec le bicarbonate est donc impossible, mais aussi l’application sur des résidus alcalins (bouillie bordelaise, bicarbonate, bouillie soufrée) ou très acides (LI-700) serait problématique. Assurez-vous que la pluie a bien lessivé ce genre de résidu avant un traitement.

Idéalement, laissez une fenêtre suffisante pour l’absorption de la streptomycine avant un traitement avec un produit incompatible.

KASUMIN 2L (2 % kasugamycin) : La kasumine a été homologuée comme alternative à la streptomycine dans les États où la résistance était présente. En absence de résistance, ce produit n’a pas beaucoup d’intérêt. Le délai avant récolte de 90 jours empêche son utilisation dans les cultivars hâtifs (ex. : Paulared). À dose équivalente, cet antibiotique est aussi efficace que la streptomycine. Cependant, contrairement à l’étiquette américaine, le taux d’application au Canada est limité à 5 L/ha, ce qui correspond à la moitié de la dose de Streptomycine. Dans des tests à l’IRDA, une dose de 10 L/ha de Kasumin (40 $/L, 400 $/ha)) était nécessaire pour obtenir une efficacité similaire à la pleine dose de streptomycine (1,8 kg/ha, 167 $/kg = 300 $/ha). Un plus grand nombre de foyers de feu a été observé dans les parcelles traitées à la dose réduite de Kasumine9. Cependant, dans d’autres tests la Kasumine à 5 L/ha était aussi efficace que la streptomycine au moins 24 h en post infection, même quand la température extérieure était élevée4.

Lutte biologique et extraits de plantes

Les produits de lutte biologique homologués pour lutter contre les maladies du pommier sont principalement utilisés pour réprimer le feu bactérien, mais certains sont également homologués contre la tavelure. Ils comprennent des bactéries (Pantoea, Pseudomonas, Bacillus), une levure (champignon) antagoniste et des extraits de plantes comme l’ail et la Renouée de Sakhaline. D’autres produits à l’étude (ex. : les virus bactériophages) mais non homologués sont inclus. La plupart des produits homologués portent une mention « d’efficacité moindre », mais le vocabulaire porte à confusion.

Par exemple, une version antérieure de l’étiquette en français du « Serenade MAXa » précise que c’est un produit « préventif à large spectre pour la suppression de plusieurs maladies des plantes ». Le mot « suppression » est une traduction erronée. En anglais, le mot « suppression » est défini par l’ARLA comme : « consistent control at a level which is not optimal but is still of commercial benefit », autrement dit d’une efficacité restreinte mais tout de même utile. Selon les normes linguistiques de l’ARLA, le terme « répression » aurait dû être utiliséb, mais ce terme ne reflète pas non plus la nuance d’efficacité partielle. En français, on devrait plutôt privilégier « atténuation » ou « réduction » significative de la maladie. L’étiquette a depuis été corrigée, mais les ambiguïtés linguistiques demeurent.

Dans certaines circonstances, les produits homologués avec une efficacité moindre (répression/suppression) peuvent néanmoins avoir une utilité agronomique suffisante et leur utilité en PFI est indiquée.

- http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/SerenadeMA.pdf

- Lignes directrices concernant l’efficacité des produits phytosanitaires, DIR2003-04

Selon les normes de l’ARLA, les produits très efficaces portent la mention « supprimer » en français ou « control » en anglais. Cependant, la dose homologuée ne confère pas une efficacité égale entre les produits, peu importe la note accordée par l’ARLA10.

Aucun produit biologique homologué n’est considéré à risque pour le développement de résistance. Ils sont tous admissibles en production biologique.

Bactéries antagonistes

Au Canada, trois bactéries antagonistes (Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas fluorescens et Pantoea agglomerans) ont été homologuées exclusivement pour la lutte contre le feu bactérien (Erwinia amylovora). Une quatrième bactérie (Bacillus subtilis) est homologuée pour réprimer différentes maladies, dont le feu bactérien. D’autres bactéries (ex. : Bacillus mycoides) sont en cours d’homologation. Ces bactéries ont différents modes d’action qui incluent l’activation des mécanismes de défense de la plante, la production de composés antibiotiques et la compétition pour occuper la fleur. Ces produits ne sont pas aussi efficaces qu’un simple traitement antibiotique bien ciblé. Il est possible d’augmenter l’efficacité des bactéries antagonistes dans une stratégie combinée avec la streptomycine.

BLIGHTBAN et BLOOMTIME : Pour des raisons commerciales, aucun de ces produits homologués n’est facilement disponible. Sauf exception (voir BLIGHTBAN A506), les produits à base de Pantoea et Pseudomonas doivent être maintenus congelés jusqu’à leur utilisation et ne peuvent être congelés plus d’une année. Ils ne doivent pas être utilisés à proximité de nouvelles plantations de conifères. L’utilisation combinée de Pantoea et Pseudomonas n’est pas recommandée. À l’exception des traitements avec BLIGHTBAN C9-1, aucun traitement de cuivre ne peut précéder ou suivre un traitement avec ces organismes puisque ces bactéries sont sensibles au cuivre. L’eau chlorée des municipalités n’affecte pas la viabilité des bactéries.

BLIGHTBAN A506 (Pseudomonas fluorescens, souche A506) : En plus de son efficacité pour réprimer le feu bactérien, P. fluorescens est un antagoniste des bactéries qui provoque la nucléation de la glace et peut parfois contribuer à diminuer les dommages de gel lorsque les traitements sont débutés avant le bouton rose. La souche A506 peut également réprimer certaines bactéries responsables du roussissement. Ces deux usages sont homologués aux États-Unis. La souche A506 peut tolérer un mois à 4 °C ou une semaine à la température pièce avant l’application.

BLIGHTBAN C9-1 (Nufarm, Pantoea agglomerans, souche C9-1) : Dans les tests, le C9-1 était toujours plus efficace que la souche E325.

BLOOMTIME BIOLOGICAL FD (NAP, Pantoea agglomerans, souche E325) : Incompatible avec les produits à base de cuivre. Dans certains tests américains, le produit n’a aucune efficacité11.

DOUBLE NICKEL LC (Bacillus amyloliquefaciens, souche D747, Certis) : Ce produit contient la bactérie ainsi que des produits de fermentation. Comme le Serenade, Double Nickel (DN) a un spectre d’usage large, mais d’efficacité limitée. En pomiculture, il est seulement homologué pour la lutte contre le feu bactérien. Il n’est pas efficace contre la tavelure. Il est compatible en mélange avec le cuivre (ex. : Cueva, oxychlorure). Le mélange avec le cuivre atténue la roussissure liée au cuivre12–14. Cependant, dans le cas des infections sur fleurs, l’effet du Double Nickel seul est variable4,11,15 et le mélange avec le cuivre n’augmente pas toujours l’efficacité du cuivre4,13,15. Des traitements réguliers du mélange Double Nickel et de cuivre (ex. : Cueva, 5 L/ha) à partir du stade chute des pétales atténue partiellement la propagation du feu12,16 en protégeant les pousses en croissance. Cependant, cet effet du mélange n’est pas confirmé dans tous les tests. Le consensus des chercheurs impliqués (réunion de 2019 à Traverse, Michigan) est que le produit n’est pas assez efficace pour être recommandé.

STARGUS (Marrone) (Bacillus amyloliquefaciens) : Très peu efficace contre la tavelure (Cornell 2020).

LIFEGARD (Bacillus mycoides, Certis) : (Selon l’étiquette 2024) Éliciteur des mécanismes de défense. Efficacité partielle et variable contre le feu bactérien sur pousses, la tavelure du pommier, le blanc, la suie-moucheture et possiblement la pourriture amère (hors étiquette). Applications régulières requises aux 7 à 14 jours à partir du stade de la chute des pétales et en rotation avec des traitements efficaces. Non recommandé pendant la floraison. Utilité non démontrée dans un programme PFI.

SERENADE MAX, ASO, ou OPTIMUM (Bacillus subtilis, Bayer) : Tous ces produits contiennent la souche QST 713 de la bactérie Bacillus subtilis, ainsi que ses produits de fermentation (lipopeptides), mais la concentration de la version « optimum » est plus élevée17. En plus de l’efficacité comme antagoniste du feu, Serenade Optimum a une certaine efficacité contre la tavelure17 et le blanc. Par contre, la tavelure n’apparaît pas sur l’étiquette de SERENADE ASO. Serenade n’est pas efficace contre les pourritures de fruit (ex. : pourriture amère), ou la suie-moucheture17. Vu l’efficacité limitée des produits à base de Bacillus, les formulations de SERENADE devraient être utilisées seulement en prévention, sous des pressions de maladie faibles et en rotation avec d’autres produits. Les formulations de SERENADE ne sont pas actuellement considérées utiles en PFI mais peuvent avoir une utilité dans un contexte de production biologique.

Levure antagoniste

La levure noire Aureobasidium pullulans est un champignon ubiquiste, c’est-à-dire qu’elle est présente partout et dans différents environnements (sol, air, eau). On la retrouve souvent sur la surface de différentes plantes, dont le pommier où elle survit comme épiphyte, sans affecter son hôte. Elle est néanmoins associée à certains problèmes de roussissure des fruits quand sa population est très élevée et que les conditions (cultivar, climat) favorisent la roussissure. Certaines souches de cette levure ont été sélectionnées pour leur efficacité contre différentes maladies du pommier, notamment contre le feu bactérien et les pourritures d’entrepôts. Le mode d’action de la levure pour réprimer le feu bactérien est complexe. La levure a peu d’effet sur la multiplication bactérienne. Cependant, une fois appliquée, la levure colonise la corolle de la fleur et empêche l’entrée des bactéries dans la plante (infection). La levure acidifie la fleur (naturellement à pH = 6), et abaisse son pH à 5, ce qui inhibe le mouvement bactérien (chimiotaxie) qui n’est actif que lorsque le pH est entre 5 et 8. Le tampon (acide citrique et tampon phosphate, pH = 4) en mélange avec la levure aide à abaisser le pH et agit en synergie. L’acide citrique (citrate18) a une efficacité réduite quand il est appliqué seul.

BLOSSOM PROTECT (Aureobasidium pullulans) : Ce produit a été homologué au Canada en 2013 comme alternative à l’utilisation des antibiotiques pendant la floraison pour réprimer le feu bactérien. Ilest incompatible en mélange avec la plupart des fongicides usuels19 et les traitements contre la tavelure doivent être faits en tenant compte de cette contrainte.

Contrairement à la mention de l’étiquette du produit, le mélange de Blossom Protect est néanmoins possible19 avec les fongicides suivants : le soufre (ex. : KUMULUS, mais pas la bouillie soufrée), les AP (ex. : SCALA, VANGARD) et certains SDHI (ex. : LUNA TRANQUILITY et FONTELIS, mais pas APROVIA) et certains moins puissants (ex. : KENJA). Les fongicides « incompatibles » (ex. : Bicarbonate, Captan, cuivre, folpan, fluazinam, etc.) peuvent néanmoins être utilisés un jour avant ou deux jours après un traitement avec BLOSSOM PROTECT sans nuire à l’efficacité. En gros, le tampon inclus avec le Blossom Protect peut « neutraliser » un fongicide appliqué la veille et permettre à la levure de s’installer. Cependant, une fois le Blossom Protect en place il faut laisser au moins 36 h pour permettre à la levure de s’installer avant d’appliquer un fongicide incompatible.

La streptomycine, Apogee, le chlorure de calcium, l’urée et la plupart des adjuvants peuvent être mélangés sans problème au Blossom Protect.

Les applications de Blossom Protect devraient être faites le soir pour éviter les périodes de température très élevées parce que la chaleur ralentit la levure (Kunz, comm. pers.). Comme le feu bactérien est également fortement ralenti par la chaleur (> 28 °C), le temps additionnel requis par la levure pour s’installer n’a pas de conséquence sur son efficacité.

Dose : Le texte de l’étiquette est tiré d’un modèle européen de dosimétrie (dose par hauteur de canopée) qui est différent du système américain. La dose suggérée par l’étiquette pour le mélange des deux composants (6 kg/ha de Buffer Protect NT + 1,5 kg/ha de Blossom Protect) est une recette qui peut être modifiée selon la taille des arbres. Pour des arbres de dimension « usuelle » (ex. : 60 % à 75 % de TRV), la dose suggérée par l’étiquette est appropriée. Pour des arbres plus gros (ex. : TRV de 100 %) il faudrait jusqu’à 15,75 kg/ha du tampon et 2,25 kg/ha de la levure. Pour des arbres plus petits, ajustez les quantités en maintenant la proportion entre le tampon et la levure. La nouvelle formulation (Buffer Protect NT, 2021) requiert moins de tampon, soit 6 kg/ha. Avec la nouvelle étiquette, la cuve doit toujours contenir quatre foisplus de tampon que de levure.

Une fois la dose fixée, le volume d’eau par hectare n’est pas un facteur déterminant. Contrairement à la mention de l’étiquette, il n’est pas nécessaire d’appliquer 500 ou 1000 L/ha de bouillie. Les applications peuvent être faites « en concentré » dans aussi peu que 180 L/ha (ou même moins) comme tous les traitements à bas volume, dans la mesure où la bouillie est agitée en permanence et que l’équipement le permet.

Le tampon doit être ajouté à la cuve avant la levure.

Quand les applications sont limitées à deux par année, cette levure n’engendre habituellement pas de roussissure sur les pommes. Des applications additionnelles en fin de floraison peuvent être problématiques20. Les poires à peau lisse sont plus sujettes à des problèmes de roussissure. Comme le mélange de Blossom Protect est acide (tampon), il ne doit pas être utilisé dans les blocs où du cuivre a été appliqué dans la semaine précédente car il y a alors risque d’augmenter la phytotoxicité du cuivre. De plus, comme Blossom Protect limite l’utilisation des fongicides durant la période florale, un traitement fongicide efficace contre la roussissure pourrait être requis dans les blocs sensibles où la levure est appliquée. Contrairement aux données publiées sur l’étiquette, le produit peut être conservé à moins de 8 °C (réfrigérateur) et être utilisé jusqu’à 30 mois après fabrication. Le produit peut également être congelé lors de l’achat (congélateur domestique) et il gardera son efficacité pendant plusieurs années, à condition qu’il ne subisse pas de cycle de gel/dégel (S. Kunz, comm. pers.).

Maximum deux traitements sur Golden, Jonagold et Idared. Sécuritaire jusqu’à quatre traitements sur la plupart des variétés tolérantes à la roussissure, incluant Gala.

Extraits de plantes

On trouve dans la littérature des références à différents extraits de plantes pour lutter contre les maladies du pommier. Certains de ces extraits sont homologués aux États-Unis, comme par exemple des extraits d’huiles essentielles (thym, etc.). Aucun de ces produits n’est très efficace et leur coût est la plupart du temps prohibitif. Cependant, il est possible qu’avec un tensioactif approprié, certains deviennent utiles (ex. : Thyme guard + Cohere4 ou Top film21). Ces extraits ne sont pas homologués au Canada. Seulement deux extraits de plantes sont homologués en pomiculture au Canada : l’ail et la renouée de Sakhaline.

BURAN (poudre d’ail) : L’ail a des propriétés qui peuvent s’avérer utiles pour réprimer certaines maladies comme le blanc, la suie-moucheture et la tavelure. Par contre, dans les tests comparatifs rendus publics, l’efficacité du fongicide BURAN était assez faible22,23. L’activité contre le blanc serait favorisée par l’ajout d’un surfactant non ionique (0,1 % v/v). Compte tenu de l’efficacité assez faible et du coût, le BURAN n’est pas actuellement considéré utile en PFI.

Regalia® Maxx (Reynoutria sachalinensis, 20 %) : La renouée de Sakhaline est un éliciteur des mécanismes de défense des plantes (voir cette section ci-dessous). Le Regalia n’a donc pas d’effet direct sur les agents pathogènes. Au Canada, le Regalia est homologué pour la répression partielle du blanc, des pourritures de fruits dues à Alternaria, du complexe suie-moucheture, de la pourriture blanche (Botryosphaeria dothidea) et de la pourriture amère (Colletotrichum). Ce produit n’a pas été testé sous nos conditions et les résultats d’efficacité publiés ailleurs ne permettent pas de conclure que ce produit est utile en PFI.

Vacciplant (Laminarin) : Effet marginal ou nul contre la tavelure et le feu bactérien (IRDA et Cornell24).

Virus bactériophages

Les virus de bactéries ne sont pas homologués au Canada mais sont à l’étude. Par exemple, le produit américain Fire Quencher est testé, mais n’est pas fiable en verger11.

Éliciteurs des mécanismes de défense et régulateurs de croissance

Certains produits agissent un peu comme des vaccins et activent les mécanismes de défense naturels du pommier. Cette activation n’est pas instantanée et il peut s’écouler jusqu’à deux semaines avant qu’un effet soit mesurable. De plus, leur efficacité, qui est toujours partielle, dépend de bonnes conditions d’absorption. Utilisés seuls, ces produits sont parfois assez efficaces pour réprimer le feu bactérien ou la tavelure quand la pression de la maladie est assez faible. Lorsqu’utilisés en mélange, ou dans le cadre d’un programme de traitements, ils peuvent augmenter l’efficacité quand la pression des maladies est élevée. Les produits dans cette catégorie comprennent actuellement des dérivés de la chimie des phosphonates (ex. : ALIETTE, PHOSTROL) qui ne sont pas nécessairement homologués pour réprimer les maladies, mais qui sont vendus comme engrais foliaire. Ils comprennent aussi le prohexadione-Ca (APOGEE), utilisé comme régulateur de croissance et pour lutter contre le feu bactérien et réprimer en partie la tavelure en été. D’autres éliciteurs sont homologués sur la pomme aux États-Unis (ex. : ACTIGARD (BION)). Ce dernier présente souvent une bonne efficacité contre le feu bactérien, mais les résultats contre la tavelure sont variables (essais PEPS, France).

Phosphonates

Les phosphonates sont des produits dérivés de l’acide phosphoreux (HPO(OH)2). Ils sont aussi connus sous le nom de phosphites ou alors d’acide phosphonique. Ils sont habituellement vendus sous forme de sels de sodium, potassium et ammonium, mais d’autres formes existent, notamment le phosphonate de calcium, zinc, silicium et cuivre25. Bien qu’ils contiennent du phosphore, ils ne doivent pas être confondus avec les engrais à base de phosphates. Les ions phosphites sont absorbés dans les plantes, mais ne sont pas impliqués directement dans la nutrition. Ils sont néanmoins éventuellement convertis en phosphates par certaines bactéries du sol. Cette forme particulière de phosphore a un effet direct sur certains agents pathogènes, mais également un effet éliciteur sur les mécanismes de défense des plantes. À cause de ces effets variés, ils ont un spectre d’efficacité vaste mais inégal. Leur action dans la pomme comprend une efficacité directe bien documentée sur la pourriture du collet, mais pas contre les spores de la tavelure26. Par contre, les phosphonates ont une efficacité partielle comme éliciteurs contre la tavelure25,26, le feu bactérien et la pourriture du cœur. Les phosphonates ont donc surtout une efficacité indirecte. En été, les phosphonates sont partiellement efficaces contre le complexe suie-moucheture et peuvent contribuer à diminuer la progression du feu bactérien, mais ne sont pas efficaces contre les pourritures estivales.

Les phosphonates les plus efficaces contre la tavelure (cuivre, silice, zinc et calcium)25 ne sont pas en usage commercial contre ces maladies.

Même s’ils sont classés par le FRAC (groupe 33), ces produits présentent un faible risque de résistance. Une fois absorbés par les racines ou les feuilles, ils sont véhiculés partout dans la plante. Ce sont les seuls produits avec à la fois une activité systémique acropétale (qui monte dans la plante) et basipétale (qui descend vers les racines). L’utilisation des phosphonates avec des surfactants (tensioactifs), des engrais foliaires ou des adjuvants qui augmentent l’absorption peut conduire à des réactions phytotoxiques. De même, les phosphonates utilisés de concert avec certains ions métalliques comme les fongicides à base de cuivre peuvent provoquer une trop grande absorption de ces métaux et conduire à une phytotoxicité. En été, les traitements avec des phosphonates peuvent provoquer une chlorose (jaunissement) foliaire. Les applications par temps très chaud (> 32 °C) peuvent causer des brûlures des fruits. Finalement, lorsque le pH de la bouillie appliquée est faible (pH < 5,5), les traitements en concentrés (< 500 L/ha) peuvent être phytotoxiques27.

Les phosphonates sont très persistants et des résidus peuvent être détectés dans les fruits plusieurs années après la dernière application sur l’arbre28. Selon les études, les applications réalisées avant le stade de la floraison n’occasionnent pas d’accumulation dans l’arbre et pourrait donc être une avenue intéressante29, mais les risques de résidus dans les fruits restent préoccupants30. Finalement, certaines formulations contiennent de l’azote, qui n’est pas recommandé en été31. Pour ces raisons, leur utilisation en PFI est sujette à controverse. Les phosphonates sont interdits en production biologique32.

ALIETTE WDG (fosétyl-aluminium) : Fongicide de la compagnie Bayer. Ce produit est le premier homologué de la famille des phosphonates. C’est le seul produit de cette catégorie qui soit actuellement homologué au Canada comme fongicide sur le pommier. Il est homologué contre la pourriture du collet et la tache vésiculeuse de la pomme, mais cette maladie, qui est surtout restreinte à quelques cultivars dont Mutsu, Jonagold et Golden, est absente au Québec et n’est pas décrite dans ce guide.

PHOSTROL (Phosphites monobasique et dibasique de sodium, de potassium et d’ammonium. 53,6 %) : Homologué contre la suie-moucheture.

Régulateurs de croissance

Le prohexadione de calcium est un régulateur de croissance qui inhibe la synthèse des gibbérellines. Il était à l’origine surtout utilisé pour son efficacité à ralentir la croissance végétative, ce qui réduit les besoins de taille et favorise la coloration et la qualité des fruits. Par ailleurs, cette molécule est aussi un éliciteur des mécanismes de défense qui a pour effet de réduire la sévérité du feu bactérien sur pousse, l’incidence de la tavelure du pommier33 et également la roussissure sur fruits. Les produits à base de prohexadione-Ca doivent être appliqués sur des pousses en croissance et doivent être bien absorbés pour agir. Les traitements sont généralement recommandés à la floraison, mais peuvent cependant commencer plus tôt, au bouton rose ou même après la floraison selon l’objectif visé. Tant que le feuillage est fonctionnel au moment du traitement, une application après la récolte a des effets mesurables le printemps suivant34.

Sur les jeunes arbres en croissance, une seule application au stade bouton rose peut réduire les risques de feu bactérien et de point amer, sans compromettre la croissance qui reprendra au cours de l’été35,36. Les applications après la fleur peuvent cependant augmenter les risques de point amer.

La dose d’emploi est très variable selon la vigueur et la dimension des arbres. L’effet sur le feu bactérien commence à des doses faibles alors que le contrôle de vigueur requiert des doses plus élevées. Il est donc possible de tirer bénéfice du régulateur de croissance pour lutter partiellement contre le feu bactérien sur des jeunes arbres (deux à cinq ans)37 sans nuire à la croissance.

Dose par application du régulateur de croissance Apogee ou Kudos:

| DIMENSION | VIGUEUR FAIBLE* | VIGUEUR MOYENNE | VIGUEUR ÉLEVÉE |

| Gros arbres (100 % TRV) | 625 g/ha | 810 g/ha | 1350 g/ha |

| Arbres nains (67 % TRV) | 420 g/ha | 540 g/ha | 900 g/ha |

*Effet partiel contre le feu bactérien sans effet notable sur la croissance31 ou pour les traitements débutant au bouton rose28.

Comme pour la plupart des produits phytosanitaires, le volume d’application n’est pas déterminant. Le prohexadione-Ca est efficace même lorsque le volume de bouillie appliqué à l’hectare est faible (traitements en concentré)35.

Le pH optimal de l’eau de pulvérisation doit être entre 4 et 5,538. L’eau alcaline et/ou à forte teneur en calcium nuit à l’absorption du produit. Le produit sera absorbé par la plante en deux heures quand l’eau est acidifiée, mais peut prendre jusqu’à huit heures quand l’eau est alcaline38.

En présence de calcium dans l’eau, l’ajout de sulfate d’ammonium (ratio 1:1, ex. : 1 kg sulfate d’ammonium pour 1 kg de Apogee) restaure l’activité39. Les étiquettes précisent que l’ajout d’Agral 90 (0,5 mL/L) peut améliorer l’efficacité lorsque les conditions ne sont pas propices à l’absorption. Les applications de calcium (ex. : chlorure de calcium) devraient être décalées quelques jours après l’application du prohexadione-Ca.

Le prohexadione-Ca est efficace sur les poiriers40 et sur les pommiers mais n’est pas toujours homologué sur les deux cultures, selon les pays. La dose requise est un peu plus élevée sur poiriers40, mais les doses élevées peuvent légèrement réduire le retour à la fleur. Apogee/Kudos permet de réduire fortement la présence des fleurs secondaires qui sont les plus à risque pour le feu bactérien. Ce régulateur rend l’éclaircissage plus difficile et il faut en tenir compte pour le contrôle de charge. Finalement, l’étiquette recommande de ne pas appliquer APOGEE sur le cultivar Empire41 parce qu’il pourrait provoquer la formation de liège ou le fendillement des fruits. Il y est également mentionné que le produit peut réduire le rendement et la qualité du cultivar Cortland. Les essais réalisés au Québec et en Ontario n’ont pas permis d’observer de problèmes, mais les traitements effectués sur ces cultivars devraient être faits avec précaution sur des surfaces limitées.

Traitement d’urgence contre le feu bactérien : Dans les blocs où des symptômes de feu bactérien sur fleurs viennent d’apparaître (symptômes frais, avant qu’ils virent bruns), il est possible de limiter la propagation du feu42 en débutant dès que possible un programme de deux traitements à la dose maximale homologuée.

Produits commerciaux : Deux formulations commerciales sont disponibles. À peu près rien ne distingue les formulations, cependant, des différences mineures d’efficacité sont possibles.

- APOGEE : (BASF). Prohexadione de calcium (27,5 %).

- KUDOS : (Bartlett). Prohexadione de calcium (27,5 %).

Stérilisation de surface

Les produits générateurs de peroxyde peuvent tuer rapidement les bactéries et les spores de champignons à la surface des feuilles, mais offrent peu de rémanence et leur efficacité est donc restreinte dans le temps. Cette approche est efficace, mais les feuilles ou les fleurs traitées peuvent être rapidement colonisées à nouveau.

OXIDATE : Admissible en production biologique. Partiellement efficace contre le feu bactérien, la tavelure et contre le blanc. Compatible en mélange avec le soufre, le captan, la plupart des pesticides et engrais foliaires. Cependant, Oxidate est acide en solution et est donc incompatible dans les mélanges alcalins. Les mélanges avec les ions métalliques comme le cuivre peuvent être instables.

Références

- Avila, L., Dunne, E., Hofmann D & Brosi, B.J. Upper-limit agricultural dietary exposure to streptomycin in the laboratory reduces learning and foraging in bumblebees. Proc. Biol. Sci. 289:20212514. (2022).

- Philion, V. & Joubert, V. Effect of dose rate, spray volume, tractor speed, and their interaction on the efficacy of streptomycin for the management of fire blight. Plant Dis. Manag. Rep. 14:PF029. (2019).

- Luepschen, N.S., Parker, K.G. & Mills, W.D. Five-year study of fire blight blossom infection and its control in New York. Cornell Univ. Agri. Exp. Station. (1961).

- Cox, K.D., Villani, S.M., Ayer, K. & Tancos, K.A. Evaluation of bactericide and chemical regulator programs for the management of fire blight on ‘Idared’ apples in NY, 2015. Plant Dis. Manag. Rep. 10:PF014. (2016).

- Regna, P.P., Wasselle, L.A. & Solomons, I.A. The stability of streptomycin. J. Biol. Chem. 165:631. (1964).

- Shaffer, W.H. & Goodman, R.N. Compatibility of streptomycin with some fungicides and insecticides. Plant Dis. Report. 48:180‑18 (1964).

- Étiquette de Streptomycin 17. Clean Crop. EPA 34704-577.

- Parker, K.G., Fisher, E.G. & Mills, W.D. Fire blight on pome fruits and its control. NY State College of Agri. (1956).

- Philion, V. Trials to optimize the use of biological products and other solutions for season long fire blight suppression in Canadian orchards. (2010).

- Philion, V., Joubert, V., Trapman, M. & Stensvand, A. Physical Modes of Action of Fungicides Against Apple Scab: Timing is Everything, but Dose Matters. Plant Dis. Internet Sci. Soc. (2023).

- Yoder, K.S., Cochran, A.E., Royston, W.S. & Kilmer, S.W. Fire blight control and phytotoxicity by biopesticides on Gala apple. Plant Dis. Manag. Rep. 10:PF026. (2016).

- Yoder, K.S., Cochran, A.E., Royston, W.S., Kilmer, S.W., Borden, M.A. & Repass, J.K. Shoot blight suppression, fruit finish, and summer disease control by Cueva and Double Nickel on Gala apple. Plant Dis. Manag. Rep. 8:PF023. (2014).

- Yoder, K.S., Cochran, A.E., Royston, W.S. & Kilmer, S.W. Fire blight blossom blight and fungal disease suppression and fruit finish effects by coppers and Blossom Protect. Plant Dis. Manag. Rep. 9:PF020. (2015).

- Yoder, K.S., Cochran, A.E., Royston, W.S., Kilmer, S.W. & Kowalski, A. Fire blight blossom blight test on Idared apple. Plant Dis. Manag. Rep. 12:PF036. (2018).

- Yoder, K.S., Cochran, A.E. & Royston, W.S. Early season timing of MasterCop for fire blight suppression on Idared apple, 2014. Plant Dis Manag Rep. 9:PF008. (2015).

- Yoder, K.S., Cochran, A.E., Royston, W.S. & Kilmer, S.W. Shoot blight suppression, summer disease control, and fruit finish by post-bloom applications on Gala apple. Plant Dis. Manag. Rep. 9:PF018. (2015).

- Lalancette, N., Blaus, L. & Feldman, P. Evaluation of Serenade Optimum and Lime-Sulfur for Disease Management in Organic Apple Orchards. Fruit Notes. 82:9‑ (2017).

- Sands, D.G. & McIntyre, J.L. Citrate and tartrate sprays for reduction of Erwinia amylovora and Pseudomonas syringae. Plant Dis. Report. 61:823‑82 (1977).

- Compatibility of Boni Protect®, Boni Protect® forte, Blossom ProtectTM or Botector® with plant protection agents, plant strengtheners, fertilizers or additives. Bio-Ferm. (2017).

- Rosenberger, D. Adjusting spray programs to suppress fruit russet and minimize phytotoxicity risks for apples. N. Y. Fruit Q. 22:3‑ (2014).

- Cox, K.D., Ayer, K. & Kuehne, S. Evaluation of bactericide programs for the management of fire blight on « Gala » apples in NY. Plant Dis. Manag. Rep. 11:PF003. (2017).

- Philion, V. & Joubert, V. Evaluation of fungicides for different spray timings, rates, and spray volumes to control apple scab. Plant Dis. Manag. Rep. 10:PF023. (2016).

- Philion, V. Intégration du bicarbonate de potassium contre les maladies du pommier. MAPAQ. Rapport No.: IRDA-1-14-AD24. (2017).

- Aćimović, S.G., Meredith, C., Raskonda, D. & Lam, K. Evaluation of Stargus, Vacciplant, Cevya, Excalia, Miravis and Luna Sensation for apple scab control. Plant Dis. Manag. Rep. 15. (2021).

- Hailey, L.E. & Percival, G.C. Comparative Assessment of Phosphite Formulations for Apple Scab (Venturia inaequalis) Control. Arboric. Urban. For. 40. (2014).

- Felipini, R.B., Boneti, J.I. & Katsurayama, Y. Apple scab control and activation of plant defence responses using potassium phosphite and chitosan. Eur. J. Plant Pathol. 145:929‑9 (2016).

- Cowgill, W.P., Oudamans, P., Ward, D. & Rosenberger, D. Not understanding phytotoxicity can damage your bottom line. Fruit Notes. 78:15‑ (2013).

- Malusà, E. &Tosi, L. Phosphorous acid residues in apples after foliar fertilization: results of field trials. Food Addit. Contam. 22:541‑54 (2005).

- Kelderer, M., Matteazzi, A. & Casera, C. Degradation behaviour of potassium K-phosphite in apple trees. Ecofruit Internet Weinsberg, Germany. 59‑ (2008).

- Smith, J., Walter, M., Campbell, R.E. & Turner, L. Can phosphorous acid be used to control Neonectria ditissima in New Zealand grown apples? Z. Plant Prot. 72:117‑122. (2019).

- Philion, V. La fertilisation sans nuire à la phytoprotection. Réseau-pommier: production fruitière intégrée. (2019).

- Organic production systems Permitted substances lists. Gouv. du Canada. (2015).

- Spinelli, F., Rademacher, W., Sabatini, E. & Costa, G. Reduction of scab incidence (Venturia inaequalis) in apple with prohexadione-Ca and trinexapac-ethyl, two growth regulating acylcyclohexanediones. Crop Prot. 29:691‑69 (2010).

- Greene, D.W. Carryover Effects of Prohexadione-calcium on Apples. HortScience American Soc. for Hort. Sci. 40:1340‑1342. (2005).

- Cox, K.D. & Donahue, D. New registered uses for Apogee. Scaffolds fruits J. 27. (2018).

- Cox, K.D. & Wallis A. Using Prohexadione-Calcium before bloom for fire blight management. Scaffolds fruits J. 28. (2019).

- Cooley, D.R., Autio, W.R., Clements, J.M. & Cowgill, W.P. An Annual Fire Blight Management Program for Apples: An update. Fruit Notes. 80:29. (2015).

- Rademacher, W. & Kober, R. Efficient Use of Prohexadione-Ca in Pome Fruits. Eur. J. Hortic. Sci. 68:101‑10 (2003).

- Byers, R.E., Carbaugh, D.H. & Combs, L.D. Prohexadione-calcium suppression of apple tree shoot growth as affected by spray additives. HortScience. 39:115‑11 (2004).

- Rademacher, W., Van Saarloos, K. & Garuz Porte, J.A. Impact of prohexadione-Ca on the vegetative and reproductive performance of apple and pear trees. Eur. J. Hortic. Sci. 69:221‑22 (2004).

- Schupp, J.R., Robinson, T.L., Cowgill, W.P. & Compton, J.M. Effect of water conditioners and surfactants on vegetative growth control and fruit cracking of Empire apple caused by prohexadione-calcium. HortScience. 38:1205‑1209. (2003).

- Philion, V. & Joubert, V. Use of a growth regulator (prohexadione-Ca) and summer pruning as post symptom rescue treatments following a fire blight infection during bloom. Plant Pathol. 1‑12. (2021).

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.