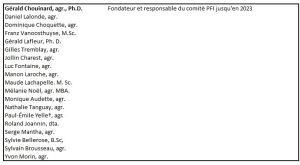

Auteur de la première édition : Laurence Tétreault-Garneau, Isabelle Turcotte, Gérald Chouinard et Francine Pelletier

Auteures de la mise à jour 2024 : Laurence Tétreault-Garneau et Vicky Filion

Dernière mise à jour par les auteures : 22 octobre 2024

Mention légale : cette fiche offre un résumé d’articles de lois, de règlements et de normes qui touchent la production pomicole. L’information présentée est donnée à titre indicatif et n’a aucune valeur légale. La version intégrale des lois et des règlements est disponible sur les sites suivants :

Liens généraux des lois et règlements

Loi sur les produits antiparasitaires

Cette loi canadienne, et son règlement du même nom, vise à protéger la santé et la sécurité humaines, de même que l’environnement, en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire, tels que les herbicides, les insecticides, les acaricides et les fongicides. Elle régit tout ce qui touche au processus d’homologation des pesticides, à leur manipulation, utilisation, fabrication, importation et exportation ainsi qu’à leur stockage et distribution. Cette loi est appliquée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Elle est responsable de l’homologation des pesticides, de leur réévaluation ainsi que de la promotion de la lutte antiparasitaire durable. C’est donc cet organisme qui traite les demandes d’homologation des nouveaux produits et réévalue les pesticides déjà sur le marché afin de s’assurer qu’ils répondent toujours aux normes en vigueur. L’ARLA examine également les demandes d’extension des homologations comme l’ajout d’autres cultures ou de ravageurs aux étiquettes de produits déjà homologués.

Notons qu’en juin 2022 a pris fin un examen ciblé de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), dont le but était de déterminer si des modifications législatives sont nécessaires, afin d’appuyer les efforts de l’ARLA visant à moderniser et renforcer le système de réglementation, ceci dans le processus plus large de transformation de L’ARLA. Ce processus de transformation vise principalement à renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement, à améliorer la transparence et l’accès aux informations et données concernant les pesticides et à accroître l’utilisation des données du monde réel et des conseils indépendants.

Des consultations ont donc eu lieu afin de recueillir l’avis des différentes parties prenantes (associations de fabricants de pesticides, utilisateurs, ONG, provinces et territoires, membres de la communauté universitaire, grand public, etc.) sur la nécessité d’apporter des modifications à la LPA. Pour obtenir des renseignements plus complets sur les points de vue et informations recueillis, vous pouvez consulter la Consultation sur le renforcement de la protection de la santé et de l’environnement: Examen ciblé de la Loi sur les produits antiparasitaires.

On y propose, entre autres, de passer d’une évaluation des pesticides en continu plutôt qu’aux 15 ans, et de clarifier ce qui a trait aux limites maximales de résidus (LMR) des fruits et légumes produits au Canada ou importés. Ainsi, cette consultation s’étant terminée récemment, des changements à la LPA sont potentiellement à prévoir une fois les travaux et analyses complétés.

En vertu de cette loi, il est interdit d’utiliser un pesticide qui n’est pas homologué au Canada pour la culture ou l’organisme ciblé ou d’utiliser un pesticide de manière non conforme aux indications contenues sur l’étiquette.

L’étiquette

L’étiquette des pesticides est la première source d’information officielle. Il est donc très important de toujours lire l’étiquette des produits avant de les employer afin de se conformer à la loi. La version française de l’étiquette peut parfois différer de la version anglaise à cause de la traduction. En cas de doute, il est probablement plus sage de se référer à la version anglaise.

Voici les informations qui apparaissent sur l’étiquette d’un produit :

- matière active et concentration;

- type de préparation (ex. : liquide, poudre);

- instructions sur l’utilisation du produit (espèces visées, dose, nombre de traitements maximums, restrictions d’utilisation, );

- équipement de protection individuelle (ÉPI) à porter lors de la manipulation;

- délai de sécurité (période d’attente entre l’application et le retour au champ);

- délai d’attente avant la récolte;

- instructions sur la manutention du produit et sa conservation;

- zone tampon sans pesticide adjacente à une zone sensible (ex. : lacs, zones résidentielles);

- données toxicologiques;

- instructions pour les premiers soins.

Il est possible de consulter les étiquettes de tous les pesticides homologués au Canada via l’outil offert par l’ARLA.

Il est également possible de consulter les différentes informations trouvées sur les étiquettes des produits via le site québécois SAgE pesticides. On y présente de façon visuelle tous les différents éléments retrouvés sur l’étiquette (tels que décrits dans la liste ci-dessus), mais on y retrouve également plusieurs autres informations telles que les indices de risques pour la santé et l’environnement (IRS et IRE), ainsi que différentes façons d’avoir accès à l’information (recherche par culture, matière active ou produit commercial, par exemple).

La Trousse d’information sur les pesticides : pour protéger l’environnement et la santé humaine du MAPAQ regroupe aussi plusieurs informations en lien avec cette loi, allant des risques des pesticides à leur entreposage, en passant par le registre des interventions phytosanitaires et le réglage des pulvérisateurs.

Loi sur les pesticides

Cette loi québécoise précise la Loi canadienne sur les produits antiparasitaires pour le Québec et s’étend à toutes les activités de distribution, de vente, d’entreposage, de transport et d’utilisation de pesticides ainsi qu’aux contenants et équipements employés pour ces différentes activités. Les deux principaux objectifs de cette loi sont, d’une part, d’éviter ou d’atténuer les atteintes à l’environnement et à la santé et, d’autre part, de réduire et de rationaliser l’usage des pesticides. Le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides et le Code de gestion des pesticides, décrits ci-après, précisent les modalités de la Loi sur les pesticides. Les municipalités ont également le pouvoir d’établir une réglementation plus poussée, principalement quant à l’utilisation des pesticides en milieu urbain (qui concerne souvent les activités d’entretien des espaces verts ainsi que les corridors de transport d’énergie), en tenant compte de leurs particularités locales et en s’assurant que les dispositions qu’elles appliquent sont conciliables avec le règlement sur les permis et le code de gestion mentionnés plus haut.

En 2018, le Code de gestion des pesticides et le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides ont été modifiés pour intégrer les justifications et prescriptions agronomiques. Celles-ci sont maintenant nécessaires pour acheter et appliquer un pesticide de la classe 3A ou un pesticide de la classe 1 à 3 contenants de l’atrazine, du chlorpyrifos, du clothianidine, de l’imidaclopride ou du thiaméthoxame. En pomiculture, les pesticides qui étaient parfois utilisés et qui contenaient ces matières actives ne sont plus homologués (février 2023). La liste des noms commerciaux des pesticides visés par une justification agronomique est disponible. Plus d’information sur les prescriptions agronomiques est aussi disponible. Le site de l’Ordre des agronomes offre aussi des informations sur les justifications et prescriptions agronomiques.

Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Ce règlement oblige les entreprises et les individus concernés qui vendent ou qui utilisent des pesticides à détenir un permis ou un certificat selon leur type d’activité. Il exige aussi que les titulaires de permis tiennent des registres d’achat, de vente et d’utilisation des pesticides. Pour obtenir un certificat il faut d’abord avoir réussi un examen lié au secteur d’activité de l’entreprise. Voir les Examens prescrits ou reconnus pour la certification relative à la vente ou à l’utilisation de pesticides pour obtenir plus d’information.

Une formation non obligatoire peut être suivie afin d’acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de l’examen (voir la fiche sur la Formation sur l’utilisation sécuritaire de la machinerie, des équipements et des pesticides).

L‘Union des producteurs agricoles (UPA) offre aussi des formations sur le sujet.

On peut se procurer les permis et les certificats auprès du Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Un permis est valide 3 ans et un certificat, 5 ans. Pour plus de détails sur les permis et les certificats ainsi que sur les types d’examens requis pour les obtenir, consultez : Certificat pour la vente et l’utilisation de pesticides.

Il existe plusieurs catégories et sous-catégories de permis et de certificats requis selon le type d’activité et les produits utilisés (classes de pesticides). Le certificat est délivré à une personne physique (un individu), tandis que le permis est délivré à une entreprise (soit une entreprise individuelle, une société de personnes ou une personne morale). Le certificat est requis pour vendre ou exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides, mais également pour offrir de vendre ou d’exécuter des travaux d’application de pesticides. Un producteur agricole doit être titulaire d’un certificat.

Le tableau suivant présente les cas s’appliquant le plus souvent au domaine pomicole et basé sur le Guide de référence du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (version 2023):

| CATÉGORIE D’UTILISATEUR |

CERTIFICAT ET/OU PERMIS REQUIS |

| APPLICATION DE PESTICIDES |

| Applicateur à forfait |

Certificat CD (application de pesticides) requis pour les pesticides des classes 1 à 4 |

| (pour autrui et contre rémunération) |

CD5 application pour extermination avec applicateur certifié |

| CD8 pour une personne physique qui fait une application en vergers et qui travaille pour une entreprise avec permis C8 |

| CD11 autres cas d’application* |

| Entreprise offrant le service à forfait |

Permis C ** (travaux rémunérés) requis pour les pesticides des classes 1 à 4 |

| (personne morale ou physique qui embauche l’applicateur à forfait) |

C1 pour les applications par aéronef avec pilote certifié CD1 |

| C5 application pour extermination avec applicateur certifié CD5 |

| C8 pour les applications sur les terres cultivées avec applicateur certifié CD8 |

| C11 autres cas d’application * |

| Agriculteur |

Certificat E (certificat d’agriculteur pour l’application de pesticides) requis pour les pesticides des classes 1 à 3A |

| (pour l’achat et l’utilisation de pesticides) |

E1 si l’entreprise est enregistrée au MAPAQ (carte de producteur) |

| dispensé de l’obligation d’être titulaire d’un permis |

E2 certificat de simple agriculteur |

| Doit être titulaire d’un certificat de catégorie E : • l’agriculteur, quant aux travaux d’application de pesticides qu’il exécute, sans en faire commerce, à des fins agricoles, principalement sur les terres qu’il cultive, dans les bâtiments d’élevage qu’il exploite ou dans un boisé de ferme; • la personne autorisée à agir en son nom (par exemple, un membre de sa famille) ou son employé; • la personne qui assume la surveillance des activités sur les lieux où elles sont accomplies |

| VENTE DE PESTICIDES |

| Vente en gros |

Permis et certificat A requis pour les pesticides des classes 1 à 5 |

| (personne physique ou morale qui effectue l’offre ou la vente de pesticides à des fins de revente) |

| Vente au détail |

Permis et certificat B pour les pesticides de classes 1 à 4 |

| (personne physique ou morale qui effectue l’offre ou la vente de pesticides à des fins d’utilisation) |

B1 pour les pesticides des classes 1 à 3A |

|

B2 pour les pesticides de classe 4 |

* par exemple, application d’un régulateur de croissance des plantes sur des denrées alimentaires en entrepôt, comme pour contrôler une maladie physiologique telle l’échaudure de la pomme)

** Le titulaire d’un permis de catégorie C peut également exercer, à l’égard d’une sous-catégorie correspondante à son permis, les activités visées par le permis de catégorie D.

Note : Le travailleur autonome qui se fait engager sur une ou plusieurs exploitations agricoles ou forestières doit détenir un certificat, mais n’a pas à détenir de permis.

L’organigramme Permis ou certificat relatif à la vente de pesticides ou aux travaux comportant l’utilisation de pesticides peut également aider à vous guider au niveau du type de permis ou de certificat à obtenir selon l’activité réalisée.

Classe de pesticides

En vertu de ce règlement, la classification des pesticides au Québec est effectuée selon cinq niveaux de risques pour l’environnement et la santé. Plus le risque est élevé, plus les exigences sont restrictives. Les exigences les plus sévères s’appliquent à la classe 1 et s’atténuent progressivement pour les autres classes. Le tableau suivant est tiré du Guide de référence sur le règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides.

Classe 1

Tout pesticide qui est exempté de l’homologation (par exemple utilisé à des fins expérimentales) ainsi que tout pesticide constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants : aldicarbe, aldrine, chlordane, dieldrine, endrine ou heptachlore. Aucun pesticide homologué en pomiculture ne fait partie de cette classe et les travaux comportant l’utilisation d’un produit renfermant les ingrédients actifs listés ici doivent obtenir une autorisation ministérielle, en vertu de l’article 298 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE, voir la fiche sur La protection de l’environnement et la loi).

Classe 2

Pesticide à usage restreint qui n’est pas spécifiquement rattaché à la classe 1 ou à la classe 3 et dont le contenant porte la mention du terme RESTREINT (sur une étiquette ou une inscription, ou encore qui est accompagné d’un document portant cette mention).

Les produits antiparasitaires sont désignés « RESTREINTS » compte tenu de leurs risques sanitaires ou environnementaux et il est prévu de faire paraître des renseignements supplémentaires sur l’étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d’emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs (Règlement sur les produits antiparasitaires, art. 5). La classe 2 comprend seulement des pesticides à usage restreint, mais ne les comprend pas tous. Par exemple, ceux qui entrent dans la catégorie 1 ou 3 n’appartiennent pas à la classe 2.

Classe 3

Tout pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à une autre classe et dont le contenant porte l’un des termes « COMMERCIAL », « AGRICOLE » ou « INDUSTRIEL » (sur une étiquette ou sur une inscription, ou qui est accompagné d’un document portant cette mention). La grande majorité des pesticides utilisés en pomiculture appartient à cette classe. On y compte plus de 3700 produits homologués au Canada, dont environ 1000 sont vendus au Québec.

Il existe également une classe 3A qui, à partir du 1er janvier 2025, regroupe toute semence d’avoine, de blé, de canola, de maïs fourrager, de maïs-grain, de maïs sucré, d’orge ou de soya enrobée d’un insecticide qui n’est pas un biopesticide.

Classe 4

Tout pesticide qui n’est pas spécifiquement rattaché à une autre classe et dont le contenant porte la mention « DOMESTIQUE » (sur une étiquette ou sur une inscription, ou qui est accompagné d’un document portant cette mention) ainsi que tout pesticide pour la pelouse mélangé ou imprégné à un fertilisant, sauf un mélange compris dans la classe 3.

Les produits entrant dans la catégorie DOMESTIQUE sont ceux qui sont principalement distribués au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation. Règle générale, les produits domestiques qui ne sont pas de la classe 5 appartiennent à la classe 4 (regroupe des produits présentant plus de risques pour l’utilisateur). On retrouve entre autres dans la classe 4 des produits vendus sous forme concentrée, en format de plus d’un kg ou d’un litre (sauf les biopesticides), certains répulsifs à animaux et les préservateurs du bois.

Classe 5

Un pesticide dont le contenant porte la mention « DOMESTIQUE » (sur une inscription ou une étiquette) et qui présente certaines particularités : mis en marché sous une forme prête à l’emploi, dans un format de moins d’un litre ou 1 kg et visant uniquement des fonctions précises, comme par exemple un appât à fourmis, certains répulsifs à animaux ou chasse-moustiques.

Code de gestion des pesticides

Le Code de gestion des pesticides (CGP) impose des normes encadrant l’usage des pesticides (distribution, vente, fabrication, entreposage, transport et utilisation) afin de mieux prévenir les risques que ces produits suscitent pour la santé des êtres humains et des espèces vivantes ainsi que les impacts sur l’environnement.

Le CGP est entré en vigueur en 2003. Il a été modifié en 2018 principalement au regard des exigences en milieu agricole, en 2020 relativement aux digues et aux barrages et en 2022 relativement à l’agriculture pratiquée en littoral (voir à la fin de cette fiche). Le Guide de référence du Code de gestion des pesticides (publié en 2024) présente les normes sur l’usage des pesticides.

Voici résumées les principales dispositions du code s’appliquant aux pesticides utilisés en production pomicole :

En tout temps :

Il est interdit d’appliquer un pesticide à des fins agricoles (article 30) :

- dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide, ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci.

Notons que quelques exceptions peuvent s’appliquer dans le cas de milieux humides cultivés conformément à certains articles du REAFIE. Voir plus bas dans la fiche les informations concernant la culture en littoral (article 88.1).

- dans un fossé et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.

La distance d’éloignement à respecter relativement à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide se mesure horizontalement à partir de la limite du littoral. La distance relative au fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci.

Avec les pulvérisateurs à jet porté ou pneumatique, la distance d’éloignement se mesure différemment selon la direction de la pulvérisation: si la pulvérisation est faite en direction du cours d’eau, la distance se mesure horizontalement de la limite du littoral jusqu’à la limite du patron de pulvérisation effectif, limite définie à la moitié de l’arbre traité, au centre du tronc; si la pulvérisation est faite dos au cours d’eau, la distance d’éloignement se mesure horizontalement de la limite du littoral jusqu’au pulvérisateur, soit jusqu’à la première buse qui pulvérise.

Schéma montrant la mesure de la distance d’éloignement (source : Guide de référence du Code de gestion des pesticides).

Articles 15, 35 et 50 :

- Il est interdit d’entreposer ou de préparer un pesticide dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci.

- Il est interdit d’entreposer, de préparer ou d’appliquer un pesticide à moins de 100 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) ou d’un site de prélèvement d’eau destiné à la production d’eau de source ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées.

- Il est interdit d’entreposer, de préparer ou d’appliquer un pesticide à moins de 30 m d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3 au sens du paragraphe 3 de l’article 51 du RPEP ou de tout autre site de prélèvement d’eau souterraine.

Quelques exceptions s’appliquent, consultez les articles afin de savoir si certaines s’appliquent à votre situation.

La distance d’éloignement se mesure horizontalement de la limite du littoral jusqu’aux murs extérieurs du lieu d’entreposage. La distance d’éloignement à respecter relativement à un site de prélèvement d’eau se mesure du lieu d’entrée de l’eau jusqu’aux murs extérieurs du lieu d’entreposage. Consultez l’article pour plus de détails.

Selon le RPEP (également abordé dans la ), on compte trois types de catégories de prélèvements en eau :

Catégorie 1 : un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence;

Catégorie 2 : un prélèvement d’eau effectué pour desservir :

- le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;

- tout autre système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence;

- le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d’enseignement, un ou des établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable.

Catégorie 3 : un prélèvement d’eau effectué pour desservir :

- le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;

- le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable;

- tout autre système alimentant 20 personnes et moins.

Pour obtenir plus d’information sur les catégories de prélèvement du RPEP, vous pouvez consulter le Guide d’application du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, R35.2) – Chapitre VI Protections accordée aux prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire articles 50 à 75 et 96 à 100.

De plus, pour l’entreposage :

- Les pesticides doivent être entreposés dans un endroit sécuritaire – c’est-à-dire un endroit où les conditions ambiantes (température, humidité, précipitations, etc.) n’altèreront ni le pesticide ni son contenant ou son étiquette et de façon à éviter qu’il ne se répande dans l’environnement (article 5).

- Si la quantité de pesticides non préparés et non dilués entreposée pour plus de 15 jours dépasse 100 kg ou 100 L, l’entrepôt doit posséder un aménagement de rétention,par exemple une dalle de béton munie de rebords ou toute autre structure permettant de retenir et de récupérer des pesticides en cas de déversement et d’éviter la contamination de l’environnement. Cette exigence ne s’applique toutefois pas à des pesticides entreposés pour 15 jours ou moins (article 18).

- Le lieu d’entreposage ne doit pas être situé à l’intérieur d’une zone inondable, sauf sous certaines conditions très précises (articles 16 et 17).

- Celui qui entrepose, prépare ou charge un pesticide doit disposer, sur le lieu d’entreposage, de l’équipement ou du matériel adéquat pour faire cesser sans délai une fuite ou un déversement de pesticides et pour procéder au nettoyage (article 20).

- Les numéros de téléphonedes services suivants doivent être affichés bien en vue près du lieu d’entreposage (article 21) :

- Centre antipoison du Québec : 1-800-463-5060

- Urgence-Environnement Québec : 1-866-694-5454

- Centre canadien d’urgence transport de Transports Canada (CANUTEC) : 1-888-226-8832, 613-996-6666 (ou *666 pour un téléphone cellulaire)

- Service de police et service d’incendie de la municipalité

- Direction régionale du MELCCFP

Un modèle de l’affiche réglementaire à mettre à l’entrée du lieu d’entreposage des pesticides est disponible ici et un exemple est aussi inclus dans le document L’entreposage des pesticides de La Trousse d’information sur les pesticides du MAPAQ.

Pour la préparation des pesticides :

- La préparation ou l’application d’un pesticide doit s’effectuer conformément aux instructions du fabricant inscrites sur l’étiquette de ce pesticide. En cas de conflit entre une instruction et une disposition du Code de gestion des pesticides, la plus contraignante s’applique (article 36). Ainsi, dans le cas où l’on souhaite faire un mélange en cuve, l’étiquette du produit doit contenir un énoncé qui permet ce mélange.

- Le système de remplissage du réservoir du pulvérisateur doit être conçu de façon à empêcher le retour du pesticidevers la source d’approvisionnement en eau. Ceci signifie que le tuyau utilisé pour le remplissage ne doit pas tremper dans la bouillie à moins d’utiliser une valve antiretour ou d’emmagasiner l’eau dans un réservoir auxiliaire (article 37).

Pour l’application des pesticides :

- Celui qui applique un pesticide doit, au moment de son application, s’assurer qu’aucune personne autre que celle participant à l’application ne soit présente sur le lieu d’application et ne soit exposée au pesticide (article 40).

- L’agriculteur qui exécute, à des fins agricoles, des travaux comportant l’application d’un pesticide de classe 1 à 3A doit tenir un registre comportant les renseignements suivants : coordonnées, date, raison de l’application, nom du titulaire du certificat et numéro du certificat, identification de la parcelle et superficie, nom du produit et ses ingrédients actifs, quantité utilisée, numéro d’homologation en vertu de la Lois sur les produits antiparasitaires (LPA). L’agriculteur doit conserver le registre visé pour une période de 5 ans suivant la date de la dernière inscription (article 86.2).

La Trousse d’information sur les pesticides mentionnée plus haut dans cette fiche comprend également une fiche sur le registre des interventions phytosanitaires, qui inclut des liens vers différents modèles pouvant être utilisés.

Par ailleurs, l’article 52 du Code de gestion des pesticides (CGP) est très important à connaître en pomiculture, puisqu’il concerne les applications effectuées avec des pulvérisateurs à jet porté. Voici le résumé des différentes obligations et informations que l’on y retrouve :

- Les applications faites avec un pulvérisateur à jet porté,tel qu’utilisé en verger, ou à assistance pneumatique, doivent s’effectuer à plus de 30 m d’un immeuble protégé lorsque la pulvérisation s’effectue en direction de cet immeuble et à plus de 20 m d’un immeuble protégé lorsque la pulvérisation s’effectue dos à cet immeuble.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, dans les situations suivantes :

- si le pulvérisateur est à rampe horizontale muni d’un jet de pulvérisation dirigé vers le bas ou muni d’un tunnel de pulvérisation, ou encore si l’application est faite par pulvérisateur à dos;

- si l’application du pesticide est effectuée par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou à la demande de l’un d’eux.

Pour l’application de l’article 52, on entend par immeuble protégé* (article 1 du CGP) :

- À l’intérieur du périmètre d’urbanisation : tout terrain bâti (que le bâtiment serve d’habitation ou non), sauf s’il est en zone industrielle.

- Hors du périmètre d’urbanisation : un des bâtiments listés ci-dessous ainsi qu’une bande de 30 m au pourtour de ce bâtiment si elle appartient au propriétaire du bâtiment :

- bâtiment servant d’habitation sauf s’il est situé dans une aire forestière et s’il est habité de façon périodique;

- bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes ou des animaux (de compagnie ou d’élevage);

- tout autre bâtiment administratif ou commercial;

- un établissement d’hébergement touristique. Sont considérés comme unités d’hébergement touristique les établissements comportant un lit, une chambre, une suite, un appartement, ainsi qu’une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper.

La bande de 30 m au pourtour de l’immeuble protégé se mesure à partir des murs extérieurs d’un des bâtiments mentionnés ci-haut (et non en son centre).

Schéma montrant la bande d’éloignement requise autour d’un immeuble (source : Guide de référence du Code de gestion des pesticides).

- À l’intérieur et hors du périmètre d’urbanisation, l’immeuble protégé se définit également comme le terrain:

- d’un centre récréatif, de loisirs, sportif ou culturel;

- d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;

- d’un établissement de camping (prêt à camper ou sites pour camper constitués d’emplacements fixes pouvant accueillir tentes, VR, incluant des services);

- d’un parc municipal ou d’une plage publique;

- d’un club de golf;

- d’une réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel;

- d’un parc créé en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

*Pour confirmer si l’immeuble protégé est situé en périmètre urbain ou hors du périmètre urbain, référez-vous à votre MRC ou municipalité.

Comment calculer la distance à respecter conformément à l’article 52?

Noter que la présence d’une route municipale ne réduit pas la distance à respecter.

- Si la pulvérisation se fait en directionde l’immeuble protégé (rangs parallèles à l’immeuble), la mesure est prise à partir de la limite de l’immeuble protégé jusqu’à la moitié de l’arbre traité (centre du tronc). Dans ce cas, une distance de 30 m doit être respectée.

Schéma de la distance à respecter lors d’une pulvérisation face à un immeuble (source : Guide de référence du Code de gestion des pesticides).

- Si la pulvérisation est effectuée dos (en direction opposée) à l’immeuble protégé, la mesure est prise à partir de la limite de l’immeuble protégé jusqu’au pulvérisateur, à la buse la plus rapprochée de l’immeuble. Dans ce cas, une distance de 20 m doit être respectée.

- Si la pulvérisation s’effectue de façon perpendiculaire à l’immeuble protégé, l’article 52 ne s’applique pas, mais SEULEMENT si la pulvérisation est arrêtée lorsqu’on arrive en bout de rang (les buses des deux côtés du pulvérisateur sont fermées lors du virage), sinon les mêmes distances d’éloignement s’appliquent.

Mesures transitoires relatives à l’article 52 du Code de gestion des pesticides

Pour les producteurs agricoles qui ne peuvent se conformer aux exigences actuelles de l’article 52, des mesures transitoires sont prévues. Ces mesures permettent de réduire les distances d’éloignement à respecter dans les cas suivants :

Selon la combinaison de ces différents éléments, on obtient une réduction de la dérive variant de 50 à 90 %, laquelle permet une réduction des distances d’éloignement à respecter de 10 m à 20 m pour les vergers (excluant les vergers de pommiers standards).

Pour connaître les conditions pour vous prévaloir de ces mesures transitoires ainsi que les équipements admissibles à une réduction des distances d’éloignement, vous pouvez consulter la note d’instructions ainsi que le document qui l’accompagne sur le site du MELCCFP.

Pour les techniques et équipements admissibles, consultez le document du Ministère sur les Techniques et équipements admissibles à une réduction des distances d’éloignement prévues à l’article 52 du Code de gestion des pesticides par rapport aux immeubles protégés.

Pour déposer un plan de réduction, vous pouvez aussi contacter les Producteurs de Pommes du Québec.

Garderies et établissements scolaires

Une distance d’éloignement de 30 m doit être respectée en tout temps à partir de la limite du terrain d’une garderie ou d’un établissement scolaire (article 50 du CGP) lorsque le pesticide est appliqué avec un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique. Cette distance reste la même, que l’application soit effectuée à l’intérieur ou hors du périmètre d’urbanisation, ou selon qu’elle s’effectue en direction de ces établissements ou dos à ceux-ci. De plus, dans ce cas, le recours à des techniques, des équipements ou des mesures permettant de diminuer la dérive des pesticides ne permet pas de réduire les distances prévues.

Agriculture en littoral

L’agriculture en littoral consiste en la culture du sol ou le pâturage des animaux sur une superficie qui est située en tout temps ou en partie dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau. Une superficie est susceptible de se retrouver dans le littoral si elle est fréquemment inondée (à n’importe quel moment de l’année, peu importe la durée) par la crue d’un lac ou d’un cours d’eau, soit environ une année sur deux. En 2022, le Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral est entré en vigueur. Ce régime vise à protéger davantage les rives et les littoraux des lacs et des cours d’eau et détermine les conditions exigées des exploitants agricoles qui souhaitent poursuivre la pratique de l’agriculture en littoral.

Alors, conformément à l’article 30 du CGP (indiqué plus haut) l’application d’un pesticide à des fins agricoles est interdite dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide, ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci. Le nouvel article 88.1 stipule que cette interdiction est levée pour la culture d’une superficie admissible à une déclaration de conformité et déclarée conforme au moins 30 jours avant le début de toute activité sur cette superficie, auquel cas, elle doit respecter des conditions de réalisation minimales relatives à la végétation, aux pesticides et aux matières fertilisantes. Plus de détails et schémas sont disponibles dans le Guide de référence du Code de gestion des pesticides dans l’article 88.1.

Pour en savoir davantage

Guide de référence sur le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Guide de référence sur la Loi sur les pesticides

Étiquetage des mélanges en cuve : Document d’orientation de l’ARLA – Canada.ca

Agriculture en littoral | Gouvernement du Québec

Distances d’éloignement à respecter lors de l’entreposage, de la préparation et de l’application de pesticides à des fins agricoles

Pour plus d’informations sur l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires, consultez l’ARLA aux coordonnées suivantes :

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)

Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire

2720, promenade Riverside

Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Téléphone : 613-736-3799

Ligne sans frais : 1-800-267-6315

Courriel : pmra.info-arla@hc-sc.gc.ca

Site web : www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/pmra-arla/index-fra.php

Les risques des pesticides pour la santé et l’environnement

Comme mentionné plus haut dans cette fiche, il est possible d’obtenir un complément d’information à jour sur les pesticides (toxicité, risques pour la santé et l’environnement, pratiques de gestion rationnelle et sécuritaire, étiquettes, etc.) en consultant le site québécois SAgE pesticides à www.sagepesticides.qc.ca.

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.