Auteurs de la première édition : Daniel Cormier, Yvon Morin et Gérald Chouinard

Auteurs de la mise à jour 2023: Daniel Cormier et Stéphanie Gervais

Dernière mise à jour par les auteurs : 16 mai 2024

Voyez le carpocapse sur YouTube! La capsule vidéo de sept minutes dresse un portrait du ravageur, montre ses caractères distinctifs, identifie les conditions qui influencent son développement, et vous plonge dans l’action du dépistage et des méthodes d’intervention recommandées en production fruitière intégrée.

Description et comportement

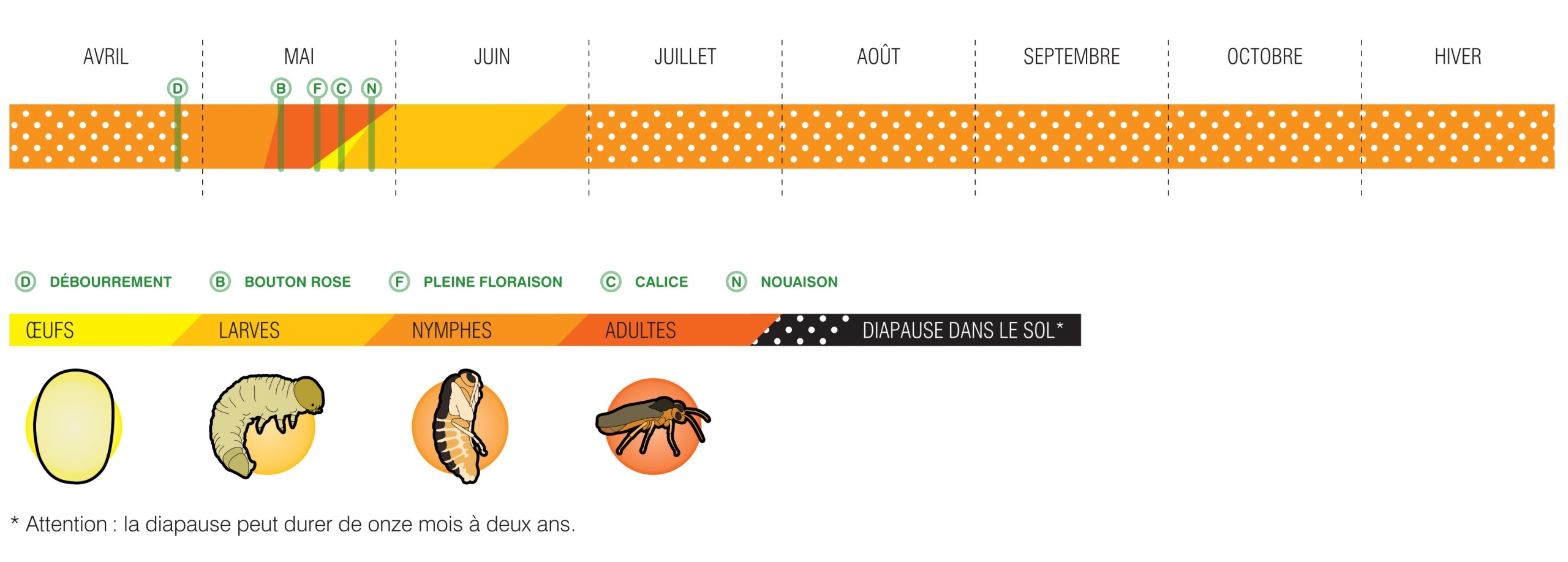

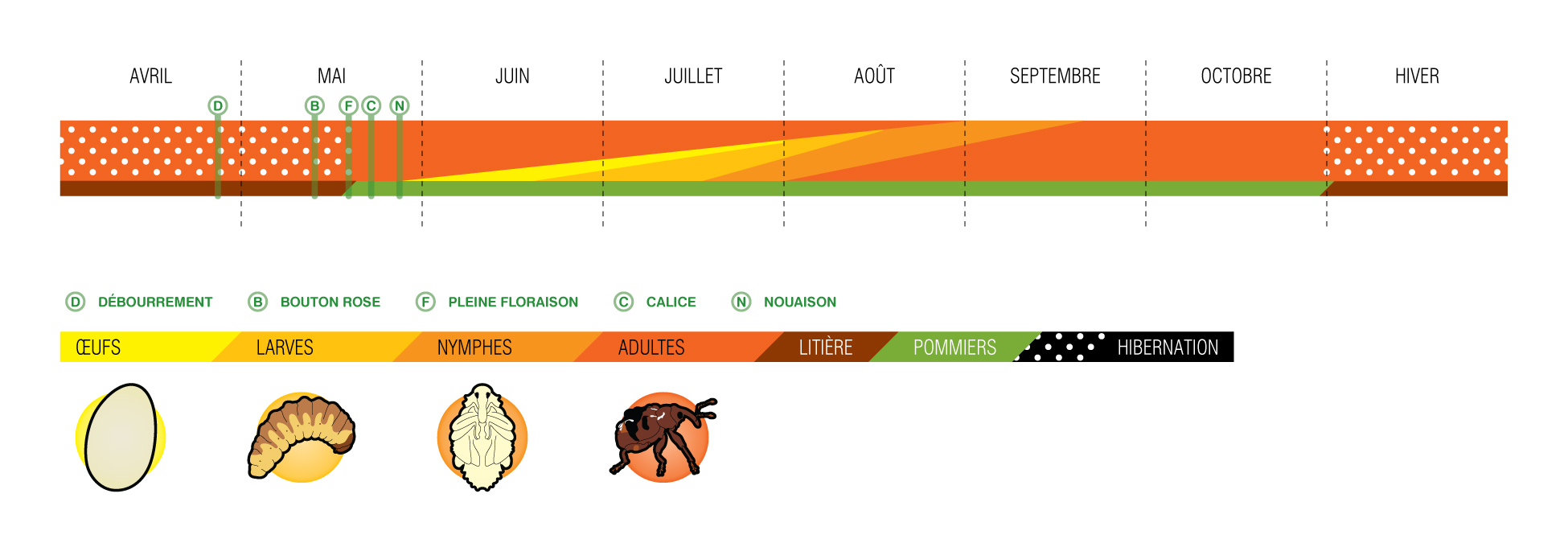

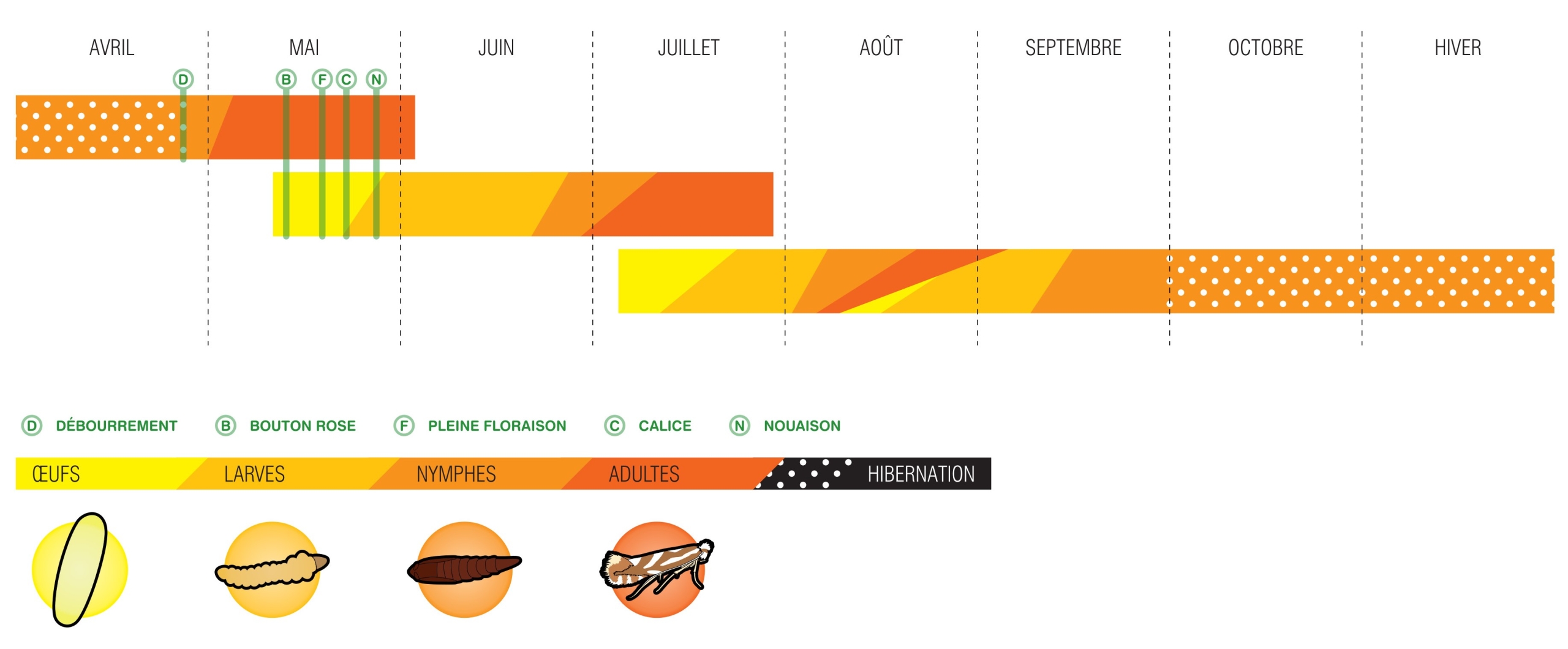

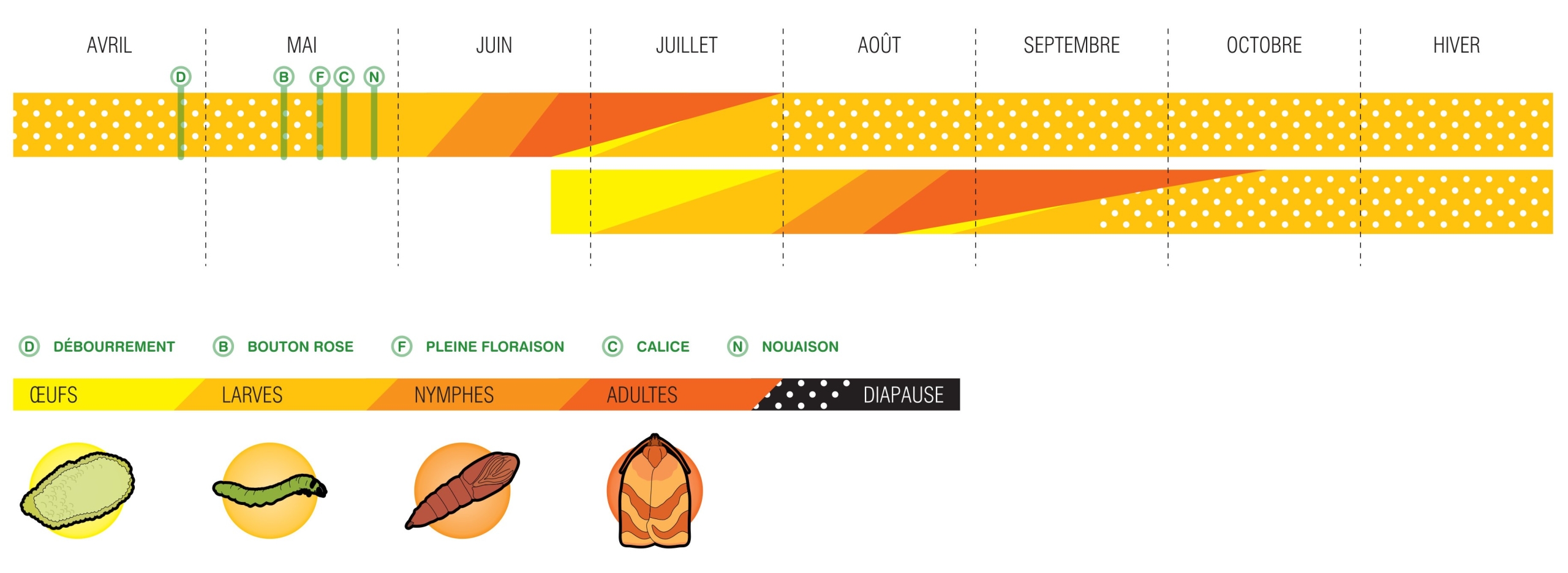

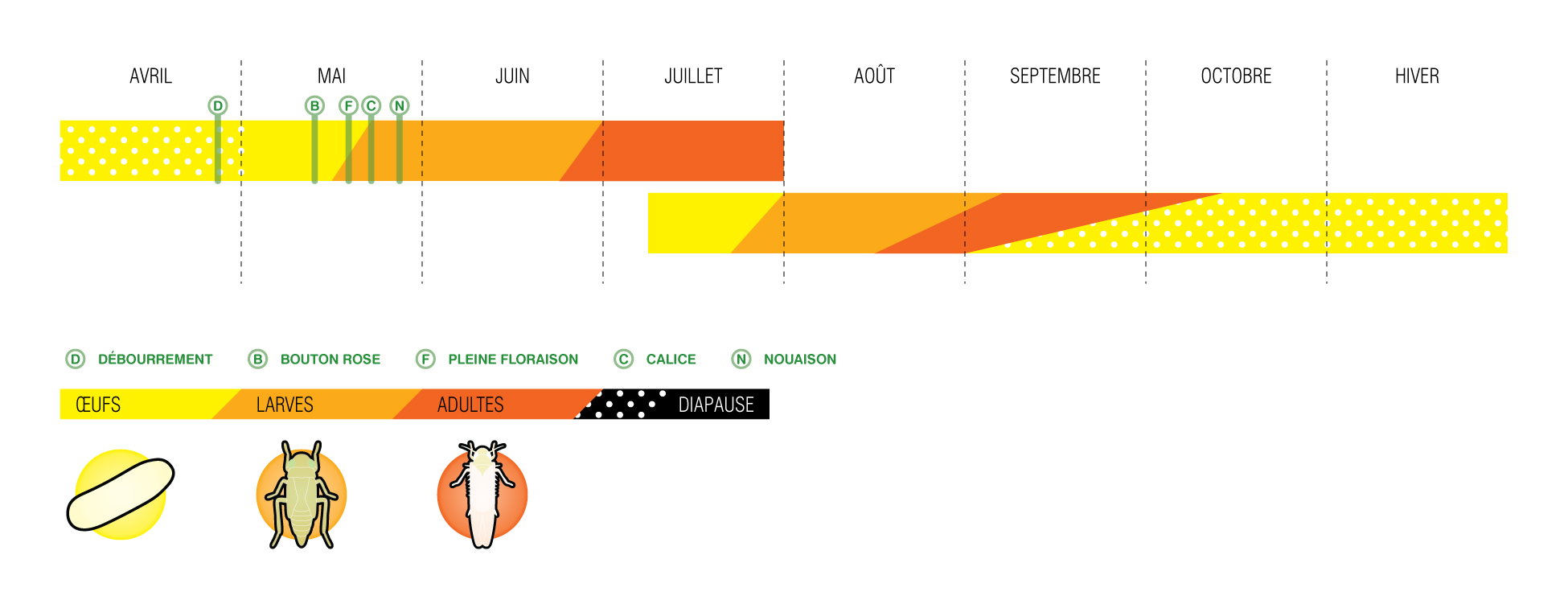

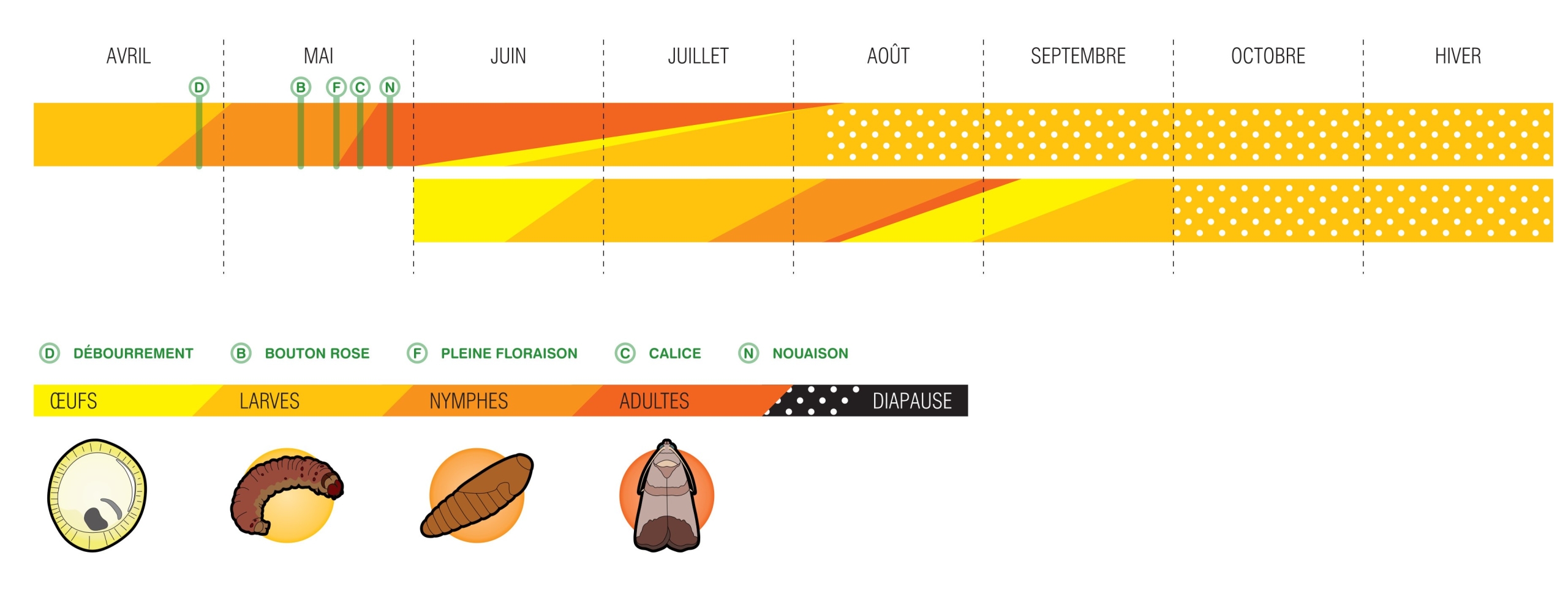

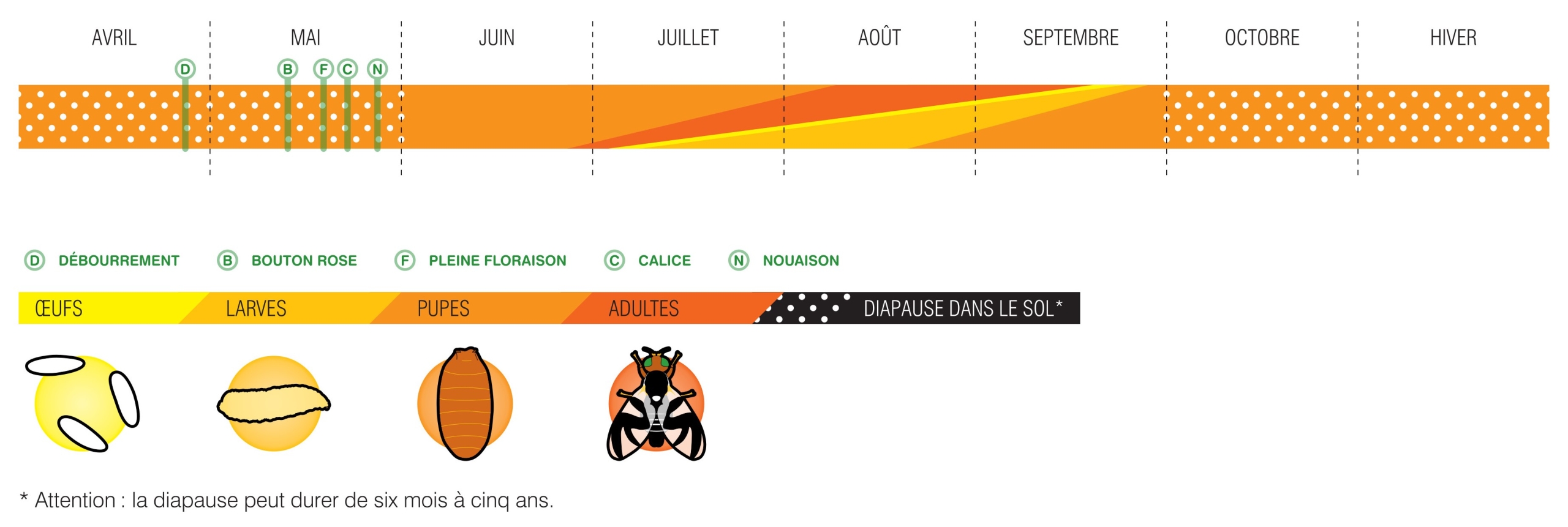

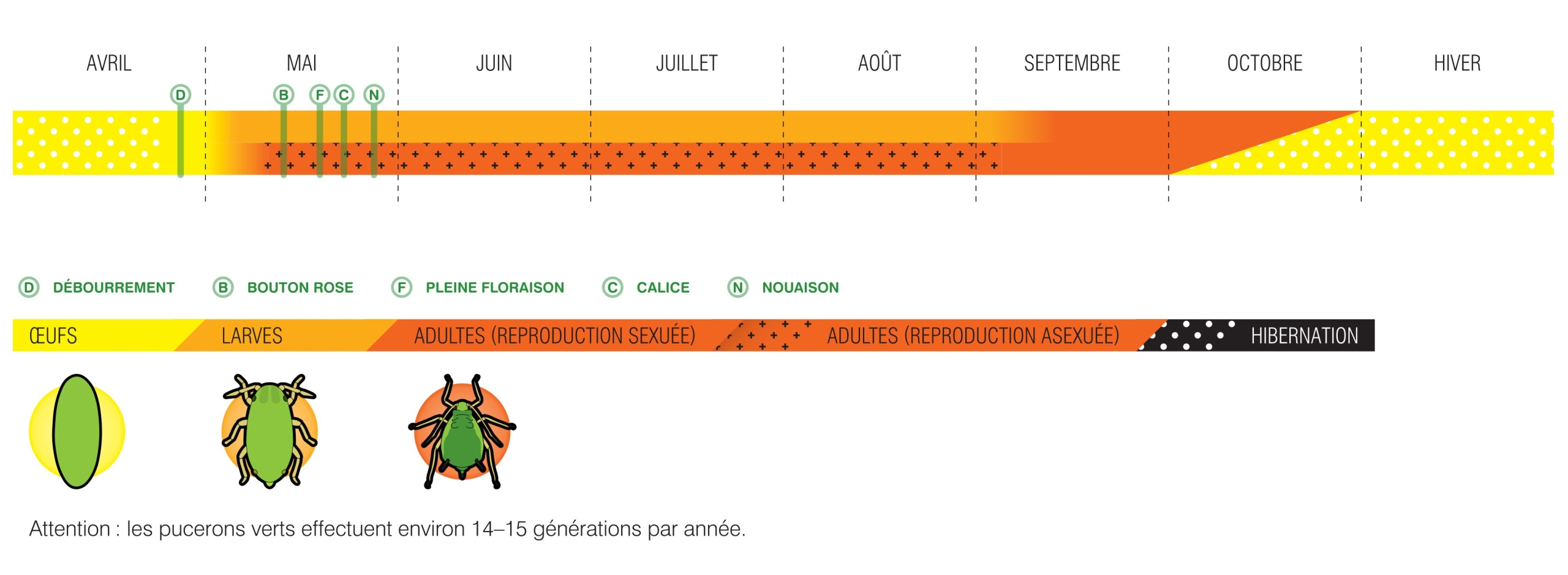

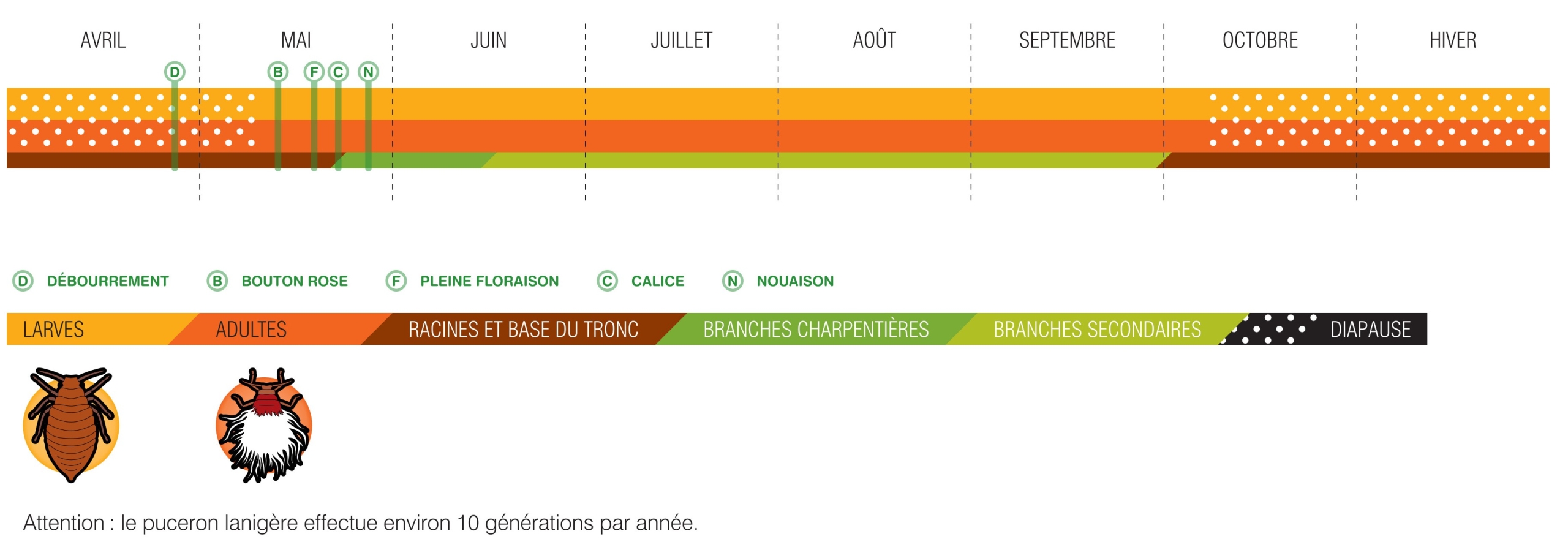

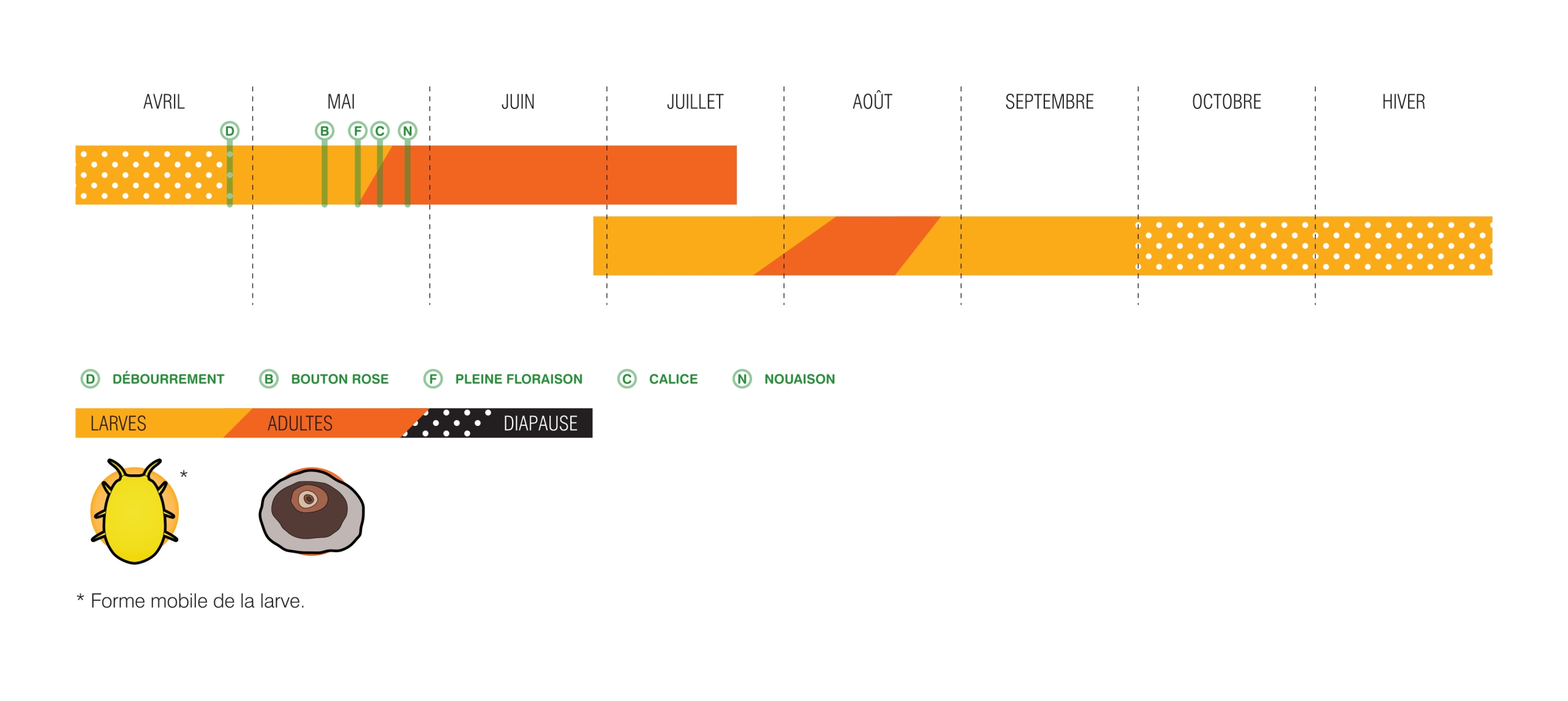

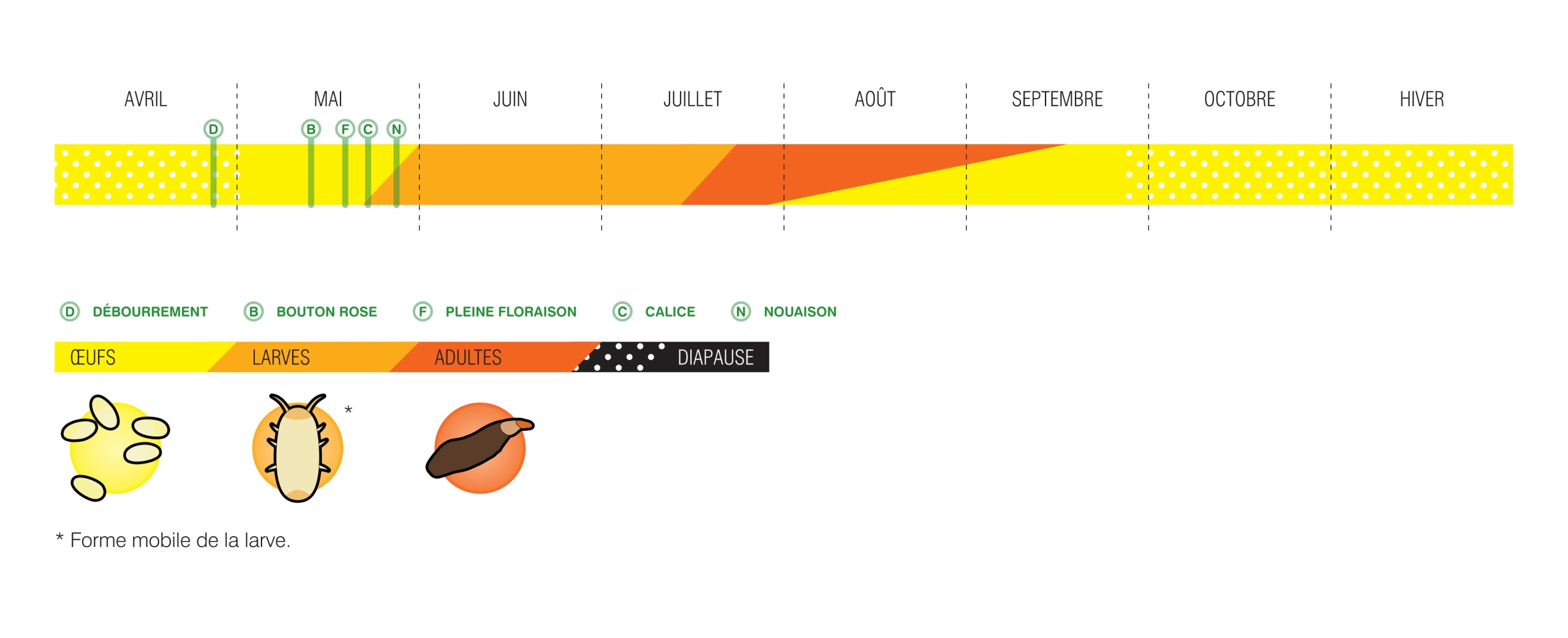

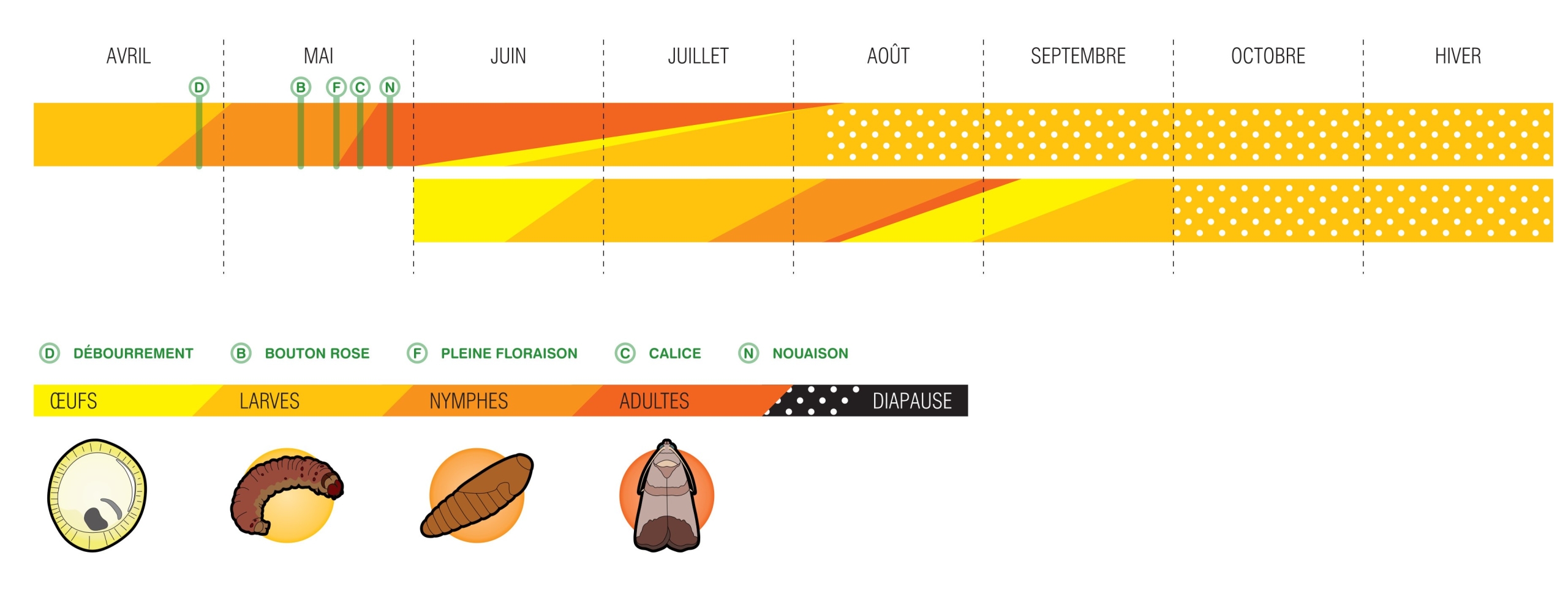

Le carpocapse (Cydia pomonella) est non seulement un ravageur primaire en PFI, c’est présentement l’insecte ravageur numéro 1 des vergers de pommiers. En vergers commerciaux, des adultes de carpocapse peuvent être trouvés à partir de la floraison jusqu’à la fin septembre, mais l’activité la plus intense est observée entre la mi-juin et la fin juillet.

Le carpocapse complète une génération par année et certains individus auront une deuxième génération lors de saisons chaudes ou dans des régions plus chaudes. Cet insecte passe l’hiver au dernier stade larvaire dans un cocon logé sous l’écorce du tronc et c’est entre 30 et 60 cm du sol qu’on en trouve le plus grand nombre. Les larves se transforment en chrysalides entre la mi-avril et la fin mai et les premiers adultes émergent durant la floraison. En verger commercial, la majorité des adultes de première génération émergent entre la mi-juin et la mi-juillet, alors que les adultes de deuxième génération sont principalement observés en août.

Ce sont des papillons faciles à reconnaître. Ils mesurent 12 mm et sont de couleur grise et brune. Les ailes antérieures portent d’étroites lignes transversales et sont marquées à leur extrémité d’une tache brune entourée de deux raies bronzées à reflet métallique.

Adulte du carpocapse de la pomme (source : Franz Vanoosthuyse).

Quelques jours après leur émergence les adultes sont prêts à s’accoupler, ce qu’ils feront si la température est supérieure à 12 °C durant la période crépusculaire, mais particulièrement dans les premières heures après le coucher du soleil. La femelle est prête à pondre environ deux jours après l’accouplement, si la température est supérieure 14 °C durant la période crépusculaire (quelques heures avant et après le coucher du soleil). La ponte sera accentuée si la température est plus chaude (optimum autour de 25 °C) et si les conditions sont peu ou pas venteuses durant cette période.

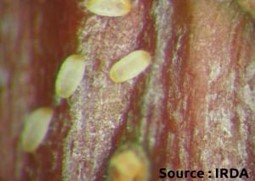

Chaque femelle, dont la durée de vie est d’environ deux semaines, peut pondre une centaine d’œufs localisés principalement sur la face supérieure des feuilles et sur les fruits, s’ils sont présents. Ces œufs, d’environ 1 mm de diamètre, blancs et aplatis, vont éclore après une période de 9 jours (à une température moyenne de 20 °C) à 18 jours (à une température moyenne de 15 °C), soit après accumulation de 88 degrés-jours base 10 °C (DJ10).

Larve émergeant d’un œuf (source : IRDA).

Aux premiers stades larvaires, les larves sont blanches avec une tête noire. Elles prennent graduellement une couleur rose au fur et à mesure qu’elles se développent et elles atteignent 13 à 19 mm à leur plein développement, au cinquième stade. Le développement complet dans le fruit nécessite une accumulation moyenne de 320 DJ10, soit environ un mois sous des températures de saison.

Les larves se laissent ensuite tomber au sol et se dirigent vers le tronc du pommier, les branches principales ou les branches charpentières. Elles s’y tissent un cocon épais et soyeux. Une proportion de ces larves entrera en diapause alors que d’autres continueront à se développer pour former la seconde génération.

Larve du carpocapse de la pomme (source : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ).

La seconde génération d’adultes émerge des chrysalides en août et en septembre. Lorsque les interventions contre la première génération ont été efficaces, les niveaux de population de cette deuxième génération sont généralement moins importants. Toutefois, lors de longues saisons chaudes, la proportion d’adultes de deuxième génération est souvent plus importante. De plus, il a été observé qu’une seconde génération plus élevée serait liée à une apparition plus hâtive des dégâts en saison.

Les larves de deuxième génération se nourrissent de pommes jusqu’à ce qu’elles atteignent leur dernier stade, soit entre la fin août et le mois d’octobre. Elles quittent alors les fruits pour se cacher sous l’écorce des pommiers et s’entourer d’un cocon pour passer l’hiver. Au printemps suivant, ces larves deviennent des chrysalides, puis des adultes, qui émergeront à partir de la floraison.

Cycle de vie du carpocapse de la pomme (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Dommages

Ce sont les larves qui endommagent les pommes et les poires en se nourrissant de la chair du fruit, creusant des tunnels souvent jusqu’au cœur. Les points d’entrée des jeunes chenilles à la surface du fruit sont marqués par des amas d’excréments secs brun-rougeâtres caractéristiques, semblables à de la sciure de bois. Parfois confondu avec le dégât secondaire de l’hoplocampe qui apparaît en juin, le dégât du carpocapse apparaît plus tard en juillet.

Dégât causé par une jeune larve; généralement présence d’excrément sec (source : IRDA).

Dégât causé par une larve âgée; présence d’excrément sec (source : Audrey Charbonneau, IRDA et Gaëlle Charpentier, Agropomme).

Estimation du risque

Historique de dommages

L’historique de dommages est une donnée essentielle pour estimer le risque, pour deux raisons :

- Premièrement, il n’existe actuellement pas de consensus parfait au Québec sur les seuils d’intervention à utiliser.

- Deuxièmement, les seuils sont basés sur la présence de larves, d’adultes ou de dégâts, et ne permettent pas d’intervenir efficacement contre les œufs.

Si pour quelque raison vous ne pouvez vérifier l’historique de dommages du carpocapse dans votre verger, vous pouvez l’estimer à partir de la situation qui prévaut dans les vergers de votre entourage immédiat, ou de votre région.

Seuils d’intervention basés sur les captures d’adultes dans les pièges à phéromones :

La méthode générale de dépistage de ce ravageur est décrite au tableau-synthèse Dépistage par piège à phéromone de la fiche Grilles de dépistage pour les verger . La méthode et le seuil d’intervention associé différeront toutefois si un programme de confusion sexuelle est en place contre cet insecte dans le verger, tel que décrit ci-après. Pour en savoir plus sur la confusion sexuelle, voir plus bas à la section « Stratégies d’intervention ».

Vergers n’utilisant pas la confusion sexuelle : Le piège Multi-Pher 1 appâté de la phéromone standard Trécé est utilisé pour dépister le carpocapse de la pomme. Les pièges devront être installés dans les vergers conformément aux bonnes pratiques de PFI (voir la fiche sur les Méthodes de dépistage recommandées en PFI) et relevés hebdomadairement de la floraison jusqu’à la fin août. Pour les vergers avec antécédents de dégâts, placez de 1 à 3 pièges, ou paires de pièges, par section de 12 ha de verger. Si des paires sont utilisées, considérez uniquement les captures des 3 pièges ayant capturé le plus d’adultes. Pour les autres vergers, utilisez un piège par verger. Des seuils d’intervention ont été déterminés pour chacune des générations de carpocapses. À noter qu’il n’existe pas de consensus parfait sur ces seuils pour le carpocapse. Les seuils d’intervention sont les suivants :

- Si les captures de première génération (mi-mai à mi-juillet) dépassent 10 adultes par piège par semaine pendant deux semaines consécutives, le risque est accru.

- Si les captures de deuxième génération (début août à fin septembre) dépassent 15 à 20 adultes par piège pour un site avec historique de dommages, et 25 à 30 captures par piège pour un verger sans historique de dommages, par semaine pendant deux semaines consécutives, le risque est accru.

Vergers sous confusion sexuelle : Les pièges Multi-Pher 1 et la phéromone standard Trécé, tels qu’utilisés habituellement pour dépister le carpocapse de la pomme (voir méthode décrite ci-haut), peuvent servir à évaluer l’efficacité de la lutte par confusion sexuelle dans le verger. Toutefois, pour estimer l’activité des carpocapses dans les vergers sous confusion sexuelle, on utilise plutôt les pièges Delta et un second type d’appât (Pherocon® CM-DA COMBO™). Cet appât consiste en un mélange d’une concentration élevée de la phéromone sexuelle du carpocapse et d’un ester de poires et cette combinaison attire à la fois les mâles et les femelles. Ces pièges sont plus efficaces que les pièges Multi-Pher pour la capture de papillons dans un verger sous confusion sexuelle. Il est préférable d’installer les pièges Delta dans les zones problématiques ou en bordure (5e ou 6e rangée). À l’aide d’une perche, on les installe dans le tiers supérieur de l’arbre mais plus bas que les diffuseurs à phéromone et, si possible, dans un arbre qui ne contient pas de diffuseur. Placez les pièges de manière à éviter l’obstruction à l’entrée des carpocapses par des branches ou des feuilles. Un seuil économique de 4 à 6 captures par piège par semaine est considéré lorsqu’on utilise le piège Delta appâté. Il est toutefois opportun de ne pas baser la décision de traiter ou non uniquement sur l’atteinte du seuil de captures. En effet, dans certaines parcelles, des dégâts sur fruits ont déjà été vus alors qu’aucune capture n’avait été enregistrée. À l’inverse, des captures peuvent être enregistrées sans qu’aucun dommage ne soit observé sur les fruits. L’utilisation du seuil d’intervention basé sur les captures doit être appuyé par l’observation des dégâts sur fruits (voir la section plus bas). En fait, le dépistage des dégâts devrait être la principale méthode de suivi de l’efficacité de la confusion sexuelle et le piégeage peut venir appuyer ce dépistage.

Seuils d’intervention basés sur les dégâts sur fruits :

La méthode générale de dépistage de ce ravageur est décrite au tableau-synthèse Dépistage par observation visuelle des fruits de la fiche Grilles de dépistage pour les verger . Le dépistage et le seuil d’intervention associé différeront toutefois si un programme de confusion sexuelle est en place contre cet insecte dans le verger, tel que décrit ci-après. Pour en savoir plus sur la confusion sexuelle, voir plus bas à la section « Stratégies d’intervention ».

Vergers n’utilisant pas la confusion sexuelle : L’observation des fruits doit débuter à la mi-juin et se poursuivre jusqu’à la récolte. Observez hebdomadairement 100 fruits par bloc (10 par arbre) en notant ceux qui portent des marques de carpocapse. Il est toutefois déconseillé d’attendre des dégâts sur fruit avant de penser à intervenir. La stratégie dépendra de l’historique des dégâts et des captures dans les pièges à phéromone. Le dépistage des dégâts servira à valider l’efficacité de votre stratégie : les seuils varieront de 0,1 à 1 % selon vos objectifs personnels.

Vergers sous confusion sexuelle : L’observation des fruits devrait être la méthode principale de dépistage car dans les vergers sous confusion sexuelle, les accouplements et les pontes sont retardés comparativement aux vergers qui ne sont pas sous confusion sexuelle. Ainsi, les dégâts sur fruits apparaîtront plus tard dans les vergers sous confusion sexuelle comparativement aux vergers qui n’utilisent pas cette méthode de lutte. Seul le dépistage des fruits vous indiquera le début et l’intensité des éclosions et le moment d’intervenir. L’observation des dommages sur fruits doit être réalisée hebdomadairement pour déterminer la nécessité d’assister la lutte par confusion sexuelle avec une ou des applications d’insecticides. Examinez au minimum 200 fruits par secteur ainsi que dans les zones à risque et la bordure. Inspectez hebdomadairement les fruits et plus attentivement à partir de l’émergence des premières larves (mi-juin). On recommande une inspection d’un minimum de 1 000 fruits par verger. Le seuil d’intervention est de 0,5% de pommes fraîchement endommagées (1 pomme sur 200). Si le seuil est atteint uniquement en bordure du verger, un traitement de la bordure peut être envisagé. De même, des traitements localisés peuvent aussi être envisagés uniquement aux endroits à forte infestation.

Stratégie d’intervention

Prévention

Semblable aux autres ravageurs, par contre à un plus haut niveau d’importance dans le cas du carpocapse, la première étape de prévention consiste à réduire les populations au sein du verger (par exemple, en ramassant les fruits affectés ou en utilisant des bandes-pièges pour récupérer une partie des chenilles hibernantes sur les troncs) et à éliminer les foyers d’infestation à proximité du verger, particulièrement les pommiers abandonnés et les arbres de la famille des Rosacées (ex. : pommetiers et cerisiers sauvages, aubépines, etc). S’il est possible pour le carpocapse de se développer autour du verger, aucune stratégie de lutte ne sera suffisamment efficace pour prévenir les dégâts de deuxième génération. Et si vous ne voulez pas retrouver des larves vivantes de carpocapse dans vos fruits à la récolte, il est essentiel de bien lutter contre la première génération! La confusion sexuelle est la méthode de lutte préventive à privilégier après avoir utilisé les méthodes précitées.

Confusion sexuelle

Depuis plusieurs années, de plus en plus de pomiculteurs québécois se basent sur la confusion sexuelle pour lutter contre le carpocapse de la pomme. En 2022 plus de 2 292 ha de verger étaient sous confusion sexuelle contre le carpocapse au Québec. Sa popularité provient des bons résultats enregistrés jusqu’à ce jour dans les vergers et de l’aide financière octroyée par le programme Prime-Vert du MAPAQ. La confusion sexuelle est une méthode de lutte préventive car elle réduit les accouplements résultant en une diminution des pontes et des dégâts sur fruits. Cette méthode lutte contre le carpocapse dès l’installation des diffuseurs dans le verger et jusqu’à la fin de la saison, beau temps, mauvais temps. Une seule pose par année, faite avant la floraison, couvrira toute la saison. Ce moyen de lutte permet d’éliminer le recours aux insecticides lorsque les densités de population de carpocapses sont faibles et de réduire le nombre d’applications lorsque les densités de population sont modérées ou élevées. Il offre le double avantage de protéger les espèces utiles et d’être plus durable, puisque les carpocapses peuvent difficilement développer de la résistance à ce produit.

Diffuseur à phéromone pour lutter contre le carpocapse de la pomme (source : IRDA).

La méthode de la confusion sexuelle contre le carpocapse de la pomme est décrite en détail dans 4 fiches synthèses, complémentaires à la présente fiche: « Principes de base et aide financière disponible », « Calcul du patron d’installation des diffuseurs », « Installation des diffuseurs (ISOMATE®-CM/OFM TT) » et « Observation hebdomadaire et traitement insecticide ». Une cinquième fiche explique Comment fabriquer soi-même les outils nécessaires à la pose des diffuseurs et des pièges Delta ». Il est essentiel de lire ces fiches pour quiconque désire utiliser la méthode de la confusion sexuelle contre le carpocapse de la pomme.

Les recommandations suivantes sont importantes pour réussir à bien « confondre » le carpocapse :

- Sauf en cas de populations faibles ou moyennes, il est recommandé de conserver son programme habituel de traitements contre ce ravageur lors de la première année sous confusion sexuelle. Durant les années subséquentes, le nombre d’applications pourra être abaissé en fonction des dégâts sur fruits observés ou non durant la saison.

- La parcelle de pommiers sous confusion doit avoir une forme plutôt carrée avec une superficie minimum de 3 ha, des pommiers de gabarit semblable n’excédant pas 4 m de hauteur et très peu d’arbres manquants.

- Plus la superficie traitée sous confusion sexuelle est importante, meilleurs seront les résultats. Une approche favorisant le regroupement de producteurs partageant des vergers contigus est donc à privilégier. D’excellents résultats ont été obtenus dans plusieurs régions du Québec pour les producteurs qui ont initié de tels regroupements.

- Le verger sous confusion sexuelle doit être à une distance de plus de 100 m de pommiers non traités.

- Les diffuseurs doivent être installés à chaque année dans le tiers supérieur des pommiers, avant le début de vol des papillons, soit avant la floraison, à raison de 500 diffuseurs à l’hectare pour ceux de type ISOMATE CM/OFM-TT.Lorsque les populations deviennent faibles et que peu de dégâts sont observés sur les fruits, une diminution du nombre de diffuseurs à l’hectare peut être envisagée.

- Les diffuseurs doivent être répartis uniformément dans le verger en prenant soin de doubler la quantité sur les pommiers périphériques du verger et dans les zones à fortes infestations.

- Un accompagnement professionnel est souhaitable durant les premières années.

Répression

Les insecticides tels que l’acétamipride (ASSAIL/ACETA) et le phosmet (IMIDAN) recommandés au stade calice et/ou nouaison contre d’autres ravageurs ont une efficacité sur le carpocapse et permettent de retarder le premier traitement. Un tel insecticide appliqué lors d’une soirée chaude peut réduire la population d’adultes de carpocapse et laisser des résidus qui tueront les premiers œufs pondus ou les premières larves qui émergeront, ce qui les empêchera de pénétrer le fruit.

La date d’application des traitements spécifiques contre le carpocapse dépendra des facteurs climatiques (température, pluie, vent, etc.) et du mode d’action de l’insecticide utilisé, mais aussi de l’historique de dommages et du marché visé pour votre production.

La lutte contre le carpocapse basée exclusivement sur les insecticides est difficile car il y a beaucoup de décalage entre l’apparition des premières et des dernières larves. Ainsi, lorsque la population est élevée, des applications répétées sont nécessaires car un seul traitement ne peut en atteindre un nombre suffisant.

Les insecticides recommandés en PFI pour lutter contre cet insecte visent les œufs (ovicides) et/ou les larves (larvicides).

- Les ovicides suivants sont recommandés pour application avant la ponte : novaluron (RIMON) et méthoxyfénozide (INTREPID).

- Les ovicides suivants sont recommandés pour application après la ponte : acétamipride (ASSAIL/ACETA).

- Les larvicides suivants sont recommandés pour application tout juste après l’éclosion des œufs : chlorantraniliprole (ALTACOR MAX), spinétoram (DELEGATE), acétamipride (ASSAIL/ACETA), méthoxyfénozide (INTREPID) et cyantraniliprole (EXIREL).

Les organophosphorés comme le phosmet (IMIDAN) ont été utilisés contre les larves pendant plusieurs décennies mais des études réalisées récemment au Québec ont démontré que les populations de carpocapses sont de plus en plus résistantes à cette catégorie d’insecticides. Pour ces populations, une résistance peut aussi être observée avec le méthoxyfénozide (INTREPID) car de la résistance croisée a déjà été observée. Ces insecticides pourront être utilisés uniquement sur recommandation de votre conseiller.

Dans tous les cas, l’important est d’intervenir avant que la larve ne pénètre dans le fruit car, pour être efficaces, ces produits doivent entrer en contact (par contact direct ou par ingestion) avec le carpocapse (œufs ou larves). Pour maximiser la probabilité de contact, il est essentiel d’avoir une bonne couverture lors de l’application et ceci est particulièrement vrai pour les œufs, qui ne se déplacent pas! Pour obtenir une bonne couverture, il faut que les arbres soient bien taillés de manière à favoriser la pénétration de la bouillie et il est préférable de ralentir la vitesse lors de l’application (1000 L/ha sont nécessaires pour un verger de pommiers standards). Le tableau ci-bas montre quelques caractéristiques des insecticides recommandés en PFI contre le carpocapse.

| PRODUIT |

EFFET SUR ŒUFS |

EFFET SUR LARVES1 |

| APPLICATION AVANT LA PONTE |

APPLICATION APRÈS LA PONTE |

| RIMON |

++++ |

+ |

– |

| INTREPID |

+++ |

+ |

+++ |

| ALTACOR MAX |

+ |

+ |

++++ |

| ASSAIL/ACETA |

+ |

+++ |

++ |

| DELEGATE |

– |

– |

++++ |

| IMIDAN |

– |

– |

+++ |

| EXIREL |

– |

– |

++++ |

1 L’efficacité des larvicides sera augmentée s’ils sont appliqués pendant la période d’éclosion des œufs

– = aucune efficacité

+ = faible efficacité

++ = efficacité moyenne

+++ = bonne efficacité

++++ = excellente efficacité

Moment du traitement

Pour permettre de mieux synchroniser les interventions, plusieurs modèles de prédiction du comportement et de l’activité du carpocapse ont été développés à travers le monde. Ces modèles basent leurs calculs principalement sur les températures enregistrées dans le verger. Aucun modèle ne peut toutefois prédire parfaitement le comportement du carpocapse dans votre verger! Les modèles de CIPRA (gratuit) et d’Agropomme (payant) basés sur des données québécoises sont les plus représentatifs de la situation dans nos vergers. Cependant, les modèles sont moins représentatifs dans les vergers sous confusion sexuelle car les accouplements et les pontes sont retardés et n’obéissent plus aussi bien aux calculs des températures.

Voici quelques approches suggérées en fonction de l’historique de dommages et du marché visé pour votre production :

Verger commercial avec un historique de dommage élevé (> 3 %) :

- Vergers n’utilisant pas la confusion sexuelle: Normalement trois traitements seront nécessaires pour bien réprimer la première génération :

- La première application peut être un ovicide (RIMON) appliqué avantla ponte, habituellement vers la mi-juin (plus précisément estimé à 100 DJ10 après les premières captures ou encore 300 DJ10 après le 1er mars), suivie d’un larvicide (ALTACOR MAX, EXIREL ou DELEGATE), environ 2 ½ semaines plus tard (500 DJ10).

- Une autre approche consiste à appliquer un ovicide-larvicide surles œufs (INTREPID ou ASSAIL/ACETA) après la mi-juin (350 à 400 DJ10), suivi d’un larvicide (ALTACOR MAX ou DELEGATE), environ deux semaines plus tard (500 DJ10 pour l’ALTACOR MAX ou EXIREL ; 550-600 DJ10 pour le DELEGATE).

- Le dernier traitement (ASSAIL/ACETA ou IMIDAN), appliqué entre deux et trois semaines plus tard, est efficace également contre la mouche de la pomme, qui est souvent présente à cette période. Les néonicotinoïdes (ASSAIL/ACETA) sont toutefois particulièrement toxiques pour les phytoséiides, des prédateurs de tétranyques, souvent présents en fin de saison.

- Pour les vergers débutant la confusion sexuelle avec un historique de dommage élevé, nous recommandons de maintenir le programme habituel de traitements contre le carpocapse afin d’abaisser rapidement les populations à un faible niveau. Utilisez alors les degrés-jours cumulés lors des interventions des années précédentes pour cibler vos traitements pendant la première année sous confusion sexuelle. À partir de la deuxième année consécutive sous confusion sexuelle, la décision de traiter ou non reposera sur l’observation hebdomadaire des dommages aux fruits, appuyée ou non par les données de captures enregistrées dans les pièges Delta (voir les seuils décrits plus haut à la section « Estimation du risque »).

Verger commercial avec un historique de dommage faible ou modéré :

- Pour les vergers n’utilisant pas la confusion sexuelle,généralement, une seule application d’un larvicide (vers le début juillet à 500 DJ10) est recommandée mais si le dépistage indique une problématique, on pourra recourir à un second traitement qui pourra également lutter contre la mouche de la pomme (ASSAIL/ACETA, IMIDAN).

- Pour les vergers sous confusion sexuelle, il est possible qu’aucun traitement insecticide ne soit nécessaire dès la première année de la lutte par confusion sexuelle et les années suivantes. Cependant, il est très important d’observer hebdomadairement les dommages aux fruits pour décider de la nécessité de traiter ou non. Il est à noter que lorsque les populations de carpocapse de la pomme sont faibles ou modérées, la méthode de lutte par confusion sexuelle peut réprimer seule ce ravageur sans l’assistance d’insecticides.

Verger commercial sans historique de dommage :

Aucun traitement, sauf si les captures de carpocapse dépassent le seuil ou que la présence de dégâts de carpocapse est détectée durant la saison.

Verger pour la transformation avec un historique de dommage élevé :

Si vous êtes dans ce cas et que votre verger est dans une région pomicole, il constitue une nuisance agricole pour vos voisins pomiculteurs. Au moins deux traitements sont alors recommandés pour lutter contre la première génération. Normalement un ovicide suivi d’un larvicide offre une suppression suffisante, mais l’option de deux larvicides appliqués un peu plus tard est également valable. Des traitements additionnels peuvent être nécessaires en fonction des captures d’adultes et du dépistage des dégâts. Il pourrait aussi être judicieux d’envisager le recours à la méthode de confusion sexuelle qui abaissera le niveau de population des adultes et des dommages.

Verger pour la transformation avec un historique de dommage faible ou modéré :

Aucun traitement, sauf si les captures d’adultes dépassent le seuil ou que la présence de dégâts de carpocapse est détectée. Dans ce type de vergers, le seuil de captures d’adultes peut aussi être augmenté. Le recours à la méthode par confusion sexuelle peut également être une alternative à envisager.

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

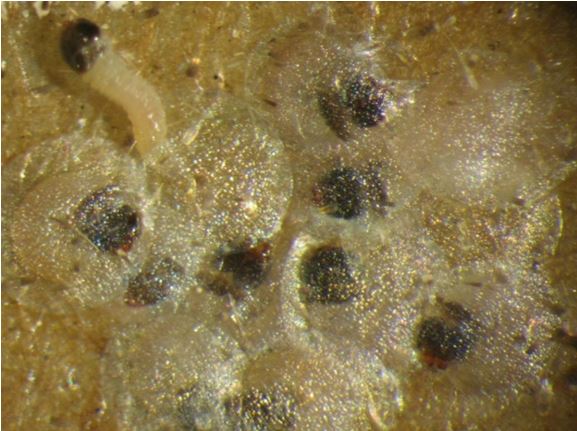

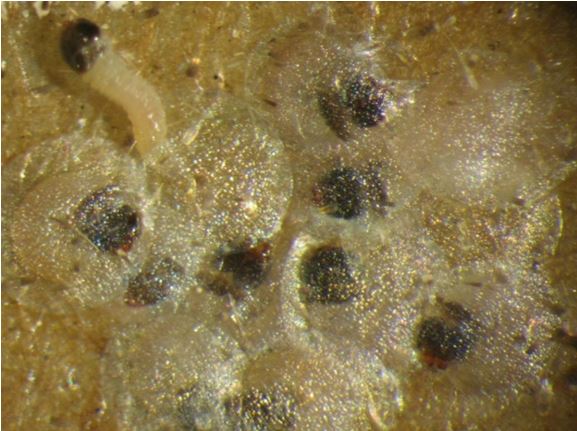

Œuf d’hoplocampe des pommes pondu à la base du réceptacle, visible après dissection (source : IRDA).

Œuf d’hoplocampe des pommes pondu à la base du réceptacle, visible après dissection (source : IRDA). Larve d’hoplocampe des pommes (source : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ).

Larve d’hoplocampe des pommes (source : Joseph Moisan-De Serres, MAPAQ).