Auteurs de la première édition : Gérald Chouinard et Yvon Morin

Auteures de la mise à jour 2023 : Ly-Anne Hamel et Francine Pelletier

Dernière mise à jour par les auteures : 2 février 2023

Les tordeuses constituent une importante famille d’insectes comptant plusieurs espèces pouvant s’attaquer au pommier. Selon l’espèce, elles peuvent s’alimenter sur les bourgeons, le feuillage, les fruits ou à l’intérieur des pousses. La présente fiche décrit celles pouvant être rencontrées sur le feuillage et s’alimenter occasionnellement sur les pommes. Dépendamment de leur préférence alimentaire et de leur phénologie, elles n’ont pas toutes le même potentiel de causer des dommages aux fruits. Au Québec, la tordeuse à bandes obliques (Choristoneura rosaceana) (TBO) est la principale espèce de tordeuse communément présente en verger et causant des dommages économiques (voir . Parmi les autres espèces, le type de dommage causé sera influencé, entre autres, par le nombre de générations qu’elles complètent par année ainsi que par le stade de développement sous lequel elles passent l’hiver, qui déterminent à quelles périodes les stades les plus nuisibles (larves matures) sont présents. Un tableau récapitulatif listant certaines caractéristiques des différentes espèces décrites ci-dessous est présenté à la fin. La fiche actuelle décrit les principales espèces associées au pommier (hôte primaire) mais d’autres tordeuses ayant une vaste gamme d’hôtes peuvent occasionnellement utiliser le pommier comme hôte secondaire. Les tordeuses qui s’attaquent aux pommes en creusant des galeries internes plutôt qu’en s’alimentant à la surface du fruit sont décrites dans la fiche sur Le carpocapse de la pomme et la fiche sur Les vers occasionnels du fruit.

Tordeuse à bandes rouges

Description et comportement

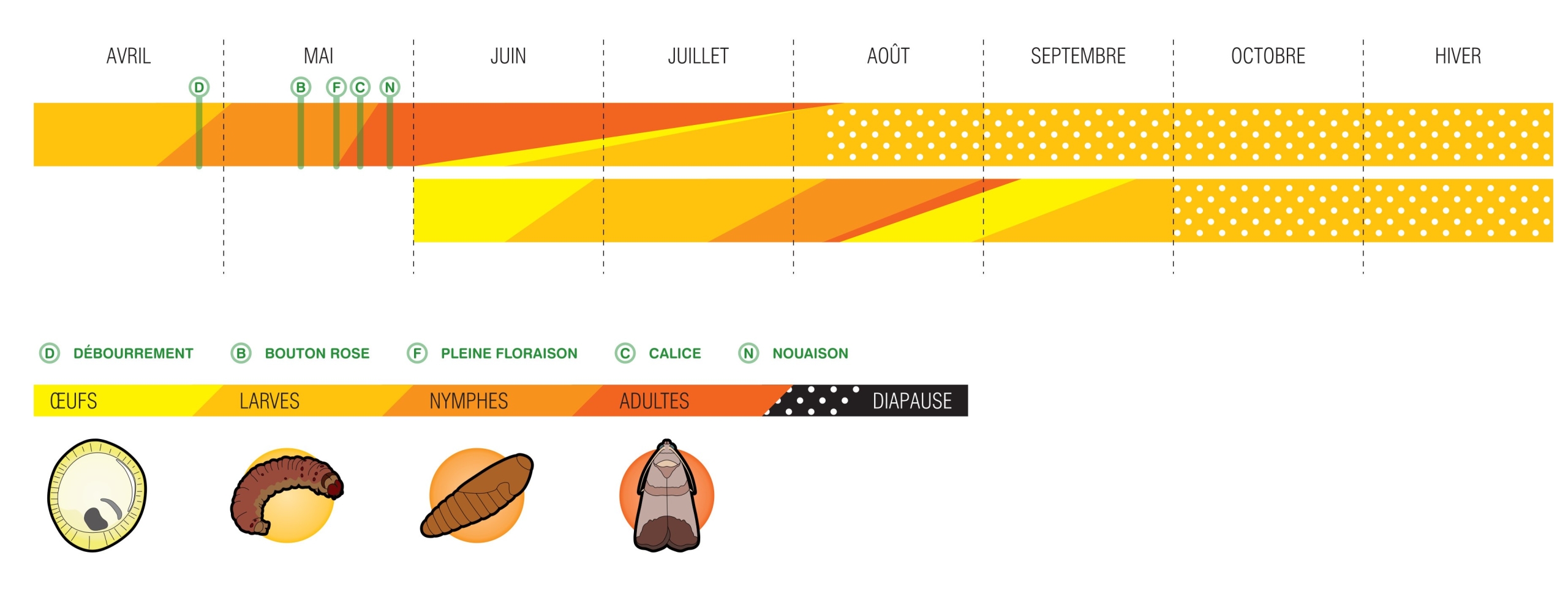

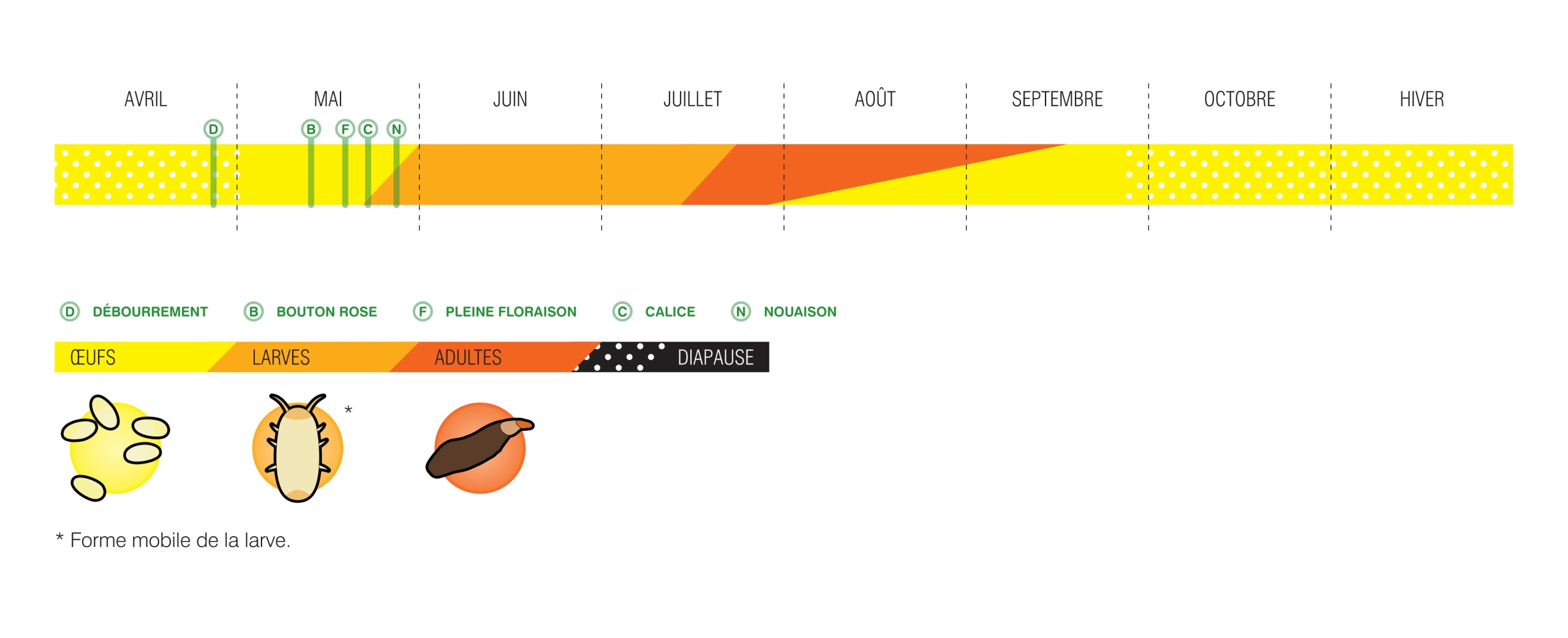

La tordeuse à bandes rouges (Argyrotaenia velutinana) est un ravageur mineur en PFI. Elle hiberne dans le sol à l’état de chrysalide dans la litière sous les pommiers. Peu après le débourrement, les adultes émergent sous forme de papillons gris-brun (8 mm). Leurs ailes antérieures sont ornées d’une bande dont l’envergure atteint 12-16 mm. Il peut exister une certaine variation d’un individu à l’autre au niveau du patron et de l’intensité de coloration des ailes. Généralement,une marque foncée en forme de diamant est visible dorsalement lorsque les ailes sont repliées.

Adultes de tordeuse à bandes rouges (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ et IRDA).

Au stade bouton rose, les femelles déposent leurs œufs, en masses aplaties d’environ 50, en dessous des branches ou directement sur les troncs. Ces œufs (1 mm) sont jaune pâle et éclosent habituellement au stade calice Les larves sont des chenilles vert pâle ayant la tête jaune ou brun clair, atteignant jusqu’à 17 mm de longueur chez les derniers stades. On peut donc facilement les distinguer des larves de tordeuses à bandes obliques (TBO) dont la tête est brun-noir et qui peuvent faire jusqu’à 25 mm de longueur. Outre par leur apparence, les deux espèces peuvent également être différenciées par le fait qu’on ne retrouve généralement pas les mêmes stades aux mêmes périodes. Les premières larves de tordeuses à bandes rouges ne sont pas présentes avant la fin mai et seuls de très jeunes sont observés à cette période.

Les jeunes larves se déplacent généralement vers les pousses de l’année et se nourrissent sous une toile blanchâtre à la face inférieure de la feuille, près de la nervure principale. Outre par leur apparence, elles peuvent également être différenciées des chenilles de TBO par le fait qu’on ne retrouve généralement pas les mêmes stades aux mêmes périodes. Elles forment leur chrysalide vers la fin du mois de juin dans une feuille enroulée avant de ressortir sous forme adulte au début du mois de juillet. Les femelles accouplées pondent alors directement sur le feuillage. Les chenilles de la deuxième génération apparaissent en août et accolent habituellement une feuille au fruit afin de grignoter la pelure de celui-ci. Certains individus peuvent initier une 3e génération dépendamment de la photopériode. Elles se transforment en chrysalides brun foncé en octobre ou en novembre.

Larves de tordeuse à bandes rouges (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ).

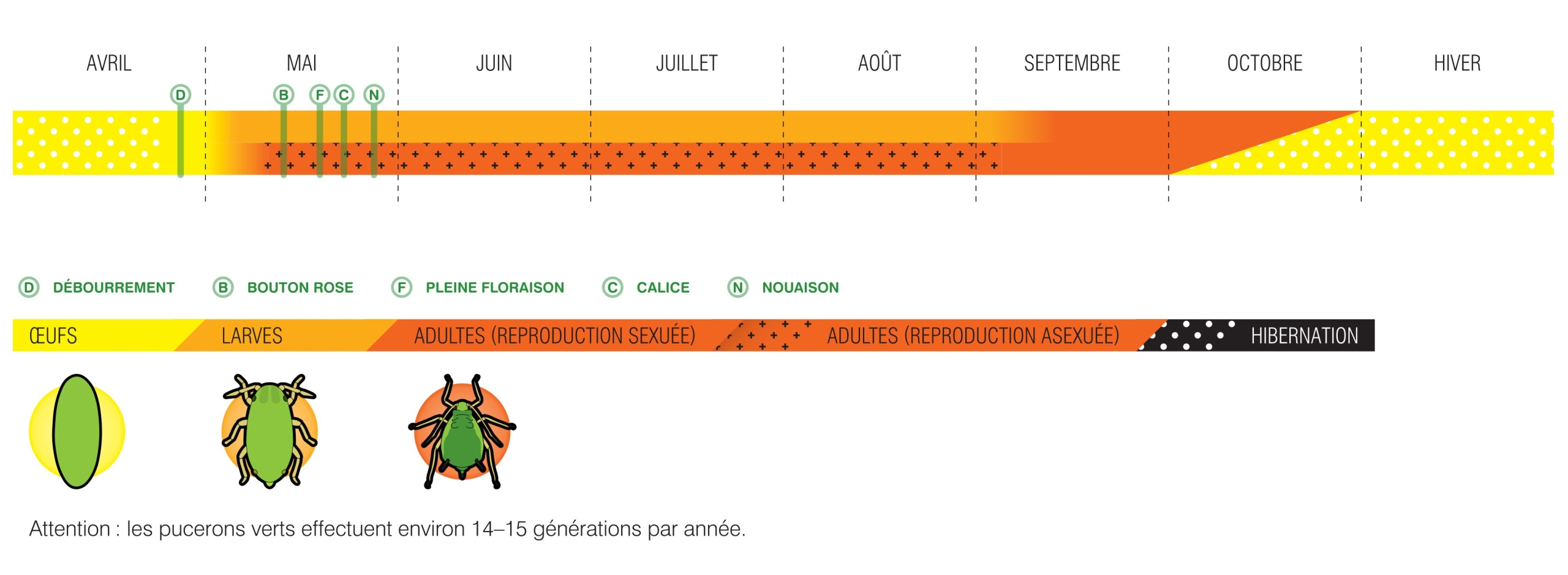

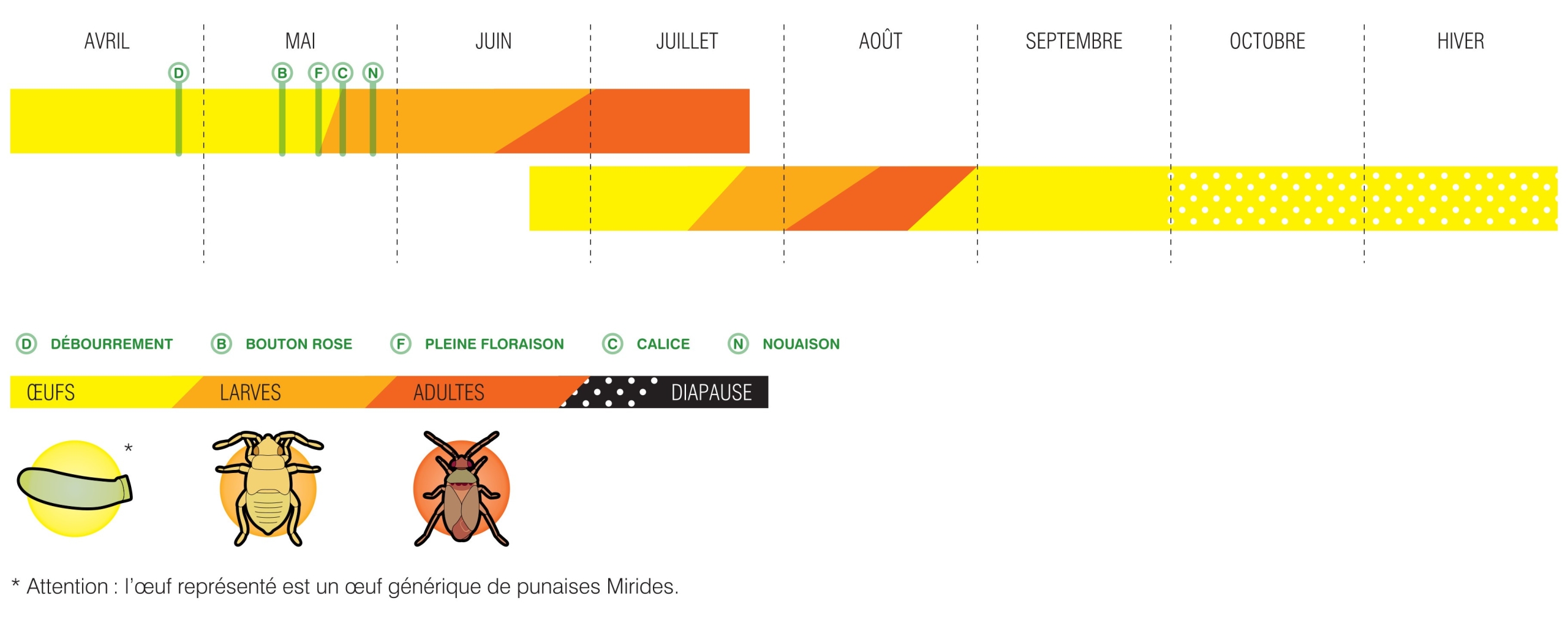

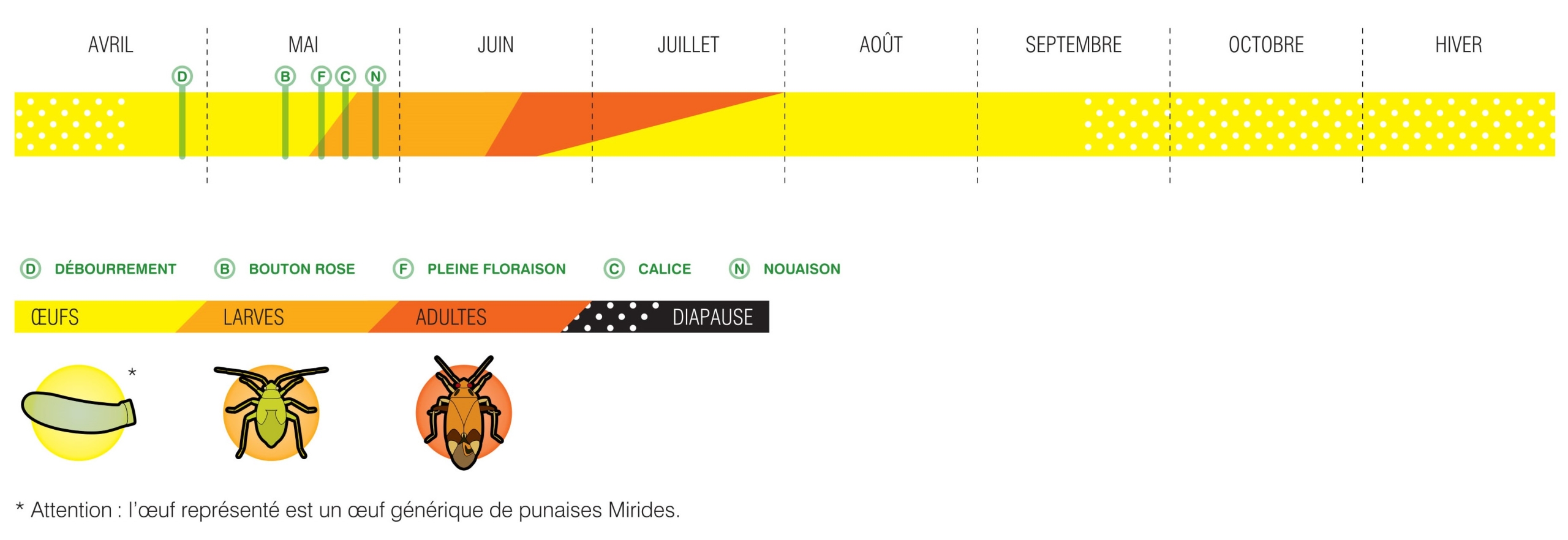

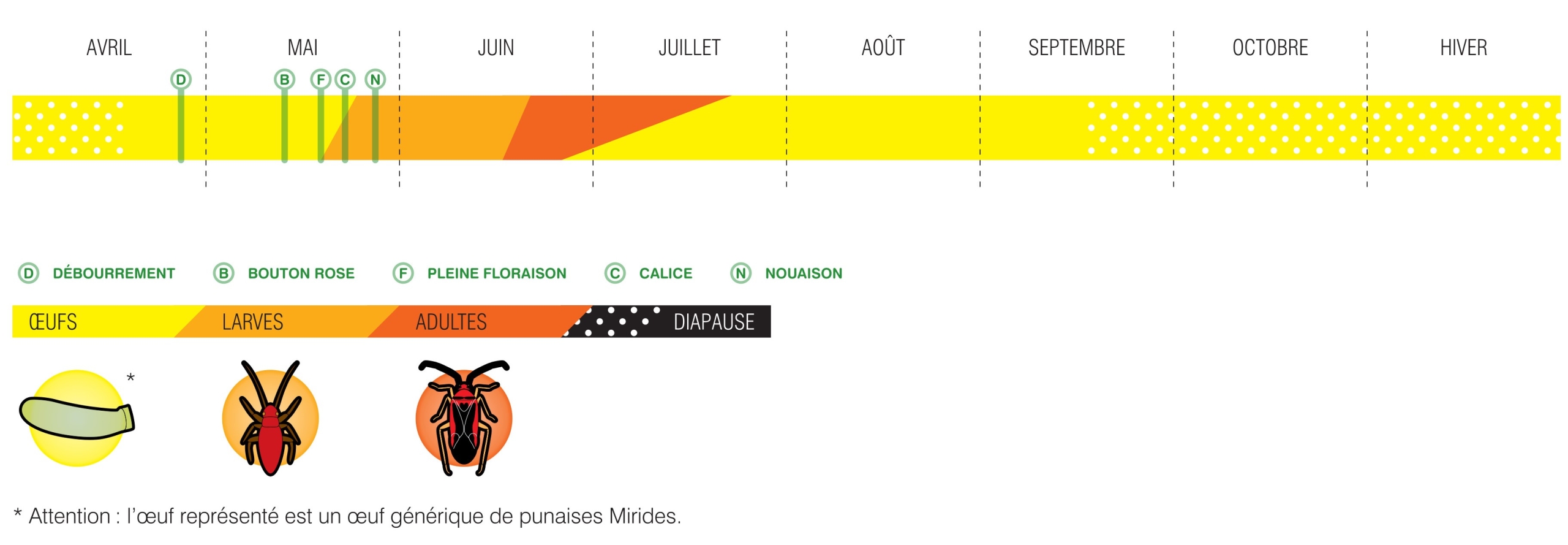

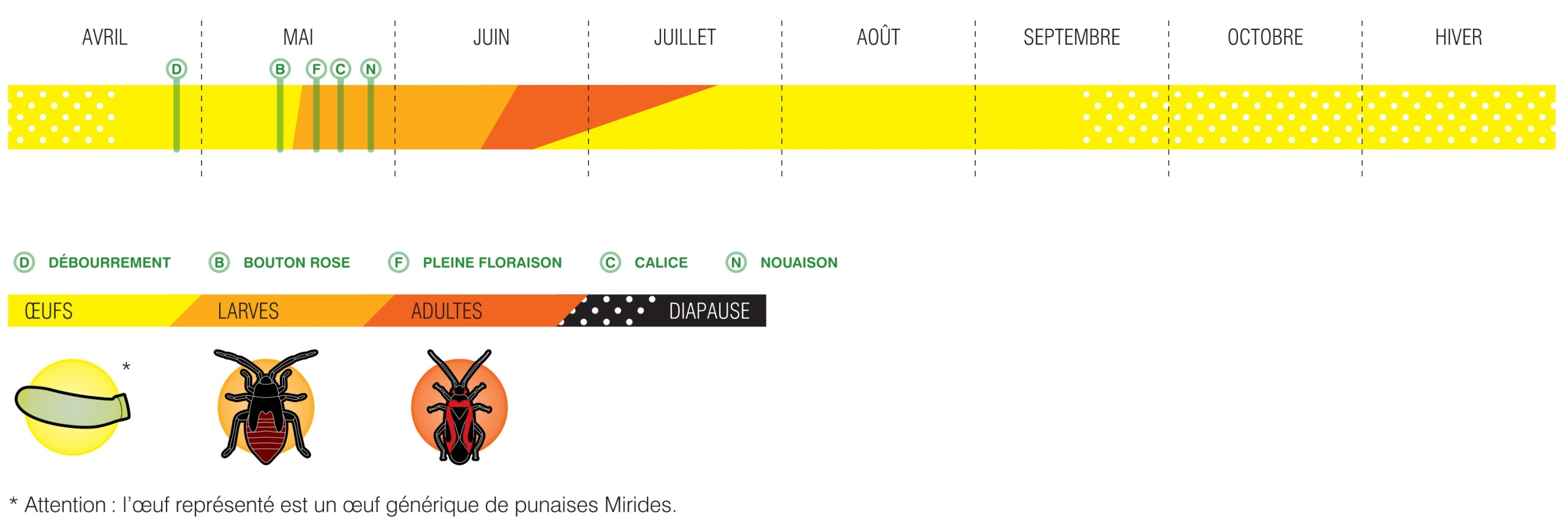

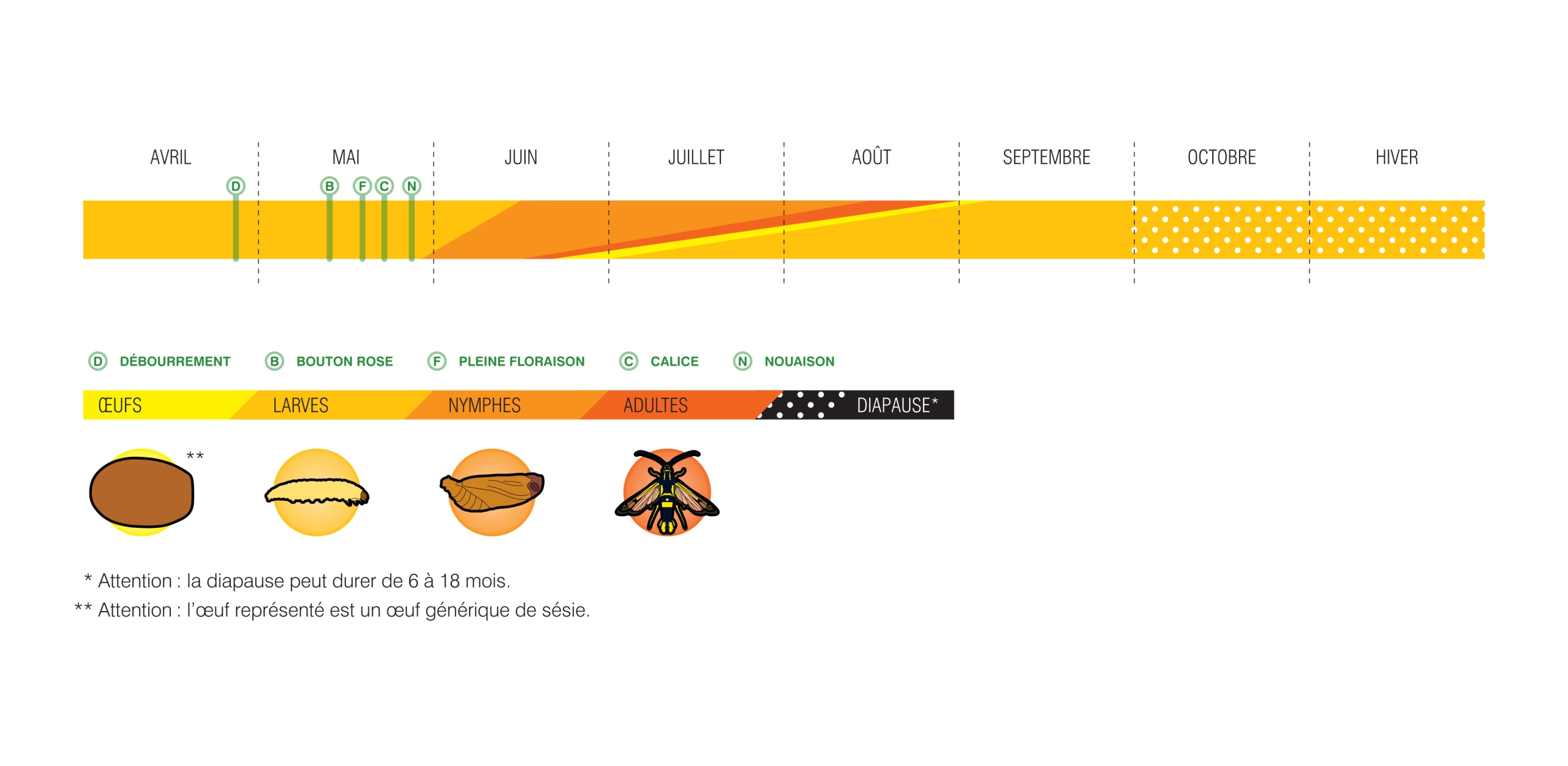

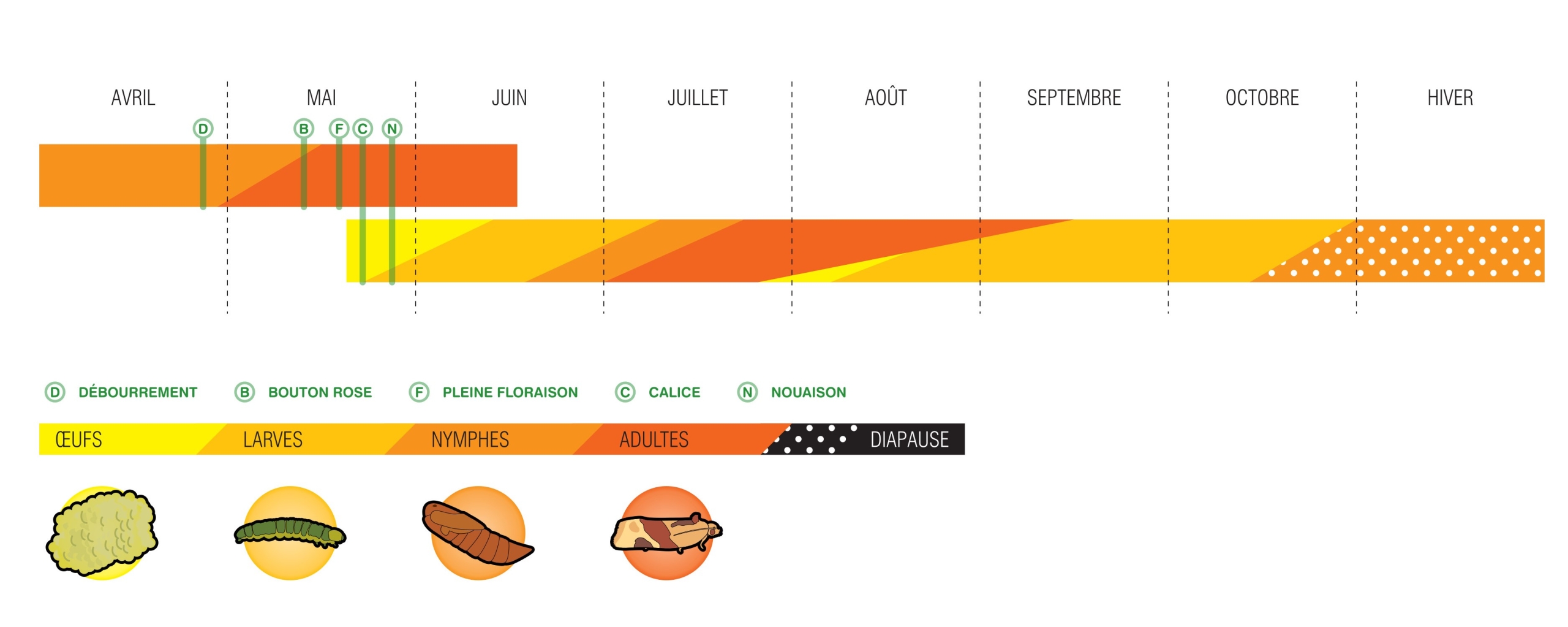

Cycle de vie de la tordeuse à bandes rouges (source : Jonathan Veilleux).

Dommages

La chenille de la tordeuse à bandes rouges se nourrit des feuilles du pommier et de la surface des fruits. La première génération de larves se nourrit principalement de feuillage. Les dommages sur fruit sont surtout occasionnés par la deuxième génération puisque les fruits sont alors plus développés, donc plus vulnérables. Le dommage causé à la surface des pommes apparaît d’abord sous forme de petits trous, mais progresse jusqu’à constituer une galerie irrégulière, souvent située près du pédoncule. Il est couramment caché sous une feuille collée par de la soie ou entre deux pommes d’un même bouquet. Ce dommage est moins étendu et plus superficiel (en dentelle) que celui de la tordeuse à bandes obliques. Il peut tout de même être difficile de différencier les dégâts de tordeuse à bandes rouges de ceux des autres tordeuses lorsque la chenille n’est pas présente.

Dommage de tordeuse à bandes rouges (source : IRDA).

Estimation du risque

La méthode de dépistage de ce ravageur est décrite aux tableaux-synthèses Dépistage par pièges à phéromone et Dépistage par observation des fruits ou du feuillage de la fiche Grilles de dépistage pour les vergers.

Stratégie d’intervention

Les stratégies d’intervention préventives contre La tordeuse à bandes obliques contribuent généralement à limiter aussi la présence des autres tordeuses.

Concernant la lutte chimique, la TBR est généralement réprimée en même temps que le charançon de la prune par le traitement insecticide effectué au stade calice. Un contrôle adéquat de la première génération permet de limiter la population de la deuxième génération dont les dommages sont plus critiques. Au besoin, les insecticides à base de Bacillus thuringiensis constituent une bonne option contre les jeunes larves, étant plus sélectifs et moins toxiques sur la faune auxiliaire. L’insecticide ALTACOR (chlorantraniliprole) peut également être une alternative efficace.

Si la deuxième génération apparaît problématique, un traitement contre les jeunes larves peut être effectué en été (habituellement au début d’août) avec un insecticide organophosphoré ou à base de Bacillus thuringiensis. À noter qu’il existe un parasitoïde naturel de la TBR, soit la guêpe Trichogramma minutum. Si vous voulez favoriser sa présence, portez une attention particulière aux produits phytosanitaires utilisés afin de ne pas nuire à son activité.

Pique-bouton du pommier

Description et comportement

Le pique-bouton (Spilonota ocellana) est un ravageur mineur en PFI. Cette espèce produit une génération par année. Les larves sont de petites chenilles (11-13 mm) brun chocolat dont la tête est noire et lustrée. Elles passent l’hiver au 3e stade larvaire (comme la TBO) dans leur cocon de soie, à la base d’un dard ou d’un rameau, et reprennent leur activité au stade débourrement avancé. Elles perforent alors les bourgeons fruitiers à l’intérieur desquels elles se dissimulent pour s’alimenter. Lorsque le développement du feuillage est plus avancé, les larves se construisent un abri en rassemblant du feuillage partiellement grignoté, des bourgeons floraux ou des fleurs. Ces nids sont souvent composés d’une ou de quelques feuilles mortes, puisque les larves du pique-bouton ont tendance à sectionner le pétiole des feuilles formant l’abri.

Larve du pique-bouton du pommier (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ et IRDA).

Les chrysalides sont formées à l’intérieur des abris ayant servis de site d’alimentation dans le feuillage. Le vol des adultes débute à la mi-juin. Ces derniers sont de petits papillons grisâtres (6-8 mm) aux ailes antérieures ornées d’une large bande blanche qui couvre la partie centrale des ailes. Une forme claire et une forme plus foncée peuvent être observées. La présence d’une marque noire distinctive sur le dos dans la partie distale de l’aile aide à reconnaître l’espèce parmi les différents patrons de coloration.

Adulte du pique-bouton du pommier forme grise (gauche) et forme claire (droite) (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ).

Les femelles déposent les œufs individuellement sur le feuillage. Les nouvelles larves seront actives à partir de la mi-juillet. À cette période, les sites d’alimentation privilégiés des larves sont à la face inférieure des feuilles dans un abri formé de soie, à l’intersection de deux feuilles ou à la jonction d’une feuille et d’un fruit. Lorsqu’elles atteignent le 3e stade larvaire, elles quittent leur site d’alimentation et forment un cocon dans lequel elles passeront l’hiver.

Abri formé par les nouvelles larves du pique-bouton du pommier en août lorsqu’elles se nourrissent à la face inférieure des feuilles (source : Francine Pelletier, IRDA).

Dommages

Au printemps, les chenilles peuvent se nourrir des bourgeons floraux. Toutefois, à moins d’une population très importante, ces dommages ne sont pas problématiques puisque le nombre de fleurs est souvent excessif par rapport aux besoins. Les larves printanières peuvent aussi parfois s’attaquer aux jeunes fruits. La majorité des fruits attaqués tomberont et ceux encore présents à la récolte porteront un dommage similaire à ceux causés par les tordeuses et autres chenilles actives dans les premières semaines suivant la floraison (profondes déformations liégeuses).

En août, les nouvelles chenilles peuvent s’attaquer aux fruits en pratiquant plusieurs petits trous assez rapprochés. Toutefois, comme ces chenilles cesseront leur activité d’alimentation au 3e stade larvaire, à partir de la mi-août environ, les dommages causés aux fruits en été sont généralement peu intenses mais suffisant pour déclasser les fruits endommagés.

Dommages occasionnés aux fruits en été par les larves du pique-bouton du pommier (source : Geneviève Legault).

Une autre chenille (Famille : Géléchidés) qui n’est pas une tordeuse mais d’apparence très similaire, ressemble beaucoup au pique-bouton et peut occasionnellement être observée en grand nombre sur le pommier où peu de traitements insecticides sont appliqués. Il s’agit de la fausse-teigne des bourgeons. Son cycle de développement est semblable à celui du pique-bouton et elle se nourrit de façon similaire sur le feuillage au printemps. Comme le pique-bouton, la larve est brunâtre mais un peu plus petite (6 mm en fin de développement) et un peu plus pâle (légèrement violacée/rosée). Le dernier stade peut même ressembler à une TBO car elle prend une coloration verte. Son hôte préféré est le pommier mais elle n’attaque pas les fruits.

Larves de la fausse-teigne des bourgeons (source : Francine Pelletier, IRDA).

Stratégie d’intervention

Des interventions chimiques visant le pique-bouton sont rarement nécessaires, mais des applications localisées peuvent occasionnellement être recommandées contre les chenilles printanières si la population est importante. Le dépistage peut être réalisé entre les stades pré-bouton rose et calice, en même temps que celui de la noctuelle du fruit vert (voir la fiche Grilles de dépistage pour les vergers). Si une intervention est nécessaire, privilégiez les insecticides sélectifs à base de Bacillus thuringiensis, qui sont moins toxiques pour la faune auxiliaire et peuvent être appliqués pendant la floraison. Autrement, les pyrèthres pré-floraux sont l’alternative la plus efficace, justifiant pourquoi l’insecte est généralement contrôlé par les interventions ciblant d’autres ravageurs du verger. Son incidence peut toutefois être plus élevée dans les vergers biologiques, ces derniers n’utilisant pas de produits de synthèse.

Enrouleuse trilignée

Description et comportement

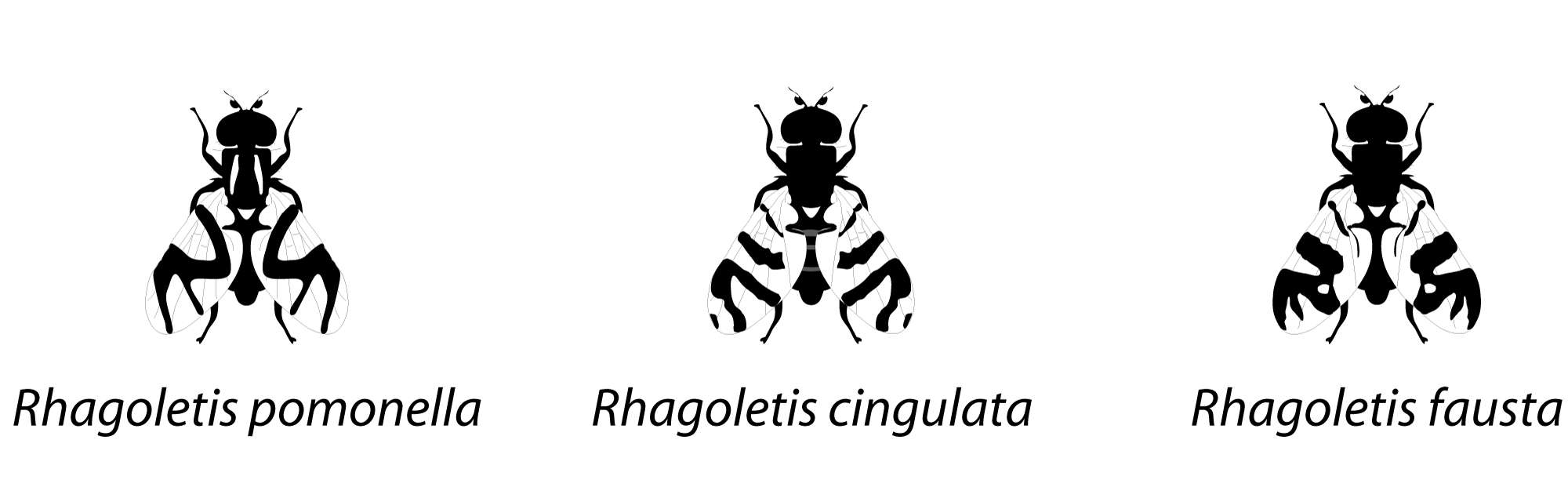

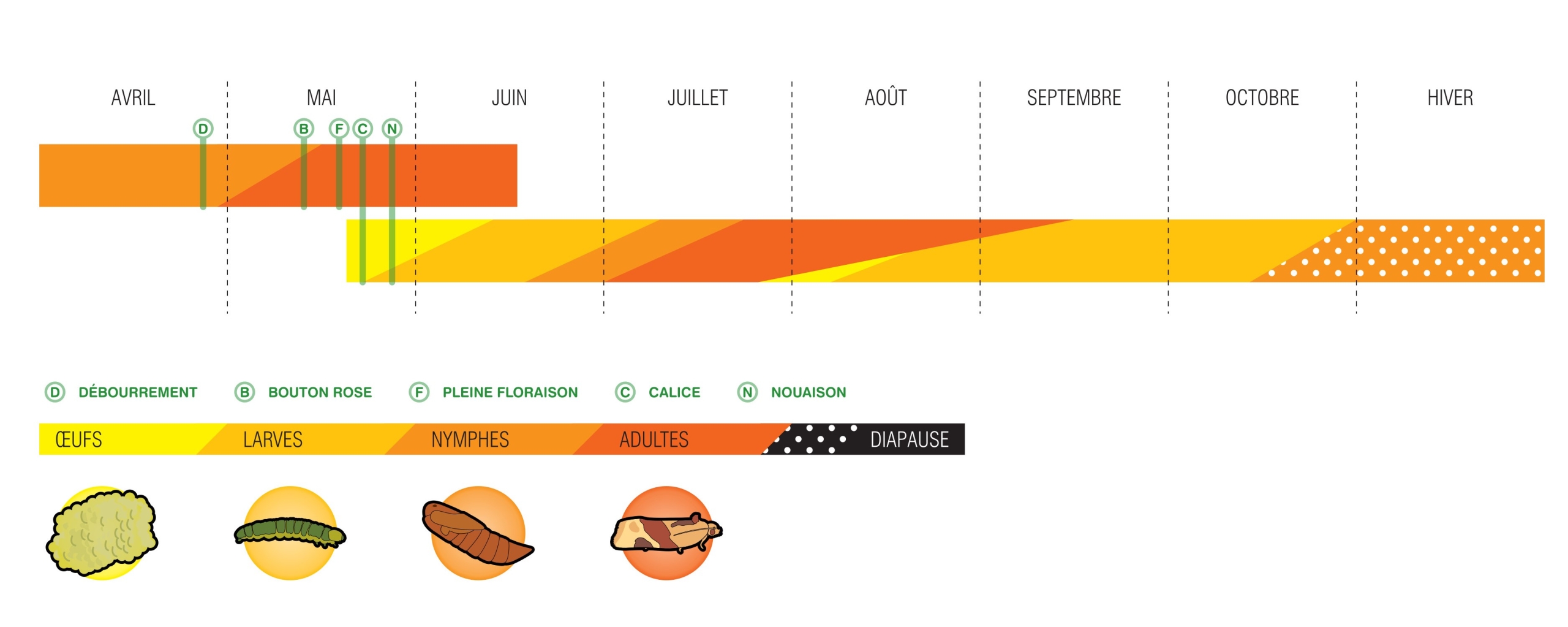

L’enrouleuse trilignée (Pandemis limitata) est un ravageur mineur en PFI. Elle cohabite de façon minoritaire avec la tordeuse à bandes obliques (TBO) dans plusieurs vergers du Québec. Les deux espèces sont d’ailleurs très similaires, autant dans leur apparence que leur biologie, leur phénologie, leurs dommages et les stratégies d’intervention à leur égard. Une autre espèce appartenant au même genre que l’enrouleuse trilignée, Pandemis lamprosana, peut également être observée en verger. Cette dernière est toutefois univoltine et a donc peu de potentiel de causer des dommages aux fruits contrairement à l’enrouleuse trilignée qui, comme la TBO, produit deux générations par année. Les papillons Pandemis sp (9-12 mm) portent trois bandes obliques sur les ailes antérieures comme la TBO mais leur bordure est plus nettement définie par des lignes claires. Les mâles de TBO ont également un repli en bordure de l’aile (« costal fold ») qui n’est pas présent chez les papillons Pandemis sp.

Adultes de l’enrouleuse trilignée, Pandemis limitata (gauche), de Pandemis lamprosana (centre) et de tordeuse à bandes obliques (droite). Des individus Pandemis sp peuvent occasionnellement être rencontrés. Sur la photo de droite, la flèche montre le « costal fold » présent chez le mâle de TBO (source : Francine Pelletier, IRDA).

Les larves Pandemis sp hivernent dans des cocons de soie sur le pommier dissimulés sous l’écorce. Ce sont des chenilles au corps vert et à la tête brun clair. Il est difficile de différencier les larves de l’espèce P. limitata de celles de P. lamprosana. On peut toutefois facilement les distinguer des larves de TBO qui ont la tête brune ou noire. Au printemps, les larves Pandemis sp. peuvent se nourrir des bourgeons à fruit, puis éventuellement des fleurs, des feuilles et des jeunes fruits. Elles forment leur chrysalide à l’intérieur d’une feuille enroulée. Le vol des adultes se produit environ à la même période que celui de la TBO, en juin et juillet.

Larves de l’enrouleuse trilignée, Pandemis limitata (gauche) et de Pandemis lamprosana (centre) (source : Francine Pelletier, IRDA).

Dommages

Les dégâts causés par les larves de la génération printanière sont semblables à ceux de la tordeuse à bandes obliques, alors que les dégâts de la génération estivale de l’enrouleuse trilignée sont semblables à ceux de la tordeuse à bandes rouges. Bien que certains attaquent le fruit, la majorité des individus semble préférer se nourrir sur les pousses terminales en croissance.

Stratégie d’intervention

Cet insecte cause généralement peu de problèmes. Les interventions contre la TBO (voir la fiche sur La tordeuse à bandes obliques) contribuent à lemaintenir en échec.

Tordeuse pâle du pommier

Description et comportement

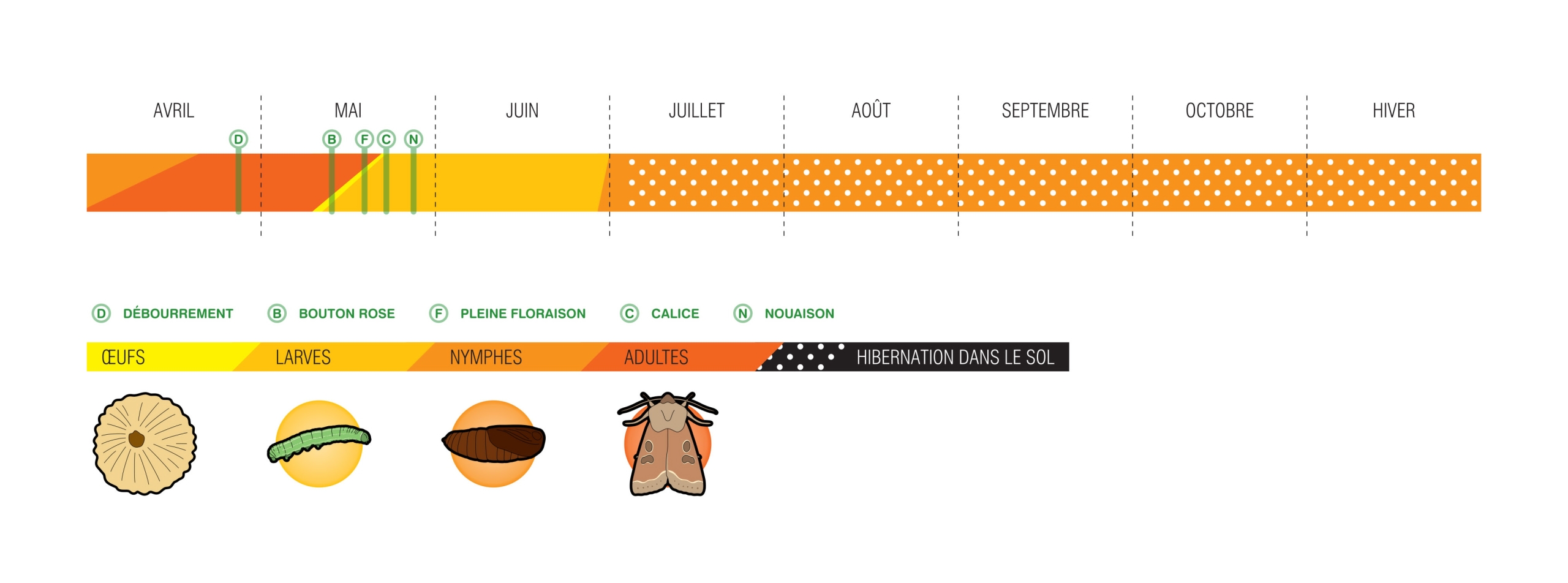

La tordeuse pâle du pommier (Pseudexentera mali), aussi appelée enrouleuse du pommier, est un ravageur mineur en PFI. Les larves de cette tordeuse sont des chenilles blanc crème mesurant 10 mm en fin de développement. Chez les jeunes larves, la tête est noire alors que chez les larves plus âgées, la tête est brun clair. L’espèce est univoltine et passe l’hiver dans le sol sous forme de chrysalide. Les adultes émergent au tout début de la saison, dès que la température atteint 10 oC. Ce sont des papillons gris terne de forme allongée mesurant 6-8 mm. Les œufs rosés sont pondus individuellement sur l’écorce des lambourdes et les brindilles. La ponte est généralement pratiquement complétée avant même le débourrement avancé.

Adulte de la tordeuse pâle du pommier (source : Leo-Guy Simard, AAC).

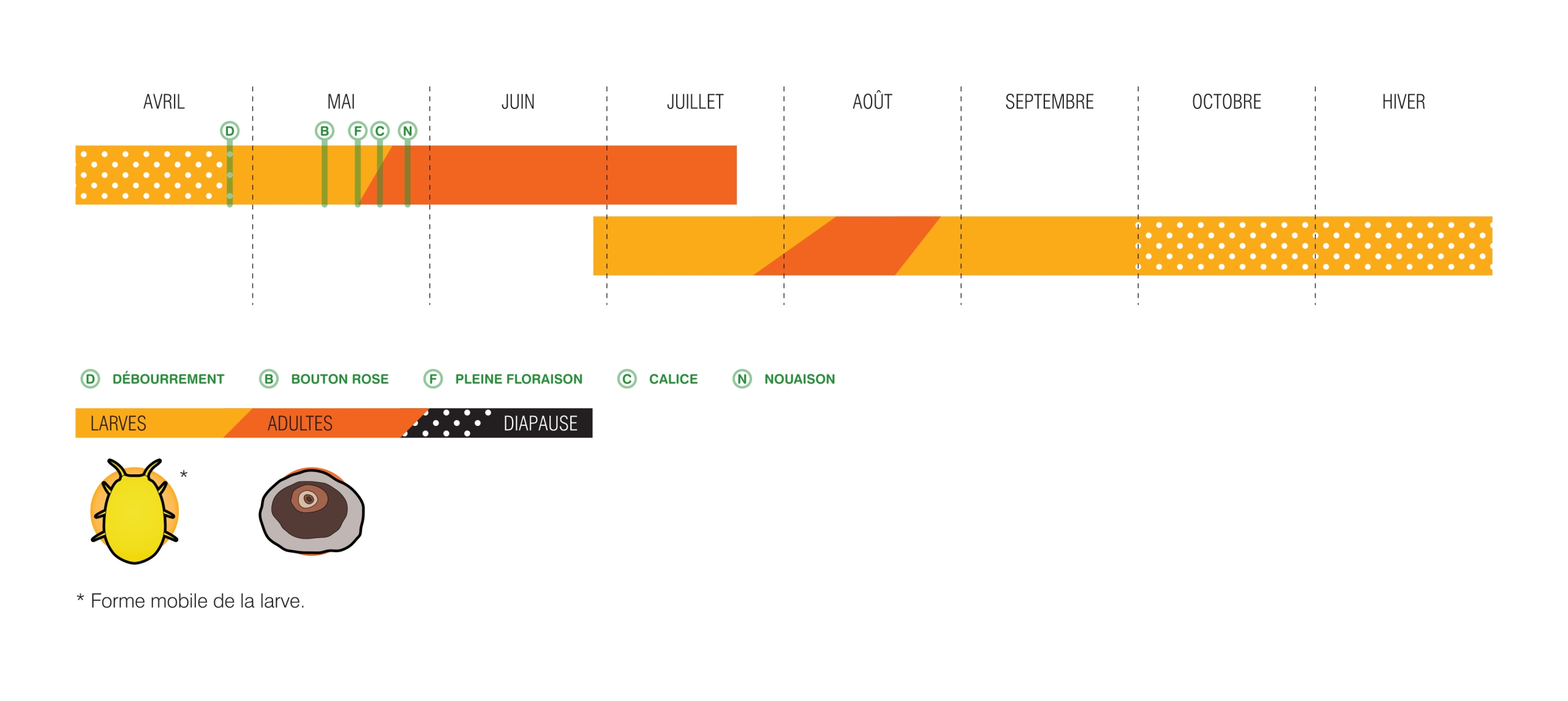

Tordeuses occasionnelles du fruit (source : IRDA).

Les jeunes chenilles font leur apparition autour du stade bouton rose. Elles se nourrissent bien dissimulées dans le feuillage des bourgeons floraux et des pousses terminales. Elles poursuivent leur activité d’alimentation jusqu’à ce qu’elles aient complété leur développement larvaire, environ deux à trois semaines après la floraison. C’est donc vers la mi-juin qu’elles se déplacent au sol où elles construisent un cocon sous la surface du sol, à 2,5 cm de profondeur. Elles se transforment en chrysalides à la fin de la saison et passent l’hiver sous cette forme. À noter que la tordeuse pâle du pommier se nourrit exclusivement du pommier; à ne pas confondre avec la tordeuse du pommier (décrite ci-dessous), qui peut se développer sur plusieurs espèces d’arbres.

Dommages

Les jeunes chenilles de la tordeuse pâle du pommier peuvent se nourrir de l’intérieur des bourgeons en tout début de saison. Les chenilles plus âgées s’attaquent principalement aux jeunes feuilles des pousses terminales. Durant leur alimentation, les larves sont complètement dissimulées dans un abri compact de feuilles recroquevillées. Dans de rares cas, la tordeuse pâle se nourrit de jeunes fruits. Lorsque cela se produit, le dommage se distingue généralement de ceux causés par les autres espèces de tordeuses s’attaquant plus communément aux fruits, tels que la tordeuse du pommier, par le fait qu’elle creuse habituellement ses galeries parallèlement au cœur plutôt qu’en direction de celui-ci.

Dommages sur feuilles de la tordeuse pâle du pommier (source : Leo-Guy Simard, AAC).

Stratégie d’intervention

Cet insecte cause cause généralement peu de problèmes. En cas d’infestation majeure, voir la stratégie d’intervention contre le pique-bouton du pommier.

Tordeuse du pommier

Description et comportement

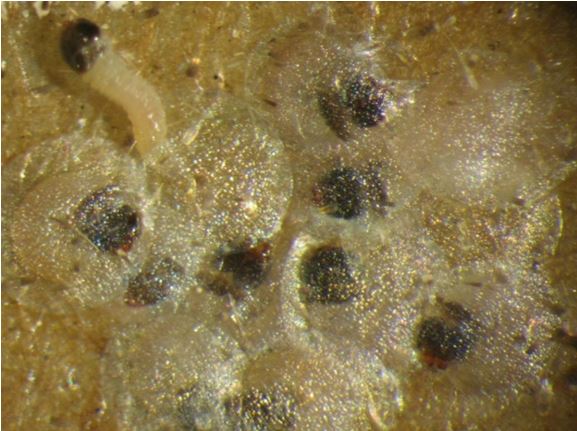

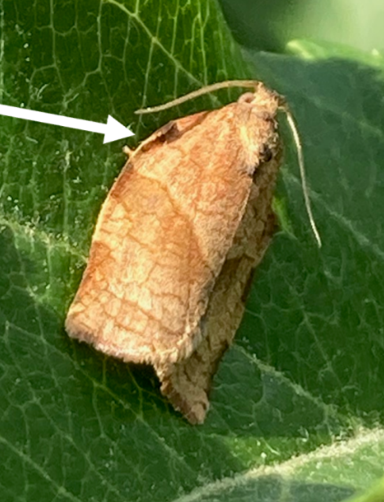

La tordeuse du pommier (Archips argyrospilus) est un ravageur mineur en PFI. Elle n’a qu’une seule génération par année et passe l’hiver et une grande partie de la saison au stade d’œuf. Les masses d’œufs sont pondues sur l’écorce et recouvertes d’une substance gélatineuse qui sèche pour former une matière lisse et dure. Elles sont de couleur brune durant la saison et deviennent plus pâles au cours de l’hiver de sorte qu’au printemps, les masses d’œufs grisâtres sont facilement visibles sur l’écorce plus foncée. L’éclosion débute au débourrement avancé et peut s’étaler sur 10 à 14 jours. Les larves sont des chenilles vert jaunâtre à tête brun-noir. Elles sont difficiles à différencier des larves de tordeuses à bandes obliques (TBO), qui sont également vertes avec une tête foncée. Elles sont toutefois plus petites (19 mm en fin de développement) et les chenilles observées au printemps sont à un stade de développement un peu moins avancé que la TBO qui, quant à elle, passe l’hiver au 2e ou 3e stade larvaire. Comme la plupart des tordeuses, elles enroulent les feuilles pour s’y alimenter. Elles se nourrissent de feuilles, de bourgeons et de fruits jusqu’à la fin juin. Contrairement à la TBO, leur présence est limitée aux premiers mois de la saison chaude. Le vol des papillons est observé à partir de la fin juin et en juillet. À la sortie de la chrysalide, l’adulte (8-12 mm) est de couleur fauve ou rouille avec un patron tacheté. La majorité des individus ont deux taches pâles contrastantes sur le bord antérieur (costa) de chaque aile. Au début du siècle passé, cette espèce était la plus connue pour son potentiel important de dégâts dans les vergers. Depuis l’utilisation plus intensive des pesticides, elle est aujourd’hui d’importance mineure mais des populations appréciables peuvent se développer en quelques rares occasions. Une autre espèce appartenant au même genre, la tordeuse européenne (Archips rosana) peut également être présente en verger au Québec. Elle a un cycle de développement très semblable et les larves ont aussi une apparence similaire.

Adulte de la tordeuse du pommier (source : Lina Breton ).

Dommages

Une toile soyeuse réunit habituellement les feuilles et les jeunes fruits dont elle se nourrit. complètent leur développement avant que le fruit n’ait atteint 25 mm de diamètre, c’est donc exclusivement sur les jeunes fruits que cette espèce peut occasionner des dommages. La majorité des fruits endommagés tombent prématurément. Les fruits moins sévèrement atteints demeurent sur l’arbre, mais sont alors fortement déformés par l’activité printanière de cette tordeuse. Ces dommages ressemblent aux dommages printaniers pouvant être occasionnés par les autres espèces de tordeuses présentes en début de saison. En cas d’infestations importantes (ce qui est rare), elles peuvent aussi affecter sévèrement le feuillage.

Stratégie d’intervention

Les larves de la tordeuse du pommier sont normalement tenues en échec par les traitements insecticides à large spectre effectués au stade calice. Les interventions contre la TBO et la TBR permettent également de limiter son action (ex. : taille des gourmands). En cas de forte présence au printemps, une intervention à base de Bacillus thuringiensis peut être efficace si les chenilles sont encore petites (moins de 13 mm). Le dépistage des amas d’œufs dans les sites avec historique permet de faire un suivi de l’éclosion et d’intervenir au moment approprié. L’insecte n’ayant qu’une seule génération par année, intervenir après une défoliation importante est généralement inutile puisque les chenilles se transformeront sous peu en chrysalides.

Tordeuse du bouton du pommier

Description et comportement

La tordeuse du bouton du pommier (Platynota idaeusalis) est un ravageur mineur en PFI. ions par année dans le sud de son aire de répartition (Pennsylvanie) mais elle est possiblement univoltine dans les conditions du Québec. Elle hiverne dans la litière du sol au stade larvaire. Les adultes sont des papillons d’apparence mouchetée (12,5 mm) dont le rostre est allongé. La base des ailes est généralement grisâtre alors que leur extrémité est plutôt brune, parfois accompagnée de quelques touffes d’écailles à la surface. Les larves (13-18 mm en fin de développement) sont des chenilles au corps brun clair ou brun grisâtre et à la tête marron. Des rayures longitudinales peuvent être présentes dorsalement chez les derniers stades larvaires.

Les informations sur son cycle de développement sous nos conditions sont fragmentaires. Les larves hibernantes complètent leur développement en début de saison sur les drageons et les herbes au sol puis se transforment en chrysalides. Les papillons qui en émergent pondent sur le feuillage du pommier des masses d’œufs de couleur vert pomme contenant plus d’une centaine d’œufs. Les nouvelles larves se développent et s’alimentent sur le pommier jusqu’à ce qu’elles atteignent le 2e ou 4e stade de développement, puis tombent au sol pour y passer l’hiver.

Dommages

Lorsqu’elles se nourrissent sur le pommier en été, les jeunes chenilles s’enroulent dans une toile sur la nervure centrale des feuilles et se nourrissent de leur surface inférieure. Les chenilles matures ont la particularité de sectionner partiellement le pétiole de la feuille, laissant pendre celle-ci d’une façon caractéristique. Elles peuvent également choisir de détacher complètement la feuille pour la fixer à un fruit dont elles se nourrissent. Le dommage causé s’apparente alors à celui du pique-bouton du pommier (S. ocellanea), soit la présence de petits trous ou de galeries irrégulières à la surface du fruit. Enfin, les larves peuvent occasionnellement s’attaquer au calice et pénétrer jusqu’à la loge carpellaire.

Stratégie d’intervention

Cet insecte cause rarement des problèmes sous nos latitudes. L’espèce était un ravageur d’importance économique principalement dans le sud de son aire de répartition mais avec l’introduction de nouveaux insecticides au début des années 2000, il est maintenant plus rare qu’elle y cause des niveaux importants de dommage.

Au besoin, voir la stratégie d’intervention contre le pique-bouton du pommier. Outre la lutte chimique, il est également avantageux de tailler les drageons au printemps, ainsi que d’éliminer les gourmands et les mauvaises herbes à feuilles larges sous la canopée qui peuvent servir de niches.

Pique-bouton bigarré

Description et comportement

Le pique-bouton bigarré (Hedya nubiferana) est un ravageur mineur en PFI. Le papillon ressemble un peu au pique-bouton mais est de taille légèrement plus grande (9-10 mm). Ses ailes sont brun noirâtre avec une large bande blanche dans la partie postérieure. Différents motifs plus foncés peuvent être présents à l’extrémité des ailes. La larve mature (15-16 mm) est vert grisâtre avec une série de points noirs bien visibles et a la tête noir brillant. Les stades moins âgés peuvent ressembler à la TBO car les points noirs y sont moins apparents et la chenille a une coloration beaucoup moins sombre.

Adulte et larve du pique-bouton bigarré (source : Francine Pelletier, IRDA).

L’espèce complète une génération par année et passe l’hiver au 3e stade larvaire. Les principaux dommages se font au printemps par l’alimentation des larves sur les bourgeons floraux. Il est toutefois peu commun que les populations soient suffisamment importantes pour que cela occasionne des dommages économiques. Le vol des papillons débute à la fin mai, soit un peu avant celui de la TBO. Les œufs sont pondus de façon isolée, généralement à la face inférieure des feuilles. Les larves de la nouvelle génération se nourrissent principalement à la face inférieure des feuilles, à l’abri, sous la soie qu’elles produisent.

Dommages

Comme les autres espèces univoltines qui passent l’hiver sous forme de larve immature, elle cause généralement peu de dommage sur les fruits d’autant plus que, dans le cas du pique-bouton bigarré, la période d’alimentation des nouvelles larves (avant qu’elles n’entrent en diapause) est très courte.

Une seconde espèce, chionosoma, appartenant au même genre que le pique-bouton bigarré et ayant un cycle de développement similaire peut également être présente occasionnellement dans les vergers du Québec. L’espèce n’est toutefois pas connue pour se nourrir des fruits. Le papillon est facilement reconnaissable grâce à la marque blanche à la marge de ses ailes. La larve (10-12 mm) est une petite chenille vert clair ayant la tête brun clair.

Adulte et larve de l’espèce Hedya chionosoma (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ).

Tordeuse à bandes grises

Description et comportement

La tordeuse à bandes grises (Argyrotaenia mariana) est un ravageur mineur en PFI. Elle appartient au même genre que la tordeuse à bandes rouges (TBR). Comme cette dernière, elle hiberne au stade de chrysalide mais ne produit qu’une seule génération par année. Les larves ressemblent à celles de la TBR mais sont légèrement plus grosses (17-23 mm en fin de développement). Elles ont le corps vert clair et la tête jaune verdâtre. Le papillon (8-10 mm) est principalement blanc ou gris pâle avec différentes marques brun-noir.

Adulte et larve de tordeuse à bandes grises (source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ).

Les papillons émergent des chrysalides au printemps. Le vol des adultes se produit en mai et en juin. Les femelles pondent des masses d’œufs à la face supérieure des feuilles et sur l’écorce lisse des branches. Le développement des larves est relativement lent et les larves peuvent être observées sur le feuillage de juin à septembre. Elles forment leurs chrysalides à la fin de la saison.

Dommages

Les jeunes larves s’alimentent à la face inférieure des feuilles, généralement près de la nervure centrale, et «squelettisent» le dessous de la feuille. Les larves plus âgées enroulent les feuilles et peuvent s’alimenter sur les fruits, abritées sous une feuille accolée à un fruit. Le dommage causé ressemble à celui causé par la seconde génération de tordeuse à bandes rouges.

Abondance et potentiel de dommages sur fruits des principales espèces de tordeuses présentes sur le feuillage dans les vergers au Québec :

| ESPÈCE |

NOM COMMUN |

NOMBRE DE GÉNÉRATIONS |

STADE (HIVER) |

SITE D’HIBERNATION |

DOMMAGE SUR FRUIT |

ABONDANCE |

| Choristoneura rosaceana |

Tord. à bandes obliques |

2 |

Larve |

Pommier |

++++ |

++++ |

| Argyrotaenia velutinana |

Tord. à bandes rouges |

2 + |

Chrysalide |

Sol |

+++ |

+++ |

| Argyrotaenia mariana |

Tord. à bandes grises |

1 |

Chrysalide |

Sol |

++ |

+ |

| Pandemis limitata |

Enrouleuse trilignée |

2 |

Larve |

Pommier |

+++ |

++ |

| Pandemis lamprosana |

|

1 |

Larve |

Pommier |

+ |

++ |

| Archips argyrospila |

Tord. du pommier |

1 |

Œufs |

Pommier |

+ < 25mm* |

+ |

| Archips rosana |

Tord. européenne |

1 |

Œufs |

Pommier |

+ < 25mm* |

+ |

| Pseudoxentera mali |

Tord. pâle du pommier |

1 |

Chrysalide |

Sol |

+ < 15mm* |

++ |

| Platynota idaeusalis |

Tord. bouton du pommier |

1 |

Larve |

Sol |

++ |

+ |

| Spilonota ocellana |

Pique-bouton |

1 |

Larve |

Pommier |

++ |

+++ |

| Hedya nubiferana |

Pique-bouton bigarré |

1 |

Larve |

Pommier |

+ |

++ |

| Hedya chionosema |

|

1 |

Larve |

Pommier |

|

+ |

| Recurvaria nanella** |

Teigne des bourgeons |

1 |

Larve |

Pommier |

|

+ |

Potentiel de dommage sur fruit / Abondance au Québec:

+ = faible ; ++++ = élevé

* Calibre maximum des fruits attaqués

** Famille des Géléchidés

Pour en savoir plus

Tortricids of Agricultural Importance

IRIIS phytoprotection – Fiche technique, Tordeuse à bandes rouges

Redbanded Leafroller [fact sheet] | Extension

Redbanded leafroller – Integrated Pest Management

Leafrollers | WSU Tree Fruit | Washington State University

Fruittree leafroller – Integrated Pest Management

Leafrollers on Ornamental and Fruit Trees Management Guidelines–UC IPM

Eyespotted Bud Moth – Ministry of Agriculture – British Columbia

IRIIS phytoprotection – Fiche technique, Pique-bouton du pommier

Eyespotted Budmoth | WSU Tree Fruit | Washington State University

Eyespotted Bud Moth / Apple / Agriculture: Pest Management Guidelines / UC Statewide IPM Program (UC IPM)

Tufted Apple Bud Moth | NC State Extension Publications

Tree Fruit Insect Pest -Tufted Apple Bud Moth

Tufted Apple Bud Moth

Tufted apple bud moth – Integrated Pest Management

Pests | BC Tree Fruit Production Guide

Références

Chapman, P. J. & Lienk, S. E. Totricid Fauna of Apple in New York. N. Y. State Ag. Exp. Station. 122. (1971).

Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.

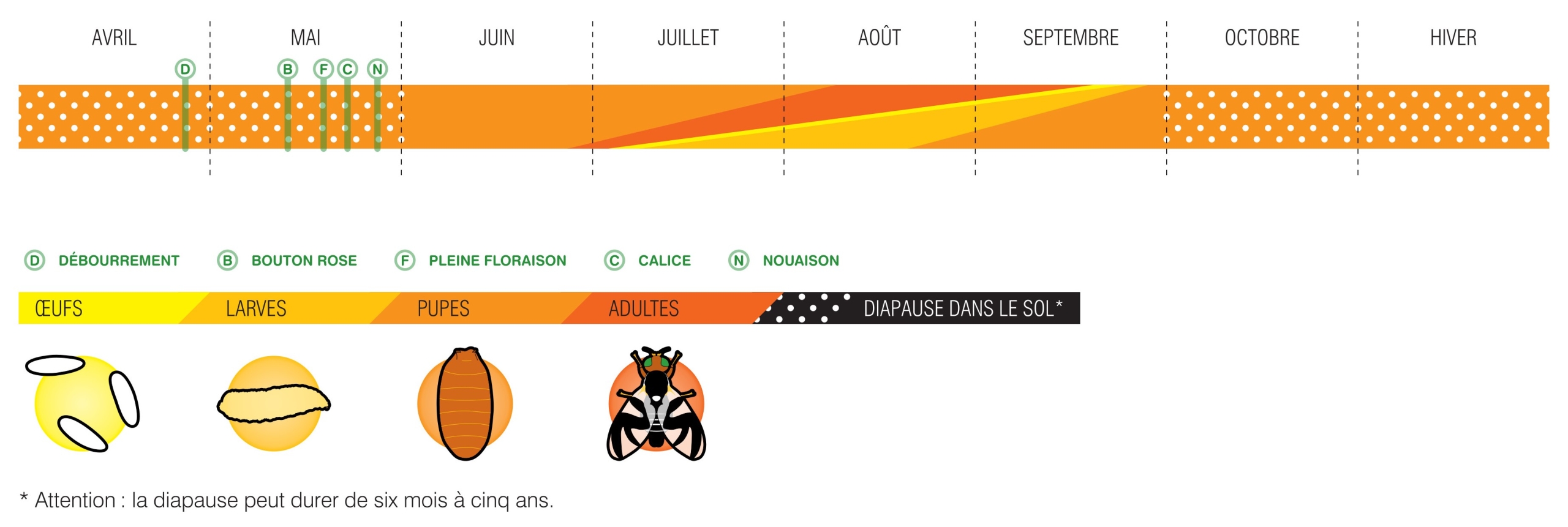

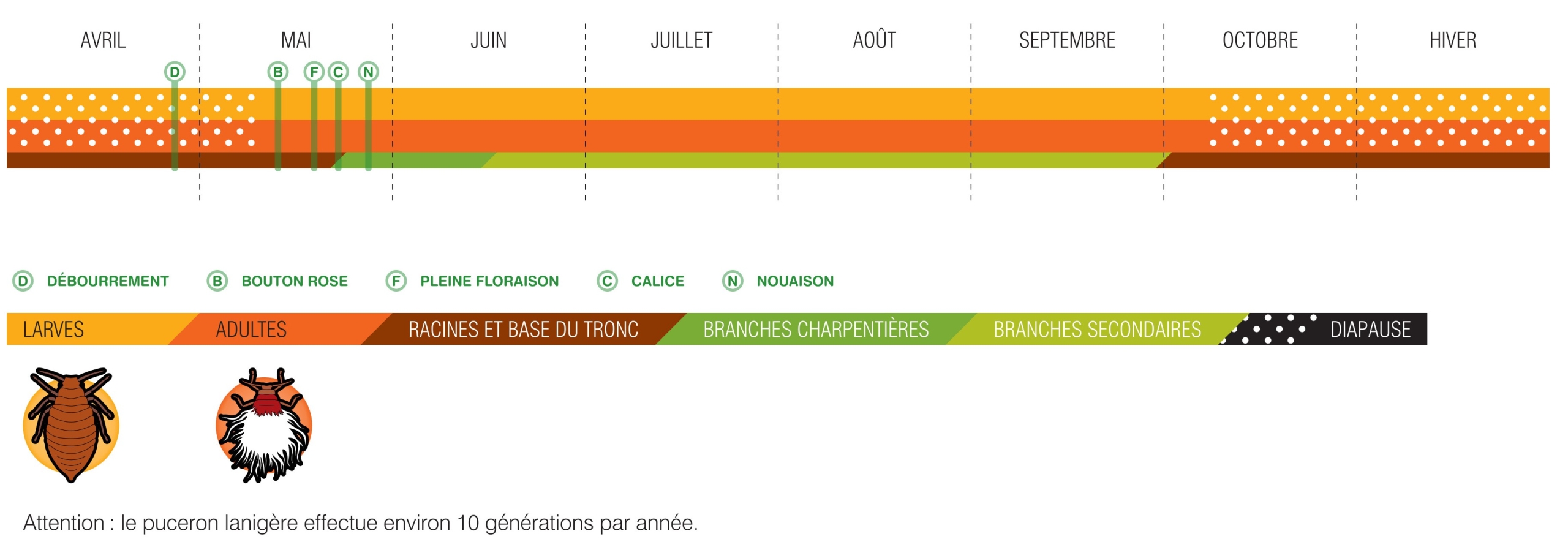

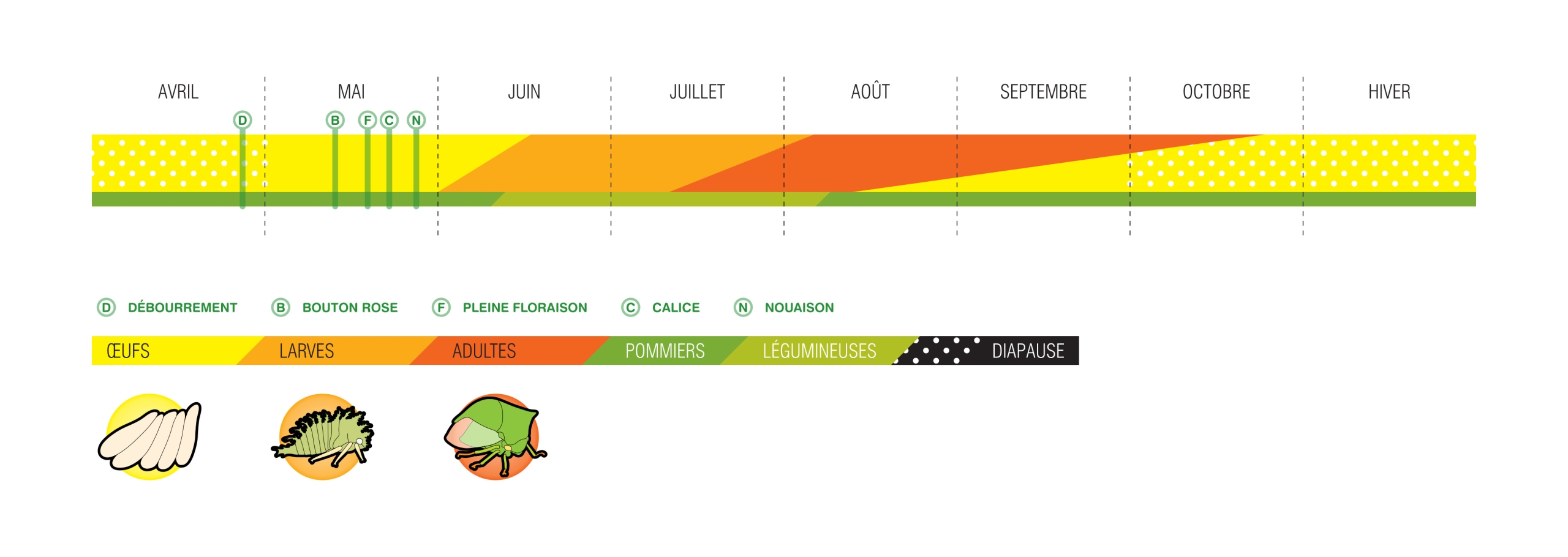

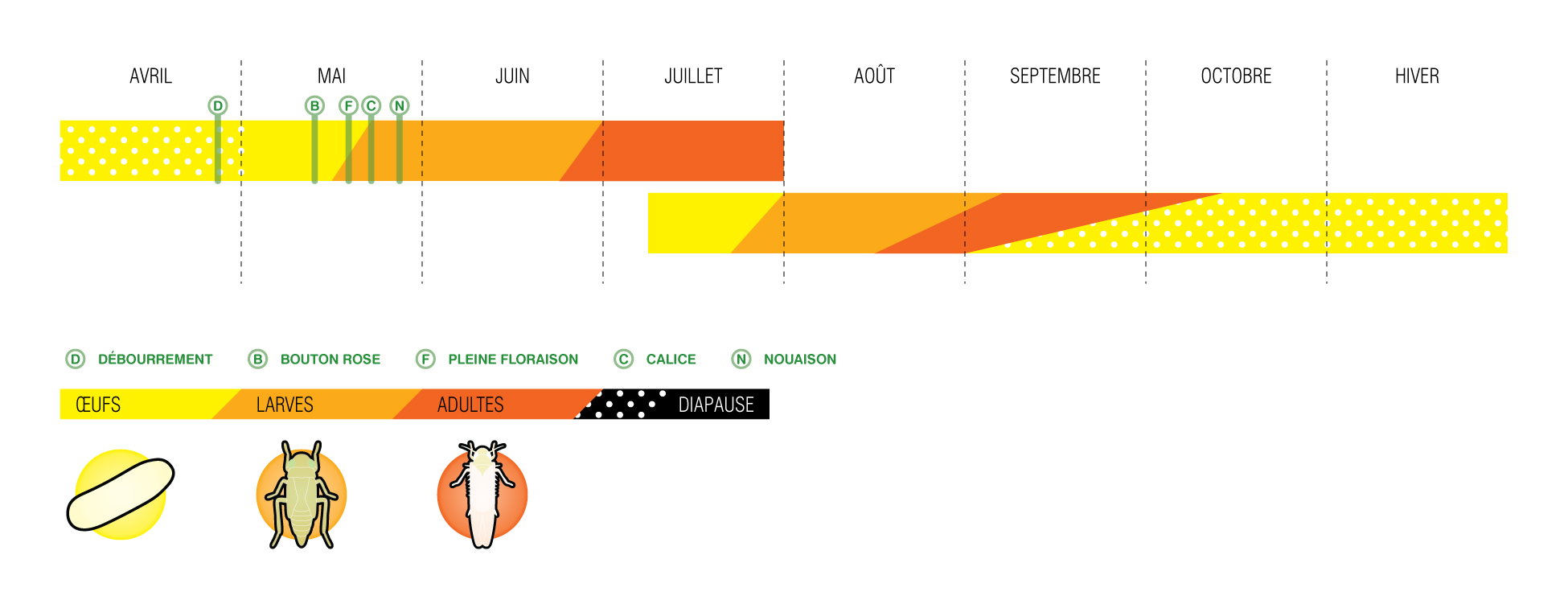

Cycle de vie de la cicadelle blanche du pommier (source : Jonathan Veilleux, IRDA).

Cycle de vie de la cicadelle blanche du pommier (source : Jonathan Veilleux, IRDA).